|

|

Главная / Публикации / В.А. Чалмаев. «В.М. Шукшин в жизни и творчестве»

Хлеб ранних летТреуголен ты, Хан-Алтай,

Из старинной песни Горного Алтая Попробуем прислушаться к языку. О чем он говорит в слове «пространство»? В нем говорит простор. Это значит: нечто простираемое, свободное от преград. Простор несет с собой свободу. В просторе и сказывается и таится событие. М. Хайдеггер. Искусство и пространство (1969) Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в большом селе Сростки, расположенном в предгорьях Алтая на правом берегу реки Катуни. Отец писателя Макар Леонтьевич Шукшин (1912—1933) — рядовой колхозник, механизатор — был арестован по ложному навету в 1933 году и пропал в ссылке. Мать Мария Сергеевна Куксина (девичья фамилия Попова, Куксина — по фамилии второго мужа, отчима Шукшина П.Н. Куксина) на пять лет пережила знаменитого сына (1909—1979) и была похоронена в Сростках, на кладбище близ горы Пикет. Семья Шукшиных была небольшой. Кроме Василия в семье выросла его младшая сестра Наталья (Таля). Мемориальный комплекс в Сростках, связанный с творческим подвигом Шукшина, возникал в разные годы, как бы «приливными волнами». Первые книги, первые фильмы, съемки шукшинских фильмов в Сростках... И первые проблески мысли в селе, районе, что «есть пророк и в отечестве своем». И вдруг присвоение земляку, этому «пророку» звания лауреата Государственной премии РСФСР (1971) за участие в фильме С.А. Герасимова «У озера». После смерти Шукшина начался процесс его мемориального увековечения, появилась улица его имени, возник обширный музей-заповедник В.М. Шукшина, в реестр памятных мест внесен был «дом-музей матери» (дом, купленный Шукшиным в 1965 г. для нее), дом, где родился писатель, место подворья Л.П. Шукшина, деда писателя по отцовской линии. Мемориален отчасти «Камень скорби» (гранитный серый валун в память погибших в трагические 1933—1937 гг.). А гора Пикет — ныне место шукшинских ежегодных поминовений, «всенародное вече» (В. Распутин) в день рождения писателя. В 2004 году к 75-летию писателя на этой горе был открыт памятник Шукшину работы известнейшего скульптора В.М. Клыкова — с надписью на постаменте: Василию Макаровичу Шукшину

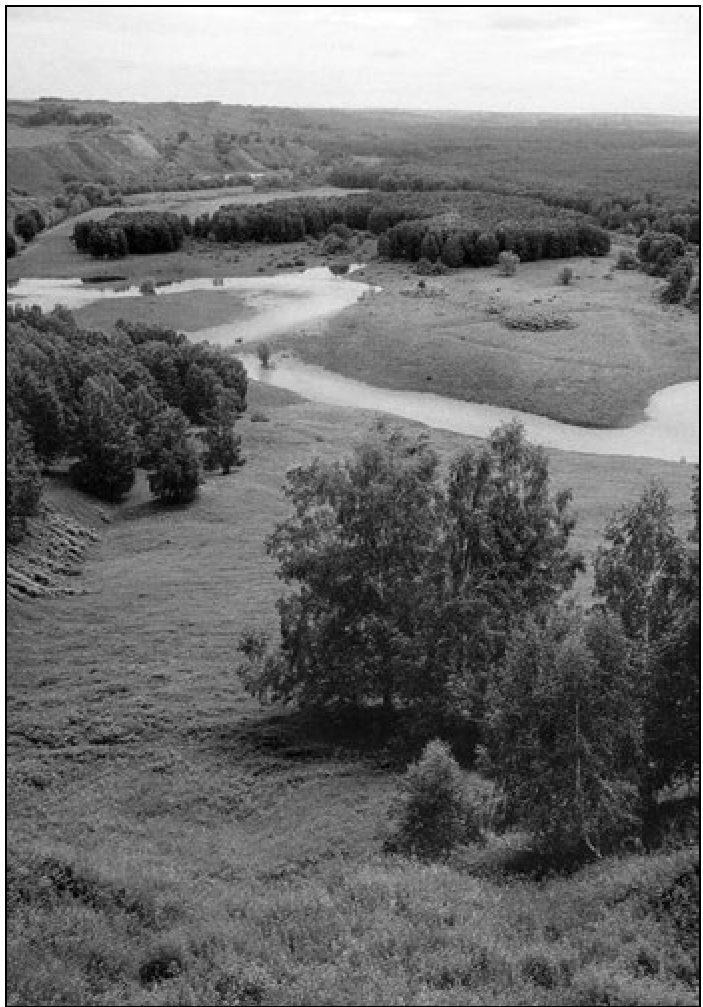

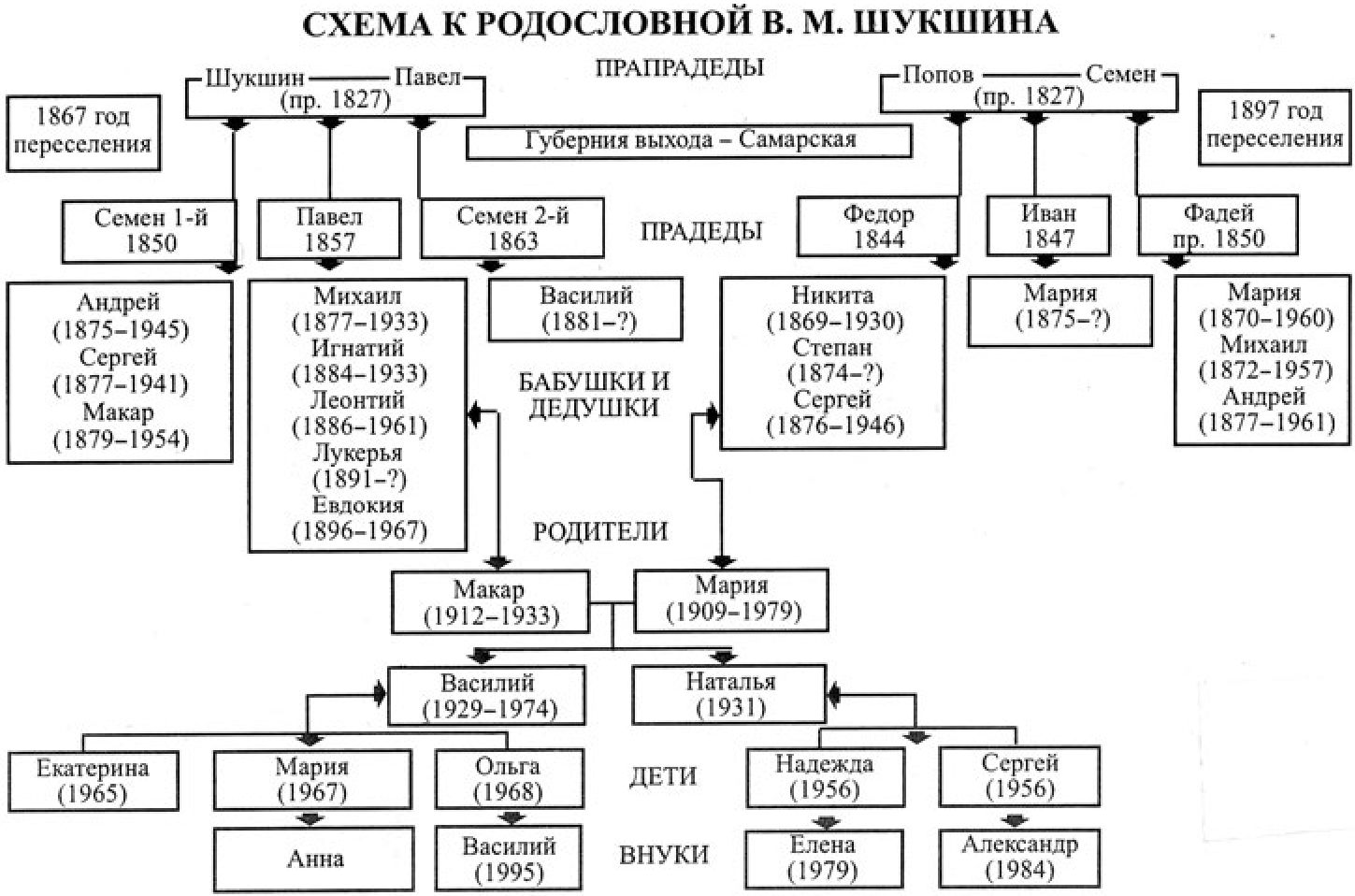

Образ Сростков благодаря фильмам Шукшина ныне неотделим от образа Катуни. А «разинская тема», мука всей жизни писателя, вообще образ воли связывает это село (скорее весь уголок Алтая) и с народными восстаниями, и с метельной стихией революции: это село упомянуто в повести Вяч. Шишкова «Ватага» (1923). Чуйский тракт («красивая стремительная дорога, как след бича, стегнувшего по горам») доныне живет жизнью легенды, волшебного сна — в серии новелл того же Шишкова «Чуйские были», «Страшный кам», «Алые сугробы», в рассказах Шукшина. Из народной молвы да и из рассказов матери Марии Сергеевны, которой к моменту ареста и исчезновения мужа в 1933 году было 22 года, он мог еще в детстве узнавать, что их селу уже свыше ста лет (оно основано в 1804 г.), что на месте безликих, наскоро переименованных улиц (Советская и др.) были совсем иные, природные названия: Баклань, Гилевка, Кудельная гора, Мордва, Дикаринская улица, Низовка. И что среди матросов легендарного «Варяга» сражались выходцы из Сростков, что немало было героев среди солдат-сросткинцев совершенно вычеркнутой из памяти Первой мировой войны. Выходцы из Сростков были и среди тех 28 панфиловцев, что сражались под Москвой в 1941 году. Правда, улицы, а точнее, уголки обширного села десятилетиями враждовали, дрались по любому поводу (и без повода). И так враждовали, что дурь явно била в голову: и чужой корове, забредшей в огород или пощипавшей копну сена, могли пропороть брюхо вилами... Особой примечательностью села Сростки, сочетающего в своем природном рельефе элементы увалистых предгорий, равнины, поймы реки Катуни с россыпями камней, является известная ныне гора Пикет (высота около 300 м). Это, пожалуй, знак, родовое отличие родины Шукшина. Место это, сейсмически активное, — с отвесными склонами, с березовыми колками (стайками стройных березок), оврагами — сразу связывает Сростки и с рекой Катунью, и с легендарным Чуйскими трактом (607 км), уходящим в даль Катуни к границам далекой Монголии. Он был когда-то вьючной тропой воинства Тамерлана. Эти березовые колки в последний раз оживут — как завещание Шукшина — в «Калине красной», превратившись не просто в «сплошной березовый лес», но в священное, светящееся место: «И такой это был чистый белый мир на черной еще земле — такое свечение!» Так окрепла в Шукшине воля к освящению, обожествлению всех окрестностей детства, к «сакрализации» их! Вся панорама поймы Катуни, открывающаяся с Пикета, панорама предгорий Алтая, еще двух гор — Монаховой и Бобыргана — прочно вошла в автобиографическое пространство Шукшина еще в детские годы. Она нашла отражение затем в его рассказах и фильмах, где нет пририсованных, застылых, заимствованных на время пейзажей. Всюду — живая, неостановимая Катунь, озера горных духов с их часто скрытой, опасной энергией... Нет у него и сочиненных фамилий героев — в его прозу естественно вошли фамилии былых владельцев полей, лугов, земельных угодий вокруг Сростков — Калачиковых, Любавиных, Шукшиных, Куксиных. Чрезвычайно важным для понимания всего «автобиографического пространства» Шукшина явилось обилие деревенской родни по всем линиям. Мать его происходила из семьи Поповых, в которой было двенадцать детей: и все они под строгим справедливым приглядом отца Сергея Федоровича усердно работали на обширной усадьбе, в поле. «Вася его (деда. — В.Ч.) очень любил за его правдивость», — вспомнит позднее мать Мария Сергеевна. И повторит одно из наставлений этого бородатого патриарха шукшинского рода: «Дитя выучить, что дом построить: заложишь криво фундамент, дом выйдет кривой». Кстати говоря, этой исцеляющей многолюдности стародеревенских семей поражался в свое время Андрей Платонов — одиннадцатый ребенок в семье: народ как бы интуитивно противопоставлял неизбежным жизненным катастрофам (войнам, голоду, эпидемиям) удивительную природную силу всхожести, свою многочисленность. Судьба не всех испепелит, даже если они собраны на аршине пространства. Кто-то уцелеет, устоит, продлит род. Об отце — Макаре Леонтьевиче — и его родне известно весьма немного: после женитьбы Макара Шукшина на Марье Поповой дед писателя, владелец того подворья, что стало тоже ныне в Сростках частью разветвленного музея, совсем не побаловал молодых готовым домом. Он выделил молодым всего лишь амбар... под избу! В ней и родились Василий и Наташа. Арест отца, видимо, ошеломил, испугал четырехлетнего ребенка. «Забрали мужа... — вспоминала Мария Сергеевна, — выдумали глупость какую-то. Ночью зашли, он выскочил в сенцы, ну а в сенцах на него трое и навалились. Ребята перепугались. Наталья дрожит вся, а Василий губу прикусил аж до крови. «Мама, куда это батю?» А самого аж лихоманка бьет». Василий Шукшин родился в день святого Калинника, когда нередко шумят июльские грозы, прозванные православными «калинниками», с багровыми зарницами, похожими на рассыпающиеся гроздья любимой Шукшиным калины. Сейчас, зная недолгую жизнь Шукшина «с конца», зная, как часто звучала в его сознании песня о калине красной («Калина красная, калина вызрела, / Я у залеточки характер вызнала»), можно только удивляться дарованному свыше единству этих зарниц в день Калинника, песни о калине и предсказанию своей судьбы уже в юношеском стихотворении явно в духе Сергея Есенина. Оно было предпослано в качестве эпиграфа к рассказу 1964 года «И разыгрались же кони в поле», рассказу о Миньке Лютаеве, учившемся в Москве «на артиста».

Вслушайтесь лишь в одно слово «мыкают» — в его единстве со словом «доля»! — и прозорливость автора станет очевидной. Есенинское «напылили кругом, накопытили» (о временщиках, уродующих Родину) породило шукшинский неологизм «поископыли». «Красный оклад зари» также явно пришел к Шукшину из Есенина. Автобиографический же роман «Любавины» (1965) словно предвосхитил чудесное стихотворение вологжанина Николая Рубцова «Шумит Катунь». Общие точки пересечения высокой духовной жизни и природы, как бы проживающей и человеческую историю, угадываются и в романе, и в стихотворении. Вологодский поэт — в 1966 году ему было 30 лет — недолгий гость в Сибири, на Катуни, поразившей его воображение неукротимой волей пробить, прорубить скалу, перемолоть груды камней на «шиверах», т. е. плоских грядах, уловил в шуме реки голоса Азии. Он увидел реку как воплощение движения каких-то человеческих масс, скорее стихий, условно названных им скифскими:

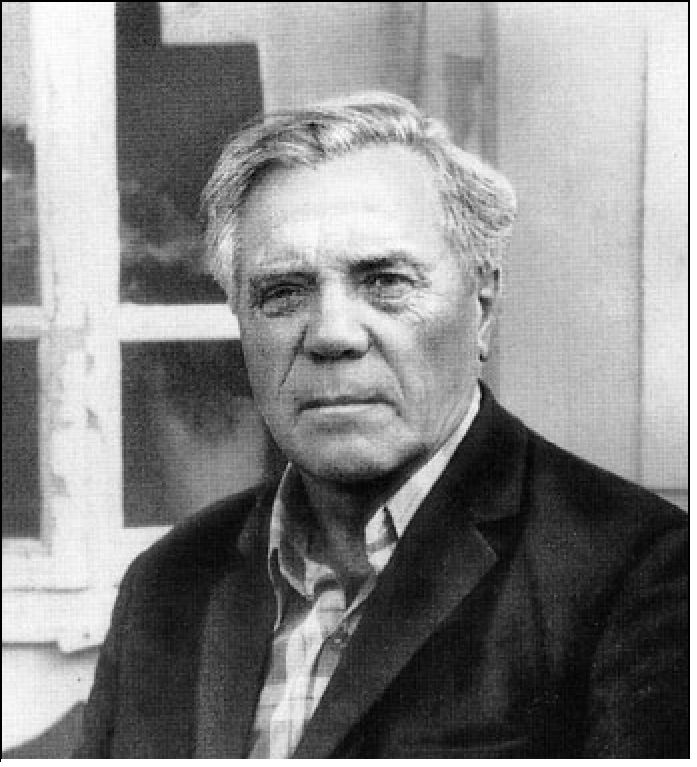

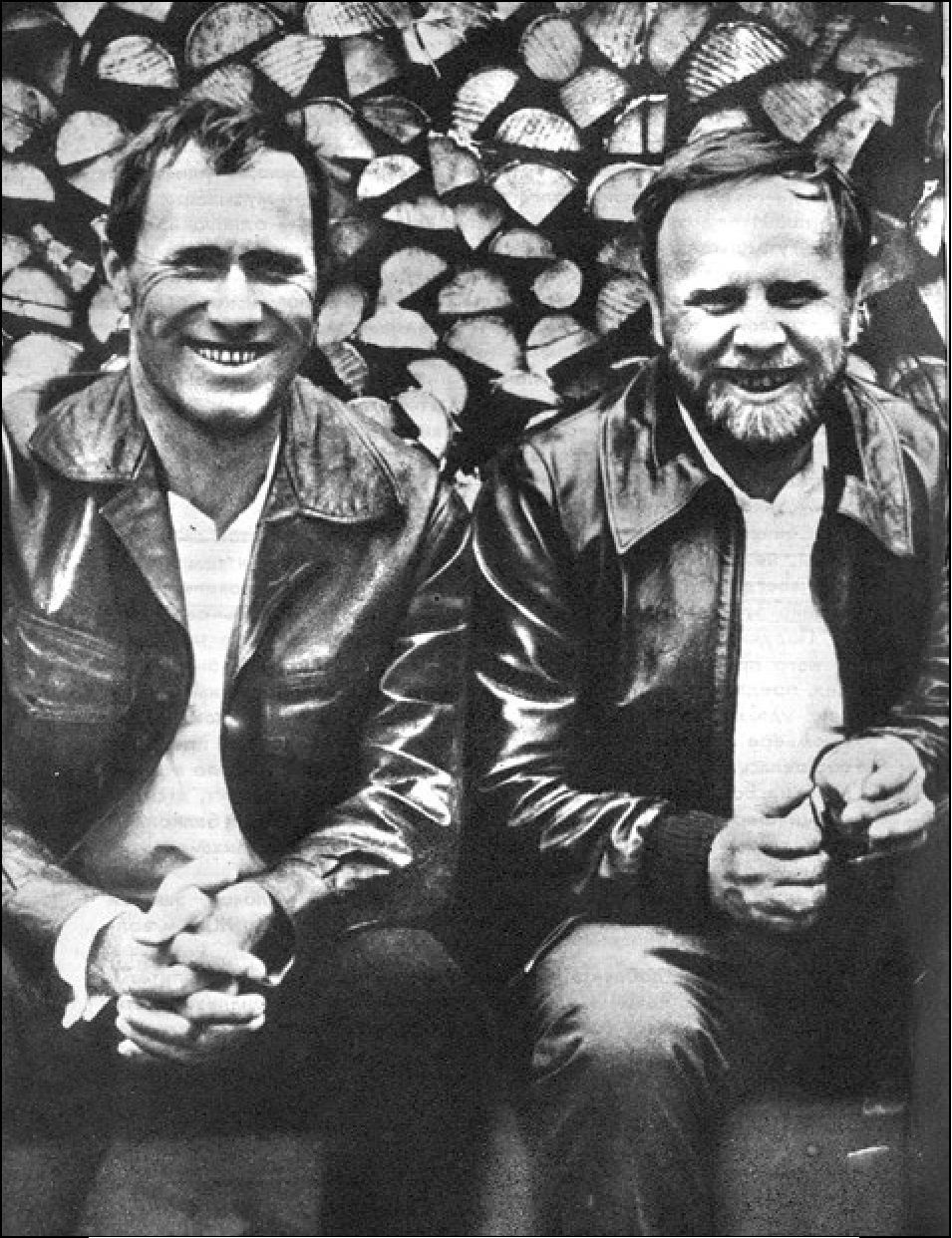

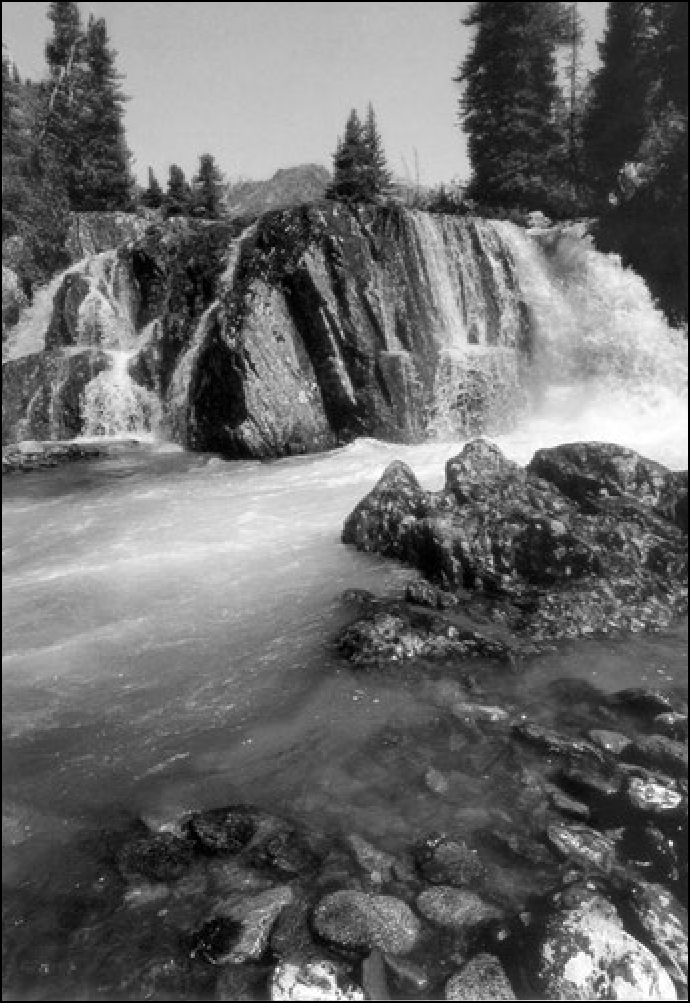

Безусловно, Шукшин всматривался в Катунь с куда более сложными, совсем не элегическими, правда, скрываемыми чувствами. Ведь после той трагической ночи 1933 года, когда в сенцах избы три мужика навалились на отца, когда он, мальчик четырех лет, прикусил губу до крови, было и такое: в испуге и возмущении родственники арестованных шли на Чуйский тракт. «Там тогда много заключенных работало» (по воспоминаниям матери писателя). Они искали своих, а заодно подкармливали арестантов: «им потихоньку то хлебушка, то картошки сунешь»... Не брала ли с собой, как и многие другие женщины, Мария Сергеевна в эти печальные походы на тракт малолетнего сына? После таких встреч с людьми еще в крестьянской одежде, не в арестантских робах, но уже под конвоем — какой-то совсем иной взгляд на Катунь, на ее рыдание и свист рождается в человеке. Не отсюда ли взяла начало страсть Шукшина искать «бесконвойность» в людях, искать «волю»? Ведь извечно в русской поэзии простор, где царит открытость («синь сосет глаза», — сказал Есенин), есть «высвобождение мест, вмещающих явление Бога, мест, покинутых богами, в которых божественное долго медлит с появлением»1. В.П. Астафьев Может быть, и главная особенность шукшинской новеллы — ее язык, равноправный (или даже старший) партнер энергичного сюжета, основной режиссер повествования, не сковывающий жестов, действий героев — торопит божественное, заповедное, которое медлит с проявлением, «прячется» в характерах, событиях? Этот язык ломает «оледеневшие» пейзажи, вносит в них действенное начало, текучесть настроений. Волей-неволей забегая вперед, обращаем внимание (вслед за литературоведом С.М. Козловой) именно на повышенно эмоциональное, сверхметафорическое качество языка Шукшина, «освобождающего» божество в природе: «жизнь звенела, накалялась», «ночью огромный мир стронулся с места», «березы жарко блестят», «огромное сердце земли шевелится». Тут не просто игра романтических преувеличений, а нечто идущее от детской изумленности, от непосредственного желания ускорить, «поторопить» явление, приход красоты, движения, кипения в мир, раскрепостить буйство сил. «В центре шукшинского мира, так же как и на его родине, — река. Река царит, пронзает горы, тайгу, вечный покой и вечную тишину. Река выстраивает порядок селений, задает ритм жизни, пульс и конструирует человека»2, — отмечала С.М. Козлова. Движение — в центре жизнеощущений и пейзажей писателя. Николай Рубцов, посвятивший свое драматичное стихотворение о Катуни Виктору Астафьеву, жившему в 60-е годы в Вологде, видимо, лишь проскочил Сростки и весь Чуйский тракт. Он не знал, что его строки «Как я подолгу слушал этот шум», и его «закатный пламень», от которого розовели воды Катуни, вообще все приобщение к тайне реки, соединявшей вертикаль (горы) и степную горизонталь равнины, молчание тайги и грохот текучей воды, сходным образом волновало и Шукшина. Н.М. Рубцов «Лицом к реке садился я на камень», — сказал Рубцов. Точно так же «садился на камень» и герой романа Шукшина «Любавины» Федор, вбирая пространство, целительную силу Родины, вспоминая печали давних лет. «Сразу за рекой начиналась тайга — молчаливая, грязно-серая, хранившая какую-то вечную свою тайну... А дальше к югу, верст за сорок, зазубренной голубой стеной вздыбились горы. Оттуда, с гор, брала начало бешеная Баклань (Катунь. — В.Ч.), оттуда пошла теперь ворочать... Молчание тайги и гор задавило бы людей, если бы не река — она одна шумела на всю округу. В.М. Шукшин и В.И. Белов ...После работы уходил Федя на Баклань и стоял на берегу столбом — смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари, на дальние острова, задернутые белой кисеей тумана. Стремится с шипением бешеная река. Здесь она вырывается из теснистых каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину» («Любавины»). Откуда в нем, Шукшине, безостановочное искание нового, боязнь стать эпигоном собственных переживаний, острый слух на «текучую», современную речь и влечение к неизменному, вечному, надвременному, как в рубцовской Катуни? Кажется порой, что Шукшин с детства — вначале, естественно, бессознательно — усвоил одно качество, ярко проявившееся затем в Москве, в артистических тусовках: он научился измерять моральный статус человека долей перенесенных им общих страданий, тревог. * * * В конце жизни Шукшин услышит полупрезрительный упрек, что «деревенский антураж» его новелл и киноповестей не создает якобы должного масштаба для выхода к великим проблемам бытия, что он явно беден по части стимулов для философических бесед, вообще тесноват, заземлен, не метафизичен. Нет, мол, простора для метафизического беспокойства! С этой точки зрения бедноват, взят из лубка и центр Матёры у В. Распутина в «Прощании с Матёрой» с великим древом, царственным лиственем, и тем более центр избы Ивана Африкановича в «Привычном деле» В. Белова с привинченной к потолку жердью («очепом»), держательницей вечно обитаемой колыбели. Слишком якобы предметным, «конечным» является здесь предельное (совсем не запредельное) пространство, как бы не предполагающее за своими пределами ничего иного, высшего, замкнутого на этой «конечности». Как выйдешь из сферы косного деревенского бытия с его зримыми образами в сферу инобытия? Водопад в верховьях Катуни Но ведь откуда-то бралось и у Шукшина, и у Рубцова, и у Астафьева (особенно в «Царь-рыбе») обостренное чувство бесконечности, безмерности мира? Почему их природные пространства словно втягивают читателя в свои глубинные, бездонные недра? Ведь пейзаж Катуни у Рубцова и Шукшина — это не просто «зов», а уже путь, т. е. зов к восхождению души, зов, слышимый лишь верующим. Когда-то М.М. Пришвин, трудным путем, средь обезбоженного мира шедший к «Невидимому граду» христианства, воспринимаемый многими только как «певец природы», признавался в дневнике: «Я, может быть, больше других чувствую конец на кресте (т. е. смерть Христа. — В.Ч.), но крест — моя тайна, моя ночь, для других я виден как день...»3 Катунь возле села Сростки Исследователи отыщут и подсчитают количество «метафизических» состояний шукшинских героев, пораженных огромностью мира и «малостью» своего места в нем, состояний, чаще всего переживаемых ночью, когда так отчетливо видно именно звездное небо над головой. Они скажут и о «предсмертном расширении времени» (И.И. Плеханова об умирании героя рассказа «Залетный»). Они возведут эти состояния и запредельные порывы Шукшина — к кому? — к философу, основоположнику экзистенциализма датчанину Серену Кьеркегору, к Марселю Прусту, к Анне Ахматовой. Кьеркегор вроде бы первым представил «человеческое существование как процесс переживания отчаяния от несовместимости конечного и бесконечного в человеке»4 и помог многим освоить «трагическое чувство жизни», смысл «столкновения с тайной смерти». Помог в известной мере и В.М. Шукшину. Вот, мол, откуда это стремление «причаститься к бесконечности», «особое расширение времени». Конечно, у Шукшина не было ни культа разума, ни самодвижения понятий — абстракций, «категорий существования», ни того, что В. Аксенов, его современник, называл принадлежностью интеллектуально-философской прозы: «сверхнапряженной программы, неожиданного смыва видений действительности, поворота к гротеску, к фантасмагории»5. * * * Как известно, в воспоминаниях, а еще больше в сновидениях человеку дается маленькая личная вечность. Они образуют не просто сферу памяти, где раскованы, освобождены былые впечатления и фантазии, где царит не скучная отчетливость фактов и дат, а то, что порой называют «автобиографическим пространством» писателя, художника. Виктор Астафьев в 1979 году, приехав в Сростки, сказал об этой сплошной точке опоры: «На что он похож обликом своим, характером, своим нравственным поведением, своей мужественной и суровой внешностью? И только сегодня понял, что Василий Макарович — вылитая его, так сказать, родная сторона, вот то место, где мы сейчас с вами находимся». В.М. Шукшин в роли Ивана Расторгуева в фильме «Печки-лавочки» (1972) И это не было преувеличением, заставляющим еще и еще раз всматриваться в книгу жизни Сростков, Алтая, его истории и языка. Шукшин, например, не случайно назвал Катунь Бакланью, повторив в названии реки какое-то давнее бытовое название Сростков, села арендаторов рыбных угодий, бакланщиков, — «бакланья». Он часто вспоминал людей, глубоко понимавших высокую одухотворенность «божественного Алтая», Хан-Алтая. История рода — это путь в одухотворенное пространство, способ борьбы с пустотой, поиск просветления и утешения. Схему к родословной В.М. Шукшина составила Анастасия Сергеевна Пряхина Сам писатель этот зов корней, земли, «оклики» из истории рода оценивал весьма сложно: «Черт его знает, какой-то ненормальный я человек. Иногда так убиваюсь по какой-то родине, что места себе не нахожу... И чего бы, кажется, помнить? Военное лихолетье, холод да голод (в военные годы Шукшину было 12—15 лет. — В.Ч.), безотцовщина, работа двужильная. А вот поди ж ты! Нет ничего милее родного края, и краше, и святее...» Загадка этого «а вот поди ж ты!» не так уж проста: решение ее уводит и к Разину, и к шукшинским «характерам». Откуда явился на берега Катуни, в предгорья Алтая род Шукшиных? Как возникла сама эта редкая фамилия? Она, увы, порой отбрасывает Шукшина в неопределенный, какой-то внерусский мир. И страстный поклонник писателя петербургский поэт и социолог Евгений Вертлиб, живущий ныне в Германии, так и начинает, опираясь на фамилию, свою взволнованную летопись жизни и творчества писателя: «Шукшин литератор и кинематографист — обрусевший угро-финно-тюркский «божественный» правдоискатель, активная совесть народа. Его жизнетворчество стимулируется приобщением к «разинскому делу» — восстановлению справедливости на Руси»6. Дом-музей В.М. Шукшина. Село Сростки Бийского района Алтайского края Почему он «угро-финно-тюркский»? Странное это передвижение Шукшина в страну скандинавских скальдов, варягов, в русский Северо-Восток и одновременно... в исламско-тюркский мир! Такая легенда укрупняет, возвышает полет художника, усиливает беспредельно смысл его призвания и предназначения, «безмерность» правдоискательства. Но где же «Алтын-Кель», «Божественный Алтай», вековое движение русских землепроходцев, тоже неистовых правдоискателей? Где же Сибирь? Где в этом хлестком определении образ движения, образ грандиозного пути — кипучей Катуни и ее безмолвно-статичной антитезы — гор с чашами волшебных озер?7 Конечно, Шукшин — такой писатель, лицо и жизненный путь которого лучше всего порой воспроизводит легенда о нем или вдохновенная сказка. Они укрупняют подробности и факты, «досказывают» намеки и обмолвки. И сразу становится видно, что на предельную бедность обрекали себя трудолюбивые биографы (В. Коробов, В. Горн), опираясь только на воспоминательную эмпирическую серию несложных новелл о детстве, названную писателем очень скромно: «Из детских лет Ивана Попова» (1968)... Эти незамысловатые — для зрелого Шукшина — картины деревенского детства — «Жатва», «Бык», «Первое знакомство с городом», «Самолет» — конечно, необходимы для полноты портрета, для воссоздания суровых обстоятельств труда в военные годы. Особенно после того, как угнали на войну отчима. * * * ...Сибирь и Волга... Они и далеки как будто, но они — в трудной судьбе рода... Они вовсе не сложены, они — как бы... помножены друг на друга! Воля обрела невиданный простор. Уходящие в Сибирь деревни — такой кочевой была и прародина Шукшина, деревня Шукта на Волге — не были в прямом смысле «гонимыми». Но какое великое терпение надо было иметь тысячам людей, целым деревням и станицам, казачьим ватагам и какое долгое согласие, единение на тысячеверстном пути! В их любви к Родине была горечь, обида, и вся их дорога — это грань любви и боли... Они шли на лучшие земли и земными дорогами и «путем души», не покоряя (подавляя) простор, а обживая его. И чувство Родины не могло быть у этих переселенцев-самоходов плоским, однозначным. «Наши предки шли вот этими местами. Шли годами, останавливались зимовать, выходили замуж по дороге, рожали, — говорил порой Шукшин, глядя во время полетов в Барнаул, Новосибирск в иллюминатор самолета. — До чего упрямый был народ! Ну вот ведь она, земля, останавливайся, руби избу, паши! Нет, шли дальше и дальше, пока в океан не уперлись, тогда остановились. А ведь это не кубанские степи, не Крым, это Сибирь-матушка, она «шуток не понимает». Впрочем, наверное, это становилось образом жизни — в пути. У меня отец Макар; я где-то прочитал, что Макар — это путевой...» * * * Немного воспоминаний. Об этой же власти рода, власти Сибири, о писателе как «языковой личности». Движение людских масс из Центральной России в Сибирь, на берега Иртыша, Лены, к Берингову проливу — это и движение языка, устной и письменной речи во всех ее слоях. Толкового словаря при встрече с неведомыми явлениями никто не имел. И Шукшин не был равнодушен к невольному словотворчеству, к усилиям народа-языкотворца. Всякий народный писатель — это в известном смысле крупная «языковая личность», неостановимо работающая лаборатория языка. Со своим лексиконом, синтаксисом и «грамматиконом». Все эти особенности, правда, не должны быть нарочитыми («дурное оригинальничанье»), искусственными, игровыми. Богатство и разнообразие лексикона и способов его развертывания — это богатство не застывшее, а в известном смысле «текучее», изменчивое: оно порой исчезает в писателе, уступает место то языковой засухе, то «текстам власти» — складу передовиц, докладов, плакатов, то вторичному языку проходных, заурядных оборотов речи. Истинное обновление, создание яркой «языковой личности» приходит чаще всего через остроту слуха, естественное прохождение через множество слоев обитания живой речи. Народ вечно добивается усиления звучности, богатства нюансов, избавления речи от «смрадного слова» (блатного жаргона), знаков гниения языков8. Мария Сергеевна Шукшина с трехлетним Васей. 1932 г. Помню, как в сентябре 1966 года во время совместного полета в Хабаровск я рассказал Шукшину о стиле письменных отчетов, донесений русских землепроходцев в грозную Москву, в сущности о стиле первых географических описаний сибирских рек, северных морских берегов. Их собрал певец землепроходцев С.Н. Мерков в книге «Земной круг». Что же писали казаки в Москву? Как они обозначали открытое? Новая вода... Речная она или уже морская? «Что она — впрямь река, или море, или переуль морская»? — писали, например, эти изумленные Колумбы из устья Лены, еще не зная, видимо, слов «залив», «пролив», «дельта», вспоминая знакомое слово «переулок». А остров Новая земля? «Стала за морем, к матерому берегу нигде не приткнулась». Сказочное Беловодье, обетованная русская свободная земля, место, совсем уже близкое к алтайской родине Шукшина — оно тоже причудливо вылеплялось в слове! Особенно поразила его одна словесная «конструкция», выражавшая и напряжение, избыток удивления, и оторопь наивных «географов» перед неизвестным величием, перед неведомыми далями, в которые и сам дьявол не забирался: «Дайте мне впотьмах обозреться...»9 Этот парадокс «впотьмах оглядеться» долго не давал ему покоя. Василий Шукшин в тот далекий 1966 год опубликовал в журнале «Молодая гвардия» свою повесть «Там, вдали» (№ 12). Как автор журнала, для успеха подписки на него, для выступлений перед читателями он и летал в Хабаровск. Но важнее другое. Писатель начал в это время, как явствует из документов, освоение темы Разина (в том же 1966 г. он подал заявку на сценарий — «Конец Разина», а в 1968 г. — опубликовал и «разинский» сценарий). Чем же его тронули и это «впотьмах» и эта «переуль морская»? Или этот «матерый берег» — выражение куда более сильное и грозное, чем сухое научное слово «материк»? Сейчас понятно многое: необычность речений, вестей из XVII века, исходивших из Сибири, пламень проповедей Аввакума, придумка этой «переули» вместо «переулка» (и пролива) его волновали в силу очень многих причин. Язык — это ключ к истории. Он увидел в языке какое-то явное подтверждение своих представлений о скрытом, неявленном еще нравственном богатстве всей русской истории. Предчувствие какого-то яростного непонимания, злобного кривотолкования явно угнетало его. В самом деле, даже через много лет после его смерти М.М. Дунаев, автор солидной монографии «Православие и русская литература», будет всерьез писать: «Вера и Церковь нужны «домовитым», а не люмпенизированной шпане, к которой принадлежит и сам Разин»; «и воли никому не дал и сам (Разин. — В.Ч.) сгинул бессмысленно»; «Разин не имеет нравственного права упрекать «бояр»: сам он, как показал его Шукшин, выглядит порой подлинным зверем»10. Как убедить таких «несогласных»? Не без вздоха сердечного, с явным упреком в адрес упрощенной социологии в любом ее виде, писатель повторял при возвращении из Хабаровска, после встречи с хабаровским писателем В.Н. Ивановым: — Конечно, историки делают бедноватой, расчисленной нашу историю... Все «протест» да «протест», конечно, «социальный протест», да еще «классовая борьба», экономические предпосылки... И это одно видят во всех народных движениях, тем более в бунтарских. Но почему тот же Разин или Ермак стали поэтичнейшими лицами, героями общенародных песен? Ведь Разин, устрашавший Москву, ходил смиренно в Соловки в монастырь!.. Этот вечный «социальный протест» — и ничего, кроме него, не видят во всей разинщине»! — заслоняет все иные «неудобные» составляющие бунта: и мечту о воле, и многие скорби совестливой души. «И за Волгой искал только воли одной...» — это сказано и о Разине. Бунтарь, но и яростный внецерковный правдоискатель. Русский бунт потому, может быть, и представал порой, как сказал Пушкин, бессмысленным и беспощадным, что слишком много смыслов, крайностей, составляющих было в нем, беспощадных противоречий. Много несовместимых смыслов. Не потому ли он внешне бессмысленный и беспощадный? А в землепроходцах, особенно в тех, которых называли «передовщиками», в тех же братьях Хабаровых, — такое великое удивление, даже потрясение земным кругом, своими открытиями!.. Историк Соловьев так и скажет об этом удивлении, поглощении души простором: «...самая чистая, самая поэтичная сторона их деятельности». * * * Возвратимся вновь к детству будущего писателя с его радостями и горестями. Удивляться миру, слушать голоса Катуни, предаваться мечтам, отрываться даже в быту от догматов «классовой борьбы» и прямолинейной, наглядной, как плакат, протестной социологии Шукшину и в самые ранние годы детства (и позднее) удавалось с немалым трудом, с явными утратами. Его хлеб ранних (и зрелых) лет был круто посолен бедами. Оттого, может быть, и весь его жизненный и творческий путь был так переуплотнен, «перенасыщен», разнонаправлен и недолговечен. Что же случилось в Сростках в 1933 году? Какие «составляющие» в тот год примешались к внешне «ясному» и упрощенному плану «ликвидации кулака как класса» и планам ускоренной коллективизации? К 1933 году, т. е. к завершению, увы, как и везде, достаточно трагическому, коллективизации в Сростках, к моменту обрыва относительно благополучного, но короткого детства будущего писателя, на Сростки надвинулось сущее бедствие произвола и планового утверждения беспамятства. Отец Шукшина — рядовой колхозник, для всяких заговоров (21 год) он еще «несовершеннолетний», как и два двоюродных, тоже арестованных дяди будущего писателя. Он был в 1933 году арестован и как-то спешно, в оптовом порядке (по некоторым сведениям) расстрелян. Да и что за арест — с дракой на глазах у жены и детей? В.М. Шукшин во время учебы в бийском автомобильном техникуме. 1944—1946 гг. В 1937 году О. Мандельштам в «Стихах о неизвестном солдате», в целом не имевших отношения к теме репрессий, найдет два удивительно емких мыслевыражения о «произрастании толпы» с ее бессмысленным самоуничтожением, о пресловутом «опте» во всем окружающем мире: «Небо крупных оптовых смертей» и «Развороченный — пасмурный, оспенный / И приниженный гений могил»... Принижение человека в смерти — это смерть в безвестном рву, без прощания, смерть наспех. В 1966 году Шукшин напишет в «Автобиографии» о подобной «оптовой смерти»: «Отец арестован в 1933 году. Дальнейшую его судьбу не знаю.» Это «не знаю», правда, не означало безразличия, равнодушия писателя к годам «великого перелома — перемола». Он многого действительно не знал. И познающая мысль писателя — а он с мучительным напряжением писал до этого и как раз в эти годы роман о судьбе рода Шукшиных, о матери — «Любавины»! — не хотела задерживаться на политизированной полуправде, на полуответах, намеках, на произвольных суждениях карликовых политиканов и казенных историков. В итоге всех погружений в эти годы, время недолгой зрелой жизни отца, писатель пришел к выводу: в 20—30-е годы к так называемой «классовой борьбе» к ее «обострениям» примешивалась и личная групповая неприязнь людей, конфликты соседей и улиц, даже соперников в рамках любовного романа, развращенных правом на доносы, оговоры, на использовании лжи, демагогии после бытовой ссоры. Привычка жить складывается раньше привычки мыслить. Ведь даже гулянки с разливанным самогоном, как заметил он в романе «Любавины», имели одно «нарастание»: «Потихоньку зверели. Затрещали колья, зазвенела битая посуда... Размахнулась, поперла через край дурная силушка. На одном конце деревни сыновья шли на отцов, на другом — отцы на сыновей. Припоминались обиды годовалой давности. Дикое, грустное мешалось со смешным и нелепым» (выделено мной. — В.Ч.). В.М. Шукшин — матрос Черноморского флота. 1949 г. В рассказе «Наказ» (1972) молодому председателю колхоза Григорию дают урок «народоведения», объясняют бессмыслицу драк между «краями», уголками села: «И вот дрались мы — край на край — страшное дело. Чего делили, черт его в душу знает, до нас так было, ну и мы. Дрались несусветно. Бывало, девку в Мордве (уголок Сростков. — В.Ч.) не заводи: и девке попадет, и тебе ребра пересчитают...» Характерно, что именно в тот же 1933 год М.А. Шолохов, не объясняя многих причин зверств, мести, исхода отчаяния, употребляет при описании станичного быта похожие по смыслу обороты: «Край проваливается с громом и гулом. Мертвых не зарывают, а сваливают в погреба. Это в районе, который дал стране 2 300 000 пудов хлеба. В интересное время мы живем! До чего богатейшая эпоха»; «А меня уж колхозники допытывались: «А что в этом году — будут ломать саботаж или нет?» (ноябрь 1933 г.). Не странно ли, что в «Калине красной» Егор Прокудин превращает в комический словесный «разносол», в шутейную игру демагога нечто совсем нешуточное, «обвиняя» тестя в чем-то еще незабытом: «Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке белогвардейской?» А когда старик в изумлении переспрашивает: «Чего мелешь-то?» — он снижает накал обвинений: «Колоски в трудные годы не воровал с колхозных полей?» Игра остается игрой, старик воспринимает Егора как «обормота»... Но как легко вылетают, возникают эти каверзные вопросы! Справедливо во многом предположение биографа Шукшина В. Коробова, что всем смятением, обилием случайностей, низким уровнем правосознания когда-то воспользовался некий недруг и ненавистник отца Макара Леонтьевича Шукшина: «За обвинениями политического порядка стояла ревнивая завистливая злоба: имел виды на Маню Попову, она предпочла другого»11. Сама Мария Шукшина скажет о причине ареста мужа: «Выдумали глупость какую-то...» Говорить о чем-то ином она, видимо, не умела. М.И. Шумская, первая жена В. Шукшина. Рисунок с фотографии Дмитрия Шкуратова Сростки за сотню лет своего существования поглотили, вобрали в себя только после 1861 года 86 семей из Рязанской губернии, 29 из Самарской, десятки семей из Тобольской, Вятской и др.! Свои землячества с их шальной, нелегкой враждой, с тупыми мужицкими войнами и обидами возникли здесь. Бесспорно, известная ныне плановость в пресловутом, 30-х годов «наступлении на кулака», в скорейшем создании колхозов, провоцирующий на крайности лозунг «Если враг не сдается — его уничтожают» и т. п. также везде играли свою негативную роль. И в эти «закономерности» вливались и смешные случайности, нелепые «деяния», порывы мести, безграмотного самоутверждения, дурацкой хитрости12. Какой же горький смех рождался в Шукшине, вероятно, и какая боль сострадания возникала в его душе, когда он узнавал — скорее всего, из рассказов матери, ездившей к арестованному мужу на свиданье в Барнаул, ходившей на Чуйский тракт, высматривая его же! — о своеобразном арестном «фольклоре». Речения Смуты, шутки арестной поры, — «поэмы» допросов! Одна из крестьянок в Сростках, обвиненная в «шпионаже» и в налаживании «организации подполья», даже на допросе в деревне отвечала, «путая» понятия «подполье» и «подпол», т. е. «погреб», почти... по-шукшински: «Хорошо организацию вела. Весной все подполье (!) вычищала, выметала, чтобы оно просыхало, а на зиму туда засыпали картошку. Когда пришла с допроса в камеру, рассказала женщинам — все смеялись...» Что-то небывало страшное и бессмысленно дикое, при этом крайне наивное было и в самих арестных списках 1933—1937 годов, и в обвинениях неграмотных женщин с неграмотно сочиненным «компроматом» — «снимали какие-то планы и передавали их... немцам и японцам»! Страшны были навыки политических обвинений по поводу бытовых ссор, семейных дрязг. Как легко их бросают накопительница рублей Валюша мужу («В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей... Заразы. Мещаны») в рассказе «Жена мужа в Париж провожала», и явный трус, хитрый и обаятельный внешне Наум Кречетов, оставивший зятя в лесу, без топора, среди волков («Недовольство свое показывать, народ возбуждать. Таких возбудителев-то знаешь куда девают?») — это уже из рассказа «Волки». * * * Каким запомнил отца будущий писатель? Набросок к роману «Любавины» под названием «Отец» выражает всю сложность, взвешенность раздумий Шукшина над драматичнейшей в истории Сростков (и родительской семьи) страницей. Отец не предстает в нем ни раскулаченным, ни враждебным новому строю человеком: это молчун, уходящий в работу, вольный великан, плохо «пригнанный» к семье, почему-то склонный к озорному глумлению над попами («долгогривыми меринами»), над церковью, даже над чувствами молодой жены. Первенца (т.е. Василия Шукшина) крестили от него тайком. Не случайно, вероятно, мать Шукшина, его главный советчик и друг, может быть, и с нелегким сердцем, ради двух детей, вышла замуж за Павла Николаевича Куксина. «Это был человек редкого сердца — добрый, любящий. Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми», — вспоминал Шукшин позднее недолгое счастье избавления от безотцовщины. Отчим чуть не перевез всю семью в Бийск. На повороте пути, где Катунь последний раз подходит к дороге, вся семья — мать, 11-летний Василий Шукшин, сестренка и отчим — попрощались с родимой рекой, вслушались в «ее ровный, глуховатый, мощный шум», вспомнили ее острова, где «покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды» («Из детских лет Ивана Попова»). Но переселения не состоялось: с началом войны отчима взяли в армию (он погибнет в 1942 г.), а семья вернулась в Сростки. В.М. Шукшин с матерью. 1973 г. ...Биографы Шукшина (в основном сотрудники Всероссийского музея-заповедника В.М. Шукшина) прочертят — то пунктиром, то сплошной линией — хронику приездов писателя в родное село, невольно обогатив и умножив детские впечатления, эпизоды военных лет. Этих приездов за 20 лет московской жизни писателя и кинематографиста было 23 (они подтверждаются фактами, собранными до 2001 г.). Запомнилась одна их закономерность: Шукшин особенно любил раннюю весну, когда земля освобождается от снега, а из бытовых поводов для приезда дорожил праздниками-обрядами вроде свадьбы. Свадьба была для него моментом предельной открытости душ, царством развернувшейся воли, предельного единства жеста и слова, песни и озорной шутки. В очерке «Монолог на лестнице» он подробно описал, как в июле—августе 1955 года в Сростках выдавал замуж сестру (на правах старшего брата, за неимением отца). Что увлекало его в этом обряде? «Азарт участников большого зрелища», «неизбежная ответственная мысль о судьбе двух, которым жить вместе», рождение как праздник, право напомнить в случае ссоры «я ж у тебя на свадьбе гулял» — обо всем этом он скажет в статье-воспоминании. Но главное, видимо, было в ином: «душа просит высказаться», жаждет явиться в лучших своих порывах, пробиться к лучшему в традициях. Второй приезд, связанный со свадьбой, состоялся в следующем, 1956 году. Это была его собственная женитьба на Марии Шумской, подруге сестры Тали. Но куда-то исчезает — практически во всех биографиях писателя — важный этап возмужания, расширения исторического кругозора. Кроме предельно анкетных сведений — в 1943 году закончил сельскую семилетку, учился в бийском автомобильном техникуме, работал в Калуге, на строительстве турбинного завода, во Владимире на тракторном заводе, в Подмосковье, четыре года служил на флоте — почти ничего не сообщается. Примечания1. Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. 2. Козлова С.М. Региональная концепция национального возрождения в прозе В.М. Шукшина // Творчество Шукшина. Барнаул, 1994. 3. Пришвин М.М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8 М., 1986. 4. Плеханова И.И. Образ переживания бесконечности у В. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество: Тезисы докладов IV Всероссийской конференции. Барнаул, 1997. 5. Аксенов В.П. Школа прозы // Вопросы литературы. 1969. № 7. 6. Вертлиб Е.А. Указ. соч. 7. Известная исследовательница творчества Шукшина из Барнаула С.М. Козлова справедливо отметила: «...Мотив искания обетованной земли обособляет сибиряков от русских метрополий... нетерпение, бунтарство, мечтательность — знаки особой пробы сибирских переселенцев. Но эти же черты невольно обнаруживают их родство с представителями другой — ссыльно-каторжной части Сибири, выдают их явное или неявное «преступление» перед законом, верой, родной землей. И сама по себе сибирская «воля» делает их открытыми к преступлению, порождая глубокое чувство вины за эту готовность к «греху». В то же время искательство, мечтательность, уединенность, потерянность в бесконечных сибирских просторах роднят «тайжан» В.Я. Шишкова и «чудиков» Шукшина с бродягами, странниками, поэтами» (Козлова С.М. «Тайжане» В.Я. Шишкова и «чудики» В.М. Шукшина: к проблеме сибирского характера // Шукшинские чтения. Барнаул, 2004. С. 27). 8. Что такое, как не опыт обогащения «языковой личности», словесная игра — поиск синонимов слова «ударил»? По крайней мере, для Ивана Расторгуева, мужика, героя фильма «Печки-лавочки», откровенно стремящегося «отяжелить» слово: — Вломил, — начинает Иван. — Так. — Жогнул. — Ага! Хорошо. Еще? — Тяпнул. — Да. Еще? — Наподдал... — подсказала Нюра. — Наподдал... Не выразительный глагол. Женский какой-то. — Хряпнул. Ломанул. — Вот это... глаголы. Мускулистые. — Перелобанил. Окрестил. Саданул. Нае. Нет, не туда. Врезал. Смазал. — Так, так, — подбадривает профессор. — Взял на калган, — еще вспоминает он. — Это что такое? — Головой дал! Можно предположить, что Шукшин знал о глубокой мысли великого ученого А.Н. Веселовского относительно роли эпитета, синонима, о памяти слова: «За иным эпитетом, к которому мы относимся безучастно... лежит далекая историко-психологическая перспектива, накопление метафор, сравнений и отвлечений, целая история вкуса и стиля» (А.Н. Веселовский «История эпитета»), — но он искал именно перспективы, дали, эволюции в слове. 9. С.Н. Марков рассказал неизвестную, поэтичнейшую историю о том, как монгольский хан Тагон-Тимур, властвовавший в Пекине (Ханбалыке), увел с собой в глубины Азии, в потемки истории после бегства из Ханбалыка (еще в эпоху Ивана Калиты) русских мастеровых, весь русский полон. «Но не здесь ли скрыта и вековая загадка Беловодья? Вспомните, как еще сто лет назад бородатые алтайские кержаки искали свою страну обетованную в пределах Западного Китая, в Монголии, пробирались к озеру Лобнор? Какие жизненные корни имела старая сказка о заповедном Беловодье, о звоне русских колоколов в самой глубине Центральной Азии?» — спрашивал С.Н. Марков в том же «Земном круге». 10. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. 6. М., 2000. 11. Коробов В.И. Василий Шукшин. М., 1988. 12. Два сотрудника музея-заповедника Шукшина на основании документов 30-х годов воссоздали «эпическую» сцену конвоирования сразу 88 человек(!): «Выстроив в колонну по четыре человека, погнали по Советской улице, потом свернули на Енисейскую и этапом — в Бийск... Членов семей даже не подпускали к арестованным... Начальник милиции из Старой Барды верхом на рысаке, с наганом в руке поднимал лошадь на дыбы, стрелял вверх и кричал: «Не подходи! Разойдись!» (Шукшинские чтения. Бийск, 2001). Подобных всадников без головы, без всякого осознания чужой беды, сверхнормативного устрашения, красовавшихся порой на вздыбленном коне, паливших из «пушки» в небо, но нередко вскоре «сгоравших», как правило, после очередного доноса, слишком уж «выделившихся», Шукшин, конечно, не запомнил: ему в 1933 году было всего 4 года. Но к этой драме дезорганизованной, устрашенной народной души он обратится в рассказе «Заревой дождь» (1966). Былой «всадник» Ефим Бедарев, обретший голову и душу (фамилия реального арестных дел мастера), примиряется в рассказе перед смертью с «человеком из колонны» Кирькой, которому в итоге стало грустно без скончавшегося буйного недруга. Запоздалое прозрение (и прощение) Кирьки — «по тайге гонял, как зверя какого, сослав вон куда, — к черту на кулички... Так? А зла у меня на тебя нету большого» — это и ответ Шукшина всем спекулянтам на народной беде 30-х годов. Романа, «разоблачающего» коллективизацию, подобного «Канунам» (1972—1998) В. Белова — и это на фоне полного разорения сельского хозяйства! — Шукшин писать не стал.

|

| © 2008—2025 Василий Шукшин.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |