|

На правах рекламы: • http://akbnn.ru/payonline-01-chto-eto-kak-rabotaet-i-stoit-li-doveryat/ |

Главная / Публикации / Л. Федосеева-Шукшина, Р. Черненко. «О Шукшине: Экран и жизнь»

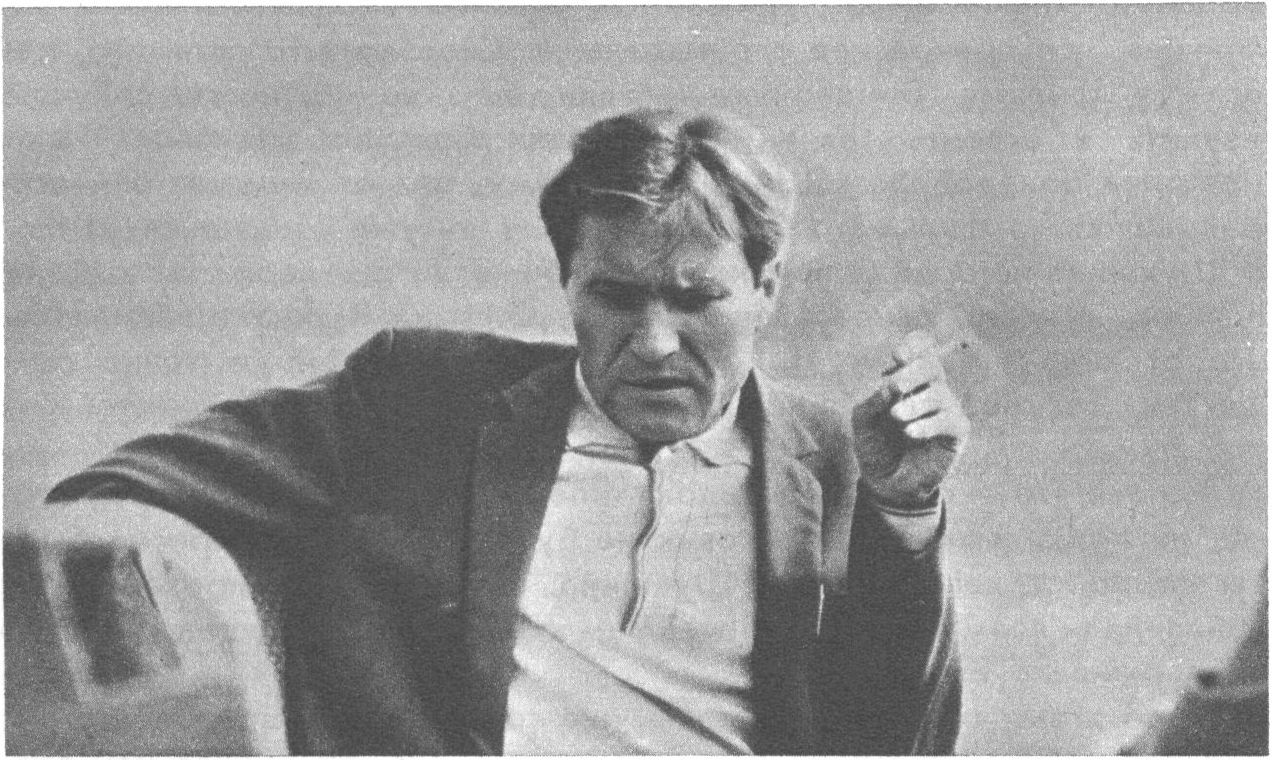

Константин Рудницкий. Проза и экранВ год смерти Шукшина критики писали рецензии на его книгу «Характеры». Шукшина хвалили, но и журили: слишком уж привержен к одной теме, ею живет, но ею же и играет, чересчур часто дает интервью. (Этот странный упрек больно задел его.) Все похвалы или порицания звучали в согласии с привычными и обычными нормами повседневного литературного процесса. Шукшин писал, критики анализировали. Само собой ясно, никто не мог не то что предугадать или вообразить, но и в кошмарном сне никто не мог бы увидеть скоропостижную смерть Шукшина. Смерть ударила в тот самый момент, когда вся страна глядела «Калину красную», когда все читали новые рассказы Шукшина, сочинявшиеся с неудержимой и невиданной скоростью и появлявшиеся — будто плотину прорвало! — одновременно везде: в «Литературной России» и в «Неделе», в «Нашем современнике» и в «Авроре», в «Звезде»... Какой журнал ни откроешь — новый Шукшин! А кроме того, Шукшин написал пьесу, другую, закончил роман о Степане Разине, а кроме того, снимался в новой большой роли у Бондарчука. Он и писатель, он и актер, он и режиссер. Быть может, умопомрачительная интенсивность, с которой его нетерпеливый дар себя обнаруживал, помешала нам заметить главное, что теперь почти все уже чувствуют? В последние годы короткой жизни Шукшин стал уже себя постигать, стал понимать, что его многообразные занятия, иных восхищавшие, иных удивлявшие, иных побуждавшие шутить не то укоризненно, не то добродушно («современный вариант мастера на все руки, который тебе и печку сложит, и гармонь починит, и на той гармони сыграет»), мешают ему отдаться главному делу жизни. Главным же делом виделась проза. Думаю, что Шукшину и правда предстояло — останься он жить — бросить кинематограф. Проза все сильнее затягивала его и все сильнее, все прекраснее его выражала. Сколько я-то понимаю, работа в фильме Бондарчука давала ему возможность получше изучить и освоить технику постановки больших массовок. Такая практика понадобилась Шукшину потому, что от замысла эпически размашистого фильма о Степане Разине он уже отказаться не мог. В Шукшина-историка, признаться, я никогда не верил и уже не поверю. Мне-то кажется, что эпопея Степана Разина отвадила бы его от кино навеки и что, отсняв эту картину, он уж точно осуществил бы свое намерение остаться наедине со стопкой чистой белой бумаги. Но все это — область догадок, теперь уже пустых, что ни думай, как ни прикидывай, ответа вовек не будет. Другое интересно было бы понять: отчего все-таки Шукшина, современного прозаика, так привлекали возможности экрана? Чем кино соблазняло, долго манило и удерживало его? И по этому поводу высказаны уже соображения, вполне достойные веры. Сам же Шукшин говорил, и не раз, об уникальной возможности воздействия — и почти мгновенного — на многомиллионную аудиторию, которым обладает кино. Нельзя забывать и о стихийном актерском таланте Шукшина — конечно, этот дар искал себе применения и толкал на съемочную площадку. Однако ведь сперва Шукшин-актер не участвовал в фильмах Шукшина-режиссера, снимался у других — и снимался с успехом. Какая же сила понуждала его еще и режиссировать? Сам Шукшин сказал однажды, что мимолетный жест актера, который за доли секунды промелькнул на экране, требует подчас, если перевести его на язык прозы, целой страницы «самого глубокого, самого умного описания». Экран открывал прозаику Шукшину дополнительные, трудно доступные перу средства выразительности. Экран позволял ему договаривать непроизносимое, даже и размышлять в той сфере, где словесная форма слишком определенна и груба. Экран давал ему возможности, для прозы — запредельные, при всем ее словесном могуществе прозе недоступные. Или, иначе сказать, образы экрана дополняли на свой особенный лад лаконичную прозу Шукшина. В свою очередь скупая, немногословная проза Шукшина их, эти экранные образы, собой обнимала, из себя выталкивала. Фильмы Василия Шукшина рождались из его рассказов. Его кинорежиссура — прямое и естественное, как дыхание, продолжение его прозы. В этом вот смысле режиссерский опыт Шукшина, пожалуй что, уникален. Другого такого — не было. Сказанное не надо понимать в том смысле, что, мол, кинорежиссура была для Шукшина занятием как бы прикладным, второстепенным. Значение этого искусства он ставил очень высоко и относился к своим работам в кино чрезвычайно требовательно. «У нас еще не знают, что может кино... — сказал он однажды. — Несколько человек в мире знают... Ну вот, Феллини... Но у него другое. Я хочу попробовать. А?..» Это он говорил, снимая «Калину красную». С позиций такой требовательности к себе Шукшин почти весь свой предыдущий кинематографический труд готов был перечеркнуть, и, когда его спросили о фильме «Живет такой парень», — сморщился, ответил презрительно: «Больно благополучный...» Фильм этот появился в 1964 году и особо сильного впечатления не произвел. Кинематографисты тогда увлечены были формальными поисками, новациями А. Тарковского, М. Хуциева, А. Алова и В. Наумова, С. Урусевского. Первая картина Шукшина разочаровывала уже своей внешней непритязательностью. Скромная комедия, довольно узкая по теме, традиционная по форме, центростремительная, со всех сторон стянутая к фигуре главного персонажа. Никаких режиссерских метафор. Никаких операторских эффектов. Фильм как фильм. Сценарист и режиссер Шукшин делал вид, что он, дебютируя, показывает одну только свою профессиональную грамотность, с него, мол, и этого довольно. Форма дышала невинной кротостью, выступала с простодушием, едва ли не застенчивым. Автор притворялся, якобы его единственное желание — выглядеть не хуже людей. Кто знал Шукшина, тот догадывался, сколь напускное это смирение. Но его тогда не многие знали. Сейчас «Живет такой парень», вопреки презрительному отзыву автора, воспринимается как лента на удивление свежая. В ней слышна легкость, непринужденность походки Шукшина, в ней — утренняя бодрость и энергия. Картина озадачивает, смешит, возбуждает. Ее возбуждающая сила явственно исходит от героя, от Пашки Колокольникова, которого играет Леонид Куравлев. Пашка — по всем статьям истинно шукшинский герой, а герои Шукшина не могут быть поняты с первого взгляда. Они всегда приносят с собой загадку, над которой сто́ит — и хочется! — поломать голову. Сразу замечаешь, что со своей средой, с окружающими любимцы Шукшина обязательно оказываются в сложных отношениях. Им удивляются, на них сердятся, с ними ссорятся, над ними смеются. О них говорят непочтительно. О Пашке, например: «воображала», «шелапут», «балаболка», «трепло», «шебутной парень». Их не уважают. Они — странные, какие-то не такие. Однако же хоть и странные, экзотичными, чужими и чуждыми они не бывают, более того, в свое окружение вписываются совершенно естественно. Они немыслимы вне той самой жизни, в которой укоренены. Весь фокус, однако, в том, что, невозможные вне родимого контекста, они все равно — и непременно — из этого контекста выламываются. Невообразимые в отрыве от повседневности, их из себя исторгнувшей, они всякий раз против нее же и выступают, занимают по отношению к ней позицию агрессивную. Никто из них не мог бы сказать про себя, как Егор Булычов, что он, мол, не на той улице родился: это их улица, где родились, там им и место, только по этой улице они и могут пройтись, куражась и рисуясь. Однако куражиться им свойственно. Они бунтуют, хотя не бунтари, чудят, хотя не чудаки. Что-то мешает им жить ровно, спокойно, как принято и как должно. Речь идет не о некой позиции, занятой сознательно, по убеждению: чего нет, того нет. Речь идет о подспудном недовольстве, которое выражает себя во всевозможных завихрениях, когда смешных, а когда и трагических. В конфликт с привычным образом жизни, усвоенным с детства, они ввергаются не потому, что они — «другие», как раз наоборот, они обязательно «свои». Свои, однако же не такие, как все. Некоторые герои Шукшина застигнуты автором на полпути между деревней и городом: из деревни уже ушли, до города еще не дошли. В этом промежуточном положении усматривали причину их неожиданных и причудливых поступков, их разговоров «с подковыркою». Но, внимательно вглядываясь в картины жизни, которые запечатлены пером Шукшина-писателя или объективом Шукшина-режиссера, убеждаешься, что в движении от деревни к городу находится, в сущности, весь его мир. Напряженным встречным движением равно пронизаны и город и деревня, и вне этой динамики искусство Шукшина вообще не существует. В его большие города врываются и прорезают их жизнь суматошные, соскочившие со своей орбиты атомы деревенского бытия. Его деревни встревожены и сбиты с толку мощными излучениями города. Урбанизм сам по себе, как таковой, не соотнесенный с деревенской патриархальностью, Шукшина нимало не занимает. А сельской патриархальности, не затронутой новизной, то есть опять-таки воздействием города, он просто не видит, да ее давно уже и нет на свете. Если его герои выражают напряженность и наэлектризованность отношений между селом и городом более резко, более отчетливо, чем все прочие персонажи, то тем самым они, герои, лишний раз сближаются и смыкаются с «прочими», а не противополагаются им. Судьба для всех одна, и всех вместе, избранников Шукшина и тех, кто с ними спорит, ими раздражен, над ними смеется, несет огромная социальная волна. Она катится неудержимо, против этого потока не попрешь, никто и не пытается — у Шукшина, во всяком случае. Линия же противостояния героев и «прочих» прочерчена Шукшиным иначе. Она отделяет людей самобытных и ярких от пресных, бесцветных, а оригинальных — от ординарных. Любимцы Шукшина внутренне самостоятельны и берут на себя смелость строить собственную жизнь не по стандарту, не по ранжиру, но — на свой, особый манер. Это, разумеется, не спасает их от многочисленных ошибок, и очень часто они оказываются в проигрыше. Они могут иной раз проиграть даже и всю свою судьбу. Тем не менее только те, которые рискуют, Шукшину симпатичны. А те, которые послушны здравому смыслу и норме, живут наверняка, чаще всего неприятны, если не враждебны ему. Быть может, самая заметная черта излюбленных шукшинских «характеров» — большая сила воображения. Грубо говоря, все они, как и Пашка Колокольников, «воображалы». Мало образованные, чего-то где-то нахватавшиеся, они этими случайными знаниями, вернее даже — обрывками знаний — до крайности возбуждены. Вдруг ускорившаяся динамика жизни одним ударом вытолкнула их из накатанной колеи существования. Все они чего-то невероятного ждут, охвачены великими предчувствиями, пребывают во власти умопомрачительных фантазий, а потому не то что не хотят, просто не могут смириться с однообразным ритмом будничного бытия. Отсюда — неудержимое хвастовство, склонность себя переоценивать, рисоваться, играть — посреди самой обыкновенной жизни — какие-то необыкновенные роли. Ведь «странные люди» Шукшина скромными не бывают. Всем им вынь да подай — сейчас же, без промедления! — высочайшую красоту, ослепительную любовь, головокружительную фортуну. В каком-то смысле все эти «трепачи» и «балаболки» — романтики. Прозой жизни довольствоваться не хотят, что и доказано в равной мере убедительно любовными похождениями Пашки Колокольникова в поисках — ни больше ни меньше — «идеала» или метаниями Егора Прокудина в поисках «праздника». Комичность их претензий подчеркнута тем, что герои отнюдь не обладают способностью верно ориентироваться в сложной социальной обстановке, которая открывает перед ними сверкающие дали. Самобытность во взрывчатой смеси с нетерпеливостью только мешает им двигаться к цели. Да и самая-то цель видится смутно. Увы, они, эти любимцы Шукшина, толком не знают, чего хотят. Слышали звон, да не знают, где он. Но это только одна сторона медали. Есть и другая, не менее важная, тем же Шукшиным отчетливо вычеканенная: они не только «воображалы», они люди действия, дерзкие и даровитые. Каждый из них способен стать выше, чем ему определено реальностью. Мы долго смеялись над Пашкой Колокольниковым, глядя, как он безуспешно пытается ошеломить то одну, то другую девушку вычурной словесностью и потешным балагурством. А он вдруг взял да и ошеломил нас с вами. Когда загорелась машина с бензином, не кто-нибудь, а именно этот самый «шебутной» Пашка вскочил в кабину, взялся за руль и вывел горящий грузовик с нефтебазы, спас многих людей, сам обгорел. Вот он, хвастун и герой, лежит, весь забинтованный, в больнице, к нему приходит журналистка из молодежной газеты, спрашивает: «Что вас заставило броситься к горящей машине?» «Дурость», — уверенно отвечает Пашка. Журналистка делает большие глаза. А он с легким презрением и к ней и к себе поясняет: «Конечно. Я же мог подорваться». В это мгновение — такие мгновения Шукшин умеет ловить! — мы внезапно догадываемся, что неудержимый хвастун Пашка Колокольников настоящей цены себе не знает. И тут выступает наружу еще одно удивительное и обязательное свойство героев Шукшина: они лучше, чем сами думают о себе. И еще того больше: гораздо лучше, чем пытаются себя изобразить. Один малюет свой вымышленный портрет красками, которые кажутся ему пылающими, неотразимыми. Другой рвется играть как можно более эффектную роль. А курьез, демонстрируемый Шукшиным, в том-то и состоит, что игнорируемая реальность — выше вымысла, что оригинал — ярче хвастливого автопортрета. В фильме «Живет такой парень» эти курьезные взаимоотношения между правдой и вымыслом выражены и сценарно и сюжетно с веселой определенностью. Можно было бы даже упрекнуть Шукшина в чрезмерной наглядности противопоставления двух ипостасей героя: Пашка Колокольников — деревенский ловелас, пустозвон и болтун, нахватавшийся каких-то модных словечек и с их помощью стремящийся проторить себе дорожку к «идеалу», Пашка, который морочит голову девушкам, всем подряд, и бог знает что про себя плетет — это, как сказать, внешность и видимость. А суть — иная, суть в том, что Пашка способен, все так же шутя и балагуря, устраивать чужое счастье, может и подвиг совершить, не придавая ему никакого значения. Однако наивная простота взаимоотношений между сутью и видимостью — всего лишь необходимое условие игры, которую затеял Шукшин, к этой простоте фильм не сводится. Ибо с хвастовством и вычурными фантазиями Пашки изящно и тонко соотнесены мотивы эрзац-культуры и пошлости, вторгающейся по недавно проторенным, но уже избитым дорожкам в деревенскую жизнь. Саркастически поданный эпизод демонстрации моделей женской одежды в деревенском клубе обозначает начало темы, которая будет впоследствии завершена в «Калине красной» в сцене выступления самодеятельного хора. Тут фальшь, что называется, бьет в нос. Руководительница, развязностью и напористостью напоминающая опытную бандершу, заставляет жеманных манекенщиц одну за другой в кокетливых нарядах выходить на сцену. Пока они проделывают свои заученные эволюции, руководительница бойко выпаливает вздорный текст о «Маше-птичнице», которую «маленькие пушистые друзья» сразу узнают «в этом простом, красивом платьице». Весь этот пустой набор слов нагловато звучит на фоне кадров, являющих нам то салонные, замороженные улыбочки манекенщиц, то четкие, отработанные взмахи их ручек и твердые шажки их точеных ножек, то ленивые, скучливые физиономии добросовестных «лабухов» из оркестра. Параллельно Шукшин монтирует кадры, запечатлевшие лица зрителей: ухмыляющихся парней, разинувших рты, грубоватых деревенских девок, стыдливо опускающих глаза. Злость автора ощутима в некоторой затянутости эпизода: он чуть-чуть длиннее, чем надо бы. Другой эпизод из того же ряда снят спокойнее и, по видимости, беззлобно. Городская женщина, которую Пашка подвез, горячо втолковывает ему, что деревенские жители устраивают свой быт совсем некрасиво. («Это же пошлость. Элементарная пошлость», — говорит она.) Давно пора вместо никелированных кроватей с шишечками обзавестись тахтами, убрать все эти ужасные «подушечки, думочки», дурацких слоников... Стоит только повесить современные репродукции, купить торшер, поставить на стол какую-нибудь изящную вазу, и получится красивая жизнь. Тут Шукшин иронию прячет. У городской женщины — хорошее открытое лицо, видно, что говорит искренне. Слова ее падают на благодатную почву: Пашка слушает как завороженный. Машина его мчится по шоссейной дороге вдоль реки, дорогу обступают леса. А Шукшин будто усмехается из-за кадра и вдруг показывает нам, какие картины возникают в этот миг в воображении восхищенного Пашки. Пашка-то, оказывается, уже видит себя во фраке, в цилиндре и с тросточкой! Городские представления о красивой жизни его душа с восторгом принимает и тотчас шаржирует, доводит до абсурда. Авторская интонация отчетливо меняется и утрачивает ласковое дружелюбие в сценке Пашки и Кати Лизуновой. Судьба Кати обычна, и беда ее открыта настежь: муж бросил, одна с ребенком, легче легкого понять, каково ей жить. А Пашка с апломбом обличает как признак дурного вкуса ее вышивки, на Катин комод, где, само собой, стоят неизбежные слоники, укоризненно тычет пальцем и вещает: «Это же элементарная пошлость»... Вот тут он вдруг напоминает предводительницу манекенщиц, и становится стыдно за него. Бледная Катя сидит на никелированной кровати, в глазах ее стынет горе, она слушает Пашку молча. Вообще Пашкиной вздорной и напыщенной фразеологии, его апломбу и его позерству красноречивее всего в фильме Шукшина возражает молчание. Молчат поля. Молчит река, где гуси плавают. Молчат деревья. Молчат деревенские избы. В молчании складывается перед нами и перед Пашкой бесхитростный натюрморт на столе у старика и старухи: пузатый луженый, давно уже не чищенный самовар, грубые фаянсовые чашки, стеклянная вазочка с вареньем, сахарница, белая булка. Весь этот скромный стол говорит не о бедности, нет, только о достоинстве: чем богаты, тем и рады. Понять этот выразительный язык Пашка не в состоянии — что просто, он того не видит. Однако же не только претенциозность Пашки, но и душевность его отчетливо Шукшиным обозначена. Попытавшись отбить у инженера библиотекаршу и потерпев фиаско, Колокольников сам привозит девушку к сопернику и говорит ему с подкупающей откровенностью: «А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет». Не умея найти свое счастье, свой «идеал», Пашка очень решительно и смело пытается связать судьбу в общем-то почти посторонних ему Кондрата и Анисьи. «Трепач», «пирамидон проклятый», неутомимый и неудачливый сельский ловелас, он, в сущности-то, мы видим, и человечен и добр, только свои истинные достоинства и в грош не ставит. Ближе к концу фильма, в больнице, Пашка, никак не желая просто и толково отвечать на вопросы журналистки, которую сыграла у Шукшина Белла Ахмадулина, все время порывается «сказать речь». У него тут одно желание: произвести впечатление на красивую, нежную, интеллигентную женщину, вдруг оказавшуюся рядом, присевшую возле его койки, поразить, ошеломить. Результат получается, естественно, обратный: то, что удивляло деревенских девушек, эту, городскую, смешит. А когда журналистка уходит и Пашка засыпает, во сне он видит себя в генеральском мундире, осыпанном орденами. Генерал Колокольников окружен свитой восторженных девиц. Среди них — все те, за кем Пашка волочился, все те, кто ему приглянулся, — даже модельерша «Маша-птичница». Тут, во сне, Пашка дорывается наконец до трибуны и произносит энергичную сумбурную речь. «Генеральский сон» Пашки (откровенная и веселая цитата из феллиниевского фильма «8½», шукшинская вариация на тему «гарема») напоминает о том, каким вздором начинена эта шальная голова и после того, как бедовый шофер совершил подвиг. Однако сосед по больничной палате, глядя на спящего Пашку, замечает с ласковой ухмылкой: «Шебутной парень! В армии с такими хорошо». Эта реплика — в каком-то смысле итоговая, к ней в конечном счете выруливает движение комедии, позволившей нам увидеть всю амплитуду колебаний Пашки Колокольникова между придуманной ролью и подлинной его человеческой сутью. Если Шукшин спустя десять лет назвал этот фильм «больно благополучным», то, скорее всего, потому, что понимал уже: натуры, подобные Пашкиной, сталкиваясь с трезвой действительностью, обычно узнают, почем фунт лиха. Их столкновения с прозой жизни куда более болезненны, они не вписываются в систему чистого комедийного жанра. Но, может быть, оно и к лучшему, что Шукшин не сразу об этом догадался. Ибо «Живет такой парень» — все-таки очень хороший, непринужденный, свободно разыгранный фильм, полный жизни и лукавого шукшинского юмора. Все и всегда соглашались с тем, что взаимоотношения города и деревни составляют главное содержание новелл Шукшина. Однако Шукшину приписывали настойчивое противопоставление близкой к природе жизни деревни — далекому от природы городу. С тех самых пор, как появился и начал кочевать из статьи в статью термин «деревенская проза», имя Шукшина, казалось, прочно занесено в эту рубрику. Многие критики уверяли, что Шукшину горожане будто бы неприятны и непонятны, одни только деревенские жители милы и дороги его сердцу. Читая новеллы Шукшина подряд, одну за другой, видишь, что коллизия «деревня — город» и правда выступает у него резко. И все же — вовсе не в том смысле, который Шукшину пыталась навязать критика, не в смысле восхваления деревни и порицания города или же (это иных критиков особенно тревожило) — развенчания интеллигенции во имя идеализации сельского образа жизни. Ощущая всю сложность многообразных проблем, которые порождает коллизия «деревня — город», Шукшин меньше всего склонен был эти проблемы упрощать. Напротив, скрытый пафос его простых рассказов — в утверждении сложности, а порой и неразрешимости конкретных казусов, возникающих как неизбежный результат социальных сдвигов. Шукшин, художник с идеальным слухом и острым критическим глазом, испытывал глубокую неприязнь и к умиленности вообще, в принципе, так сказать, и к решениям однозначно облегченным, быстрым, уверенным, но, увы, нереальным. Едва ли не главная особенность мощного дарования Шукшина, ощутимая всегда, каких бы он ни касался проблем, городских ли, деревенских ли — постоянное взаимопроникновение лирики и иронии, их сложное взаимное движение навстречу друг другу внутри едва ли не всякой ситуации, едва ли не каждого портрета, данного крупным планом, — и в прозе и на экране. Даже самые шутливые, по внешности беззаботные его рассказы таят внутри себя взрывчатое, угрожающее противоречие между видимостью и сутью. Лаконизм, с которым эти рассказы написаны, открывает широкую перспективу воображению режиссера, решившегося перенести их на экран. Надо думать, именно эта перспектива, заманчивая и многообещающая, вызвала у Шукшина желание два фильма, один за другим, поставить по принципу прямой экранизации собственных новелл. Так появились картины «Ваш сын и брат» и «Странные люди». В обеих этих картинах сам Шукшин не играл, хотя его актерское присутствие как бы предощущалось. Мы уже знали актера Шукшина, снимавшегося у других режиссеров, и мы часто улавливали шукшинскую интонацию у артистов, которые снимались в его фильмах. Шукшинские нотки угадывались и у Куравлева в картине «Живет такой парень». В фильме же «Ваш сын и брат» эффект «скрытого присутствия» Шукшина особенно сильный: впечатление такое, будто Шукшин растворил себя во всех ролях, мужских и женских, старых и молодых, будто он затаился в подтексте каждой реплики, и самый ритм ее, окраска, звучание предопределены Шукшиным. Отчасти, вероятно, так оно и было: то есть работа Шукшина с актерами стала более дотошной, настойчиво диктующей не только бытовую и психологическую правду ситуации, но и — непременно музыку фразы. И все же в фильме «Ваш сын и брат» смутно угадываемое присутствие Шукшина-актера объяснялось другой, более важной причиной. На самом-то деле угадывался не актер, угадывался автор. Фильм выражал Шукшина «всего»: Шукшина-писателя, Шукшина-артиста, Шукшина-режиссера. А это в свою очередь происходило потому, что тут впервые восторжествовала авторская воля: режиссер Шукшин заговорил собственным киноязыком. В картине «Живет такой парень» средства выразительности, которыми он пользовался, были еще общими, расхожими. Истинно шукшинским по киноживописи я решился бы назвать один только натюрморт бедного стола у старика и старухи, о котором уже упоминал. Вторая лента Шукшина, «Ваш сын и брат», тщательно настроена Шукшиным по камертону его собственной прозы. Тут режиссер Шукшин гораздо ближе к писателю Шукшину. С точки зрения профессионализма, сноровки, приемов и ухваток мастерства второй фильм Шукшина как раз поэтому более уязвим, чем первый. Во всем построении картины «Ваш сын и брат» заметно пренебрежение правилами ремесла. Притягивая кинематограф к себе, Шукшин и как сценарист и как режиссер довольно равнодушно проходит мимо возможностей, которые не упустил бы опытный профессионал. Эта видимая его беззаботность спровоцировала опрометчивую статью талантливого и умного критика М. Блеймана. Статья укоризненно называлась: «Режиссура — это профессия». М. Блейман упрекал Шукшина в том, что он-де сглаживает, опресняет свои новеллы, когда переносит их на экран, что в чтении новеллы звучат каждая по отдельности — более сильно и резко, нежели в фильме. Теперь уже ясно, что особенности кинематографической манеры Шукшина несколько запутали критика. Главная из этих не сразу понятых особенностей состояла в готовности Шукшина пренебречь целым во имя частного, заставить некоторые частные подробности говорить громко — громче, еще громче! — жертвуя иной раз динамикой во имя статики, ему необходимой. Такие вызывающие решения Шукшин принимал скромно, без всякой бравады, никак не подчеркивая их новизну. Тем более нелепыми они казались: новаторство выступало под маской наивности. Но и на такое восприятие Шукшин шел вполне сознательно. Ему не нужна была «пятерка по мастерству». Ему важно было выразить себя — и свое. С самого начала фильма образы природы вступают в кадр мощно и самостоятельно, как бы предупреждая, что скромными функциями фона довольствоваться больше не хотят. Шукшин снимал ледоход на широкой сибирской реке, сосульки, тающие под весенним солнцем, корову, жующую сено, лающую собачонку, поросенка, козлят, кошку... Он никуда не торопился и как будто вовсе не намеревался «завязывать сюжет». Он знай себе развертывал на экране весеннюю деревенскую сюиту. Три старушки сидели на завалинке и мирно беседовали. Разъяренная жена с поленом в руке встречала пьяного мужа. Девушки гуляли и пели на берегу реки, и Шукшин заставлял оператора Валерия Гинзбурга крупным планом показать их ноги в новеньких блестящих ботиках. Старик сидел, жмурясь на солнце, и блаженно покуривал, другие старики о чем-то рассуждали, еще одного старика тут же стриг деревенский парикмахер, невдали выбивали ковры, чистили одежду... Жизнь шла как шла. И только после того как Шукшин всласть налюбовался ее неспешным, обыденным и уютным ходом, он вдруг показывал нам Степана Воеводина. Лицо напряженное, усталое, на лоб надвинута сплюснутая кепка, шаг поспешный и неуверенный... В фонограмме, отчасти поясняя ситуацию, отчасти как бы посмеиваясь над ней, возникал мотив знакомой песни про бродягу, который бежал с Сахалина «звериной узкою тропой». Кто хорошо знал рассказы Шукшина, тотчас догадывался, что видит Степку, чьим именем названа прекрасная новелла. Степку, который немного не досидел свой срок в заключении, бежал и за это должен будет еще несколько лет отсиживать. Новелла «Степка» в сценарии фильма «Ваш сын и брат» была, что называется, на живую нитку соединена с рассказами «Змеиный яд» и «Игнаха приехал». Формально все эти новеллы вязались между собой только тем, что героями их были четверо братьев Воеводиных — Игнат, Степан, Максим и Василий, их сестра немая Верка, их отец, их мать. Сведя персонажей нескольких новелл в одну семью Воеводиных и скрепляя их отношения родственными узами, Шукшин полагал, что тем самым дает кинематографическому действию необходимую целостность. Впоследствии, комментируя фильм «Странные люди», который его очень разочаровал, Шукшин склонен был главную причину неудачи видеть в том, что картина откровенно разделена на три отдельные новеллы. «Опыт зрительских встреч с фильмами новеллистического построения, — рассуждал он тогда, — равен нулю. Мое предупреждение в титрах, что это «три рассказа», не сработало. Его пропустили, скользнули глазом — и забыли. Зритель настроился на определенную историю, на определенных людей. Но едва он привык к героям первой новеллы, приготовился вникнуть во все происходящее с ними, новелла кончилась. Это, видимо, было неожиданностью. Так возникло раздражение. Пока он собрался с чувствами для нового знакомства — прошла добрая половина второй новеллы... Почему я не сделал всех этих «Странных людей» жителями одной деревни? — казнился Шукшин. — Чего, казалось бы, проще: поселить их на одной улице?.. Не случайно трое героев моих рассказов, абсолютно не связанных между собой, — Степан, Игнат, Максим — стали в кино родными братьями». Все эти соображения Шукшина, на первый взгляд резонные, думаю, идут мимо сути дела и не помогают понять ни природу успеха фильма «Ваш сын и брат», ни причину сравнительной неудачи фильма «Странные люди». «Новеллистичность построения», хоть Шукшин и породнил между собой героев разных рассказов, в картине «Ваш сын и брат» тоже чувствуется очень сильно, и то обстоятельство, что в титрах она не объявлена, ничего не решает, все равно фильм отчетливо делится на самостоятельные «куски». После того как отыграна великолепная новелла «Степка» и действие из деревни внезапной перебивкой переносится в город, в общежитие, где Максим читает письмо матери (ее голос звучит за кадром) о том, что нужен, мол, змеиный яд, зрителю сразу же приходится перестраиваться на совершенно новые условия игры. Существенно даже не то, что меняется место действия. Куда существеннее другое: меняется интонация. Первая новелла фильма явила нам яркий характер, выразившийся в поступке почти невероятном, и последствия этого поступка будут трагические. Вторая новелла переключает нас в принципиально иную коллизию: в отличие от Степки Максим парень «правильный», разумный, и вся игра строится на том, что в городской жизни он ориентируется неуверенно, а жизнь эта встречает его свойственной городу быстрой деловитостью, сухостью, отчужденностью. И эта новелла снята по-своему выразительно. Но ее выразительность — из иного жанрового ряда, она выдержана в куда менее сильной эмоциональной тональности, не трагической, а комедийной. Поэтому переход к новой новелле не остается незамеченным. Фрагментарность существует и тут, но суть не в ней. Суть в том, что эмоциональный удар, который наносит зрителям первая новелла, обладает силой, прокатывающейся через всю картину. Начало фильма «Ваш сын и брат» эмоционально перекрывает и подчиняет себе все его дальнейшее развитие. Звон колокола, в который Шукшин сразу же начинает бить, слышится до самого конца картины. Удары этого колокола мощно и долго гудят в сознании зрителей. Хотя — и это очень характерно для кинематографической манеры Шукшина — каждый удар медлителен, тяжек. Каждый удар — открытие целой темы, для автора важной и выстраданной, вырывающейся за пределы данного фильма и получающей продолжение в других картинах Шукшина. Первая такая находка — тема немой Верки, которую в фильме «Ваш сын и брат» сыграла М. Грахова. Никогда еще немота не была такой красноречивой. Верка, которая, по словам отца, «любит всех, как дура», действительно излучает сияние восторженного восхищения всем, что только видят ее глаза. Легкая, подвижная, стремительная, она совершенно не страдает от своей немоты, более того, она вообще нисколько не ощущает своего несчастья. Напротив, она — самая счастливая на свете, и счастье выражено не только улыбкой Верки — летучей, быстрой, мгновенно озаряющей ее лицо и тотчас превращающей ее в красавицу, но и ее веселыми гримасками, детски беззаботными, и пританцовывающей походкой, и движениями рук, девически угловатыми, но ловкими, грациозными. Перед нами — горе немоты, совершенно никак себя не сознающее, не чувствующее, горе, легко отвергнутое, сброшенное с плеч раз и навсегда. И нет никакого горя! Одно только ликующее сияние, одна только радость бытия! Откуда что берется? Откуда это удивительное мироощущение, которое вдобавок еще столь щедро себя раздаривает? Ведь Верка своим несказанным светом делится и с сумрачным отцом — старик Воеводин как глянет на дочь, так и заулыбается, — и с матерью, и с соседями. Вот бежит за водой к колодцу, и светлое ее платьице мелькает вдали веселым огоньком, и всякий улыбнется ей вслед. Шукшин долго любуется Веркой. Достаточно долго, чтобы мы успели понять: ее счастье — это просто-напросто счастье быть среди своих. Немая Верка — возражение шукшинским говорунам и балагурам, вечно недовольным той средой, где Верка — будто рыба в воде. Для Верки появление Степки обозначило момент окончательной завершенности мира, в котором она живет: только Степки и недоставало, чтобы картина ее бытия обрела полноту идеальной гармонии. А Степка, поглядывая на немую сестру, улавливая ее ликование, всякий раз вспоминал, что кратковременное торжество, вызванное его приездом, скоро и неминуемо отзовется бедой. Но думать об этом ему не хотелось, он торопливо отворачивался от сестры — и, значит, от близкого будущего, — весь отдаваясь сиюминутной радости застолья... Деревенское застолье, которое заняло почти целую часть всего фильма, — еще одна важнейшая находка Шукшина. Тут начинается тема, повторенная и многократно усиленная потом в «Печках-лавочках» и в «Калине красной». Что-то для Шукшина было тут чрезвычайно важно. Что-то заставляло его долго и внимательно разглядывать непритязательное современное пиршество, бутылки «светленькой» и «чернил», принесенные из сельпо, граненые стаканы, мелкие тарелки со щербатыми краями, неизбежную закусь — грубыми ломтями нарезанную колбасу, сероватое сало, соленые огурцы, помидоры, краюхи хлеба, наблюдать, как усаживаются за стол гости — одни привычно, нетерпеливо, с вожделением поглядывая на водочку и поспешая налить себе и соседям, другие — «культурно», с нарочитой медлительностью и церемонностью. Что-то понуждало Шукшина не упускать ни одной подробности: и как тесно садятся, и как по-разному пьют, кто смачно крякая, кто болезненно морщась, кто стыдливо закрывая лицо рукавом... Что-то манило Шукшина следить за тем, как после первых двух-трех опрокинутых стаканов застолье разбивается на осколки разрозненных, сбивчивых, шумных, неразборчивых разговоров и как вдруг — момент, важнейший для Шукшина! — в общем шуме возникает песня и сразу всех себе подчиняет. Никогда, ни разу не позволил себе Шукшин — хотя этого подсознательно ждешь, к этому приготовляешься — дать на такой гулянке волю песне красивой, старинной, редкостной, голосу чистому и сильному. Нет, не такие песни, вызывающие восторг фольклористов, звучат над его застольями, а — песни банальные, пьяные, испошленные. Вот захмелевший Степка старательно выводит: