|

|

Главная / Публикации / Л. Федосеева-Шукшина, Р. Черненко. «О Шукшине: Экран и жизнь»

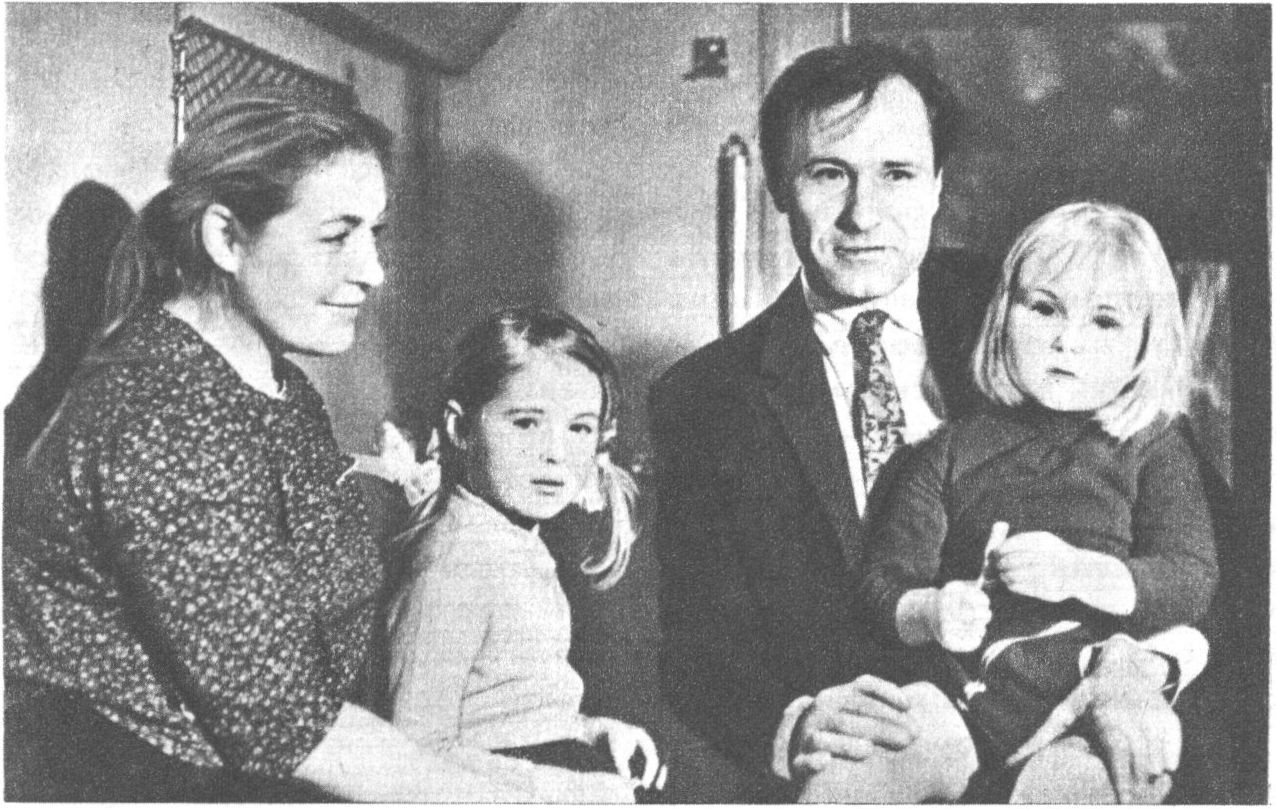

Глеб Панфилов. Три встречи...Мы не ходили друг к другу в гости... Не чаевничали, не застольничали, не спорили долгими ночами о великих проблемах. Сначала я «читал» его в фильмах, потом — в журналах и книгах. Я узнал его гораздо позже, чем хотел, и раньше, чем увидел. Мой второй фильм «Начало» только что вышел на экран. Было немало людей, которые считали, что картина не состоялась. И вдруг меня включили в делегацию для поездки с картиной в Париж. Перед отъездом я зашел в Союз кинематографистов получить последние напутствия. Там и увидел я Шукшина. Мне говорили, что моя первая картина «В огне брода нет» ему не понравилась. Я впервые увидел его и, честно говоря, не мог побороть в себе желание подробно его рассмотреть. Не знаю, может, он это и заметил, но виду не подал. Я знал, что Шукшин был тогда в подготовительном периоде, на пороге съемок главной, как он полагал (да так оно, наверное, и было бы), картины своей жизни «Степан Разин». Он отпустил бороду — ведь должен был сам играть Разина. Был, был, был... Пишу, и каждый раз ловлю себя на мысли: почему «был»? Разве правда, разве реальность его сегодняшняя нереальность? Разве правда то, что он не успел — дописать, доснять, доиграть, досказать. Дожить. Все, что было им сделано, — было так прекрасно начато, так навсегда... Сейчас очень многие, кто имел хоть какое-то отношение к Шукшину, стараются им выверить себя. Многие стремятся обнаружить свою причастность к его жизни. Потому, что после смерти такого человека каждому хочется понять, чего не успел ему додать, чего так и не смог от него получить. Тогда я подумал о нем — какое удивительное сочетание скифской дикой силы с незащищенностью ребенка. Вот таким он мне и запомнился — властный, пронизывающий взгляд и худое слабое тело. Голова бунтаря — и тонкая щиколотка усталой ноги, которая болталась в неуклюжем ботинке. Он внимательно, как прилежный ученик, вслушивался в то, что нам тогда говорили, и, казалось, не чувствовал, не понимал, какой силой обладает. И от этого, сам не знаю почему, я почувствовал неуверенность в себе — в своем фильме. Шукшин вдруг, скромно и явно стесняясь, спросил, можно ли ему взять с собой только что вышедшую книгу, и страшно обрадовался разрешению. Это не было кокетством. В разговорах, встречах, в личных беседах, в общении с начальством он был подвластен только собственной природе, собственной, нерассчитанной интуиции. Вот так мы познакомились, точнее, были представлены друг другу. И все-таки за эти минуты нашей первой встречи (совместного выслушивания добрых пожеланий) я что-то неожиданно открыл для себя, о чем-то очень важном задумался. На всю жизнь остались в моей памяти его тонкая в грубом ботинке нога, его бледный высокий лоб, пылающие глаза и отпущенная для роли борода Степана Разина. Это был ноябрь 1970 года. Совсем недавно и бесконечно давно. Повторять, что время бежит, не стоит... Сказать еще раз, что в быстротечности наших дней мы не успеваем додумать, досказать, дослушать... Ну сколько раз можно об этом говорить. И все-таки, думая о Шукшине, я не могу не почувствовать боли от этих мыслей и в сотый, тысячный раз сказать себе: «Терять мертвых естественно, но нельзя в повседневной сутолоке терять живых». После той поездки в Париж мы пропали друг для друга на два года, обменявшись предварительно обоюдно искренними заверениями — не пропадать, не исчезать, не забывать... Итак, ноябрь 1970 года. Шукшин в бороде Степана Разина, в кепочке массового пошива и в плаще неизвестного происхождения едет в Парижский киноцентр на премьеру своей картины «Странные люди» и моего «Начала». Едем мы вместе. Помню, перед демонстрацией нас угощали каким-то замечательным, сверхмарочным шампанским — из подвалов времени. Вкуса не помню — так волновался. А Вася и вовсе не пил. Он вообще в то время дал зарок не пить ни капли, и слово свое сдержал до самой смерти. Потом рассказывал, что однажды пошел со своей маленькой дочкой гулять. Встретил приятеля, зашли на минуту отметить встречу. Дочку оставили на улице. И забыли. А когда вышел из кафе, дочки не оказалось. В ужасе он обегал весь район. Что пережил — не рассказывал, но, по-видимому, это так его потрясло, что он поклялся никогда больше не пить, что и выполнил. Мне кажется, что он вообще выполнял все, что задумывал, все, что зависело от него, лично от него, от силы его воли, его характера. Но, конечно, ничего не мог сделать, когда ему мешали, когда за него решали. С Л. Федосеевой-Шукшиной и дочерьми В тот вечер мы мало, вернее, почти совсем не разговаривали. Это был небольшой зал, всего на 300 человек, но с очень строгим, взыскательным зрителем, о котором может мечтать любой режиссер. Когда начался просмотр, незаметно, не сговариваясь, отсели друг от друга. Расстояние между нами увеличилось. Картина моя вроде бы понравилась. Люди подходили, что-то очень дельное говорили, поздравляли, обнимали даже. Вася стоял задумчивый, тихий, но ко мне не подошел, и настроение у меня резко испортилось; мне было абсолютно ясно: фильм ему не понравился, и это сразу омрачило всю радость премьеры. Сейчас мне могут и не поверить, сказать, что кокетничаю. Но думаю, что многие поймут, как важно было для меня, в кино начинающего, признание Шукшина. После, в каком-то ресторане, не помню каком, но очень знаменитом и дорогом, нас, естественно, угощали устрицами. Вася прикасался к прославленному литературному деликатесу с брезгливым ужасом, очень похожим на отвращение ребенка к опостылевшей ему манной каше. А потом кротко спросил: «Нет ли в этом ресторане чего-нибудь жареного, оно все же поспокойнее будет». В другом ресторане с экзотическим русским колоритом молодящаяся цыганка Рая дотанцовывала свою безумную шалую жизнь под цыганскую песню на русском языке, отчего повеяло на нас нездешней степной грустью. Вася сидел задумчивый и поникший. О чем он думал — не знаю, но на цыганку Раю смотрел с такой несокрушимой печалью, что я отвернулся — вроде не имел права видеть что-то его личное, глубоко интимное с ним происходящее. Потом нас снова куда-то везли, снова кормили, поили, ублажали, представляли, а когда привезли в гостиницу передохнуть перед ночным выступлением, мы поняли, что тяжело заболели. Хуже всех было Васе. На его желтом лице не было ни пятнышка жизни. Естественно, мы тут же подумали, что это холера (это был год, когда в Астрахани была вспышка холеры), а прививку нам сделали в день отъезда. Григорий Наумович Чухрай, член нашей делегации, взял себя в руки и сказал, что он все равно поедет, потому что впереди нас ждал ресторан «Григорий Распутин». Но нам с Васей было не до «Распутина». Я поднялся к нему в номер, он вышел из ванны — худенький, безмускульный — с телом отрока, который никогда не занимался спортом. Я вдруг отчетливо увидел его сидящего допоздна с керосиновой лампой (ведь он был мальчиком военного детства) над толстой, почему-то обязательно толстой и очень популярной книгой. И я увидел его, сегодняшнего, ссутулившегося над другой, уже своей книгой... Он лег на неразобранную двуспальную кровать в своем отдельном номере, сложил руки на груди, и мне подумалось вдруг: «Господи, уж не помирает ли?» — Вася! — почти крикнул я. Он слабо улыбнулся — тихий, деликатный, с мятежной головой Степана Разина на белоснежной, валиком, подушке парижского отеля. — Глебушка, — сказал он, — руку вытяни. «Бредит», — подумал я, но руку вытянул и жду, что он скажет дальше. — Пальцы видишь? — спросил он. — Вижу. — Резко видишь? — Резко, Вася, очень резко. — Слава богу, — он с облегчением вздохнул. «Точно, бредит», — подумал я. — Значит, не холера, при холере все не резко, — сказал он и затих. Утром я проснулся от тихого стука в дверь. На пороге Вася. Улыбается. Руки за спиной держит. И вдруг протягивает мне книгу своих рассказов. — За что? — За «Начало». Спасибо тебе. Просто именины сердца... Всю ночь о нем думал. На следующий день нас повезли в недорогой ресторан, где собирается молодежь, студенты, веселый, хипповый, суматошный народ. Такая типичная парижская забегаловка. Нам было там легко и весело. Так легко и так весело, что мы сначала не поняли, чего от нас хочет старичок-гардеробщик. Наконец поняли по запаху, вернее, догадались — горел Васин плащ. Хозяева тут же предложили Васе взамен дорогую дубленку, а мы искренне завидовали и горевали, что не наши пальтишки горели. А он — ни за что. Что я, нищий, говорит, воротник подверну и буду ходить. Так и проходил весь Париж в плаще с прогоревшим воротником. Весь Париж, который ему очень понравился. Но как только мы прилетели обратно в Москву, уже на стоянке такси он стал совсем другим. В Париже был доброжелательным букой, а здесь сразу стал раскованным, хулиганистым и смешливым. Что-то запел, замурлыкал себе под нос. Нервничал, шутил. На родину человек вернулся, и стало ему от этого хорошо. А Париж ему понравился. Очень! Он купил там свою голубую мечту — карманные часы, но знаю, что в Москве тут же кому-то их подарил. А еще пистолет-пугач, который стрелял совсем как настоящий. Очень радовался покупке: «шарахнешь... а он живой». — Давай встречаться, — сказал он мне на прощание. Мы встретились через два года на лестнице, он бежал вниз, я наверх. — Слушай! — крикнул он на ходу. — Ну как ты, жив-здоров? — Спасибо. Ничего... А ты? — Тоже ничего... И мы расстались на два года. «...И все бывало недосуг мне с ним поговорить. То уезжает он, то я, что сделаешь, война...». Но тогда ведь была война, а мы-то живем без войны, и все равно этот вечный недосуг, эта надежда на завтра, которое, бывает, так и не наступает. Некогда, некогда, некогда... В семьдесят четвертом году он приехал ко мне в Ленинград на съемки фильма «Прошу слова». Я знал от Николая Губенко, что съемки его у Сергея Федоровича Бондарчука практически закончились, и я мог наконец реализовать свою давнюю мечту — снять Шукшина в роли, как мне казалось, ему очень близкой — драматурга Феди. Я написал ему письмо. Точно помню, что, когда писал, у меня было ощущение, что пишу очень близкому человеку, пишу другу. Мы в общем-то совсем мало в жизни виделись, а у меня в тот момент было четкое ощущение, что пишу ему уже не в первый раз и что это продолжение разговора, который тянется уже много лет и никогда не кончится. Я думаю, нечто подобное испытало много людей, даже лично его не знавших, но именно чувство личного к нему отношения приводит сегодня тысячи людей на его могилу. Итак, в сентябре семьдесят четвертого года Василий Макарович Шукшин приехал в Ленинград. Мы должны были снимать сцену у художницы — первую встречу драматурга Феди с Елизаветой Уваровой. Когда он вошел в павильон, у меня было физическое ощущение, что он не идет, а парит, почти не касаясь пола. Потом я узнал, что примерно то же самое почувствовали и все остальные — такой он был высохший, худой. Не человек, а его тень. Джинсы на нем болтались, вязаная кофточка, прикрытая модным кожаным пиджаком, висела как на вешалке, а на ногах — босоножки в пластмассовых ремешках. Глаза красные с неестественным блеском — верный признак бессонных ночей; за сутки он выпивал банку растворимого кофе. Только сегодня сразу по приезде, не отдыхая, он прочитал свою сцену. Я очень волновался, понравится ли ему, но по лицу, по коротким фразам сразу понял, что понравилась, и он готов сниматься. Сцена начинается с того, что Федя целует Уваровой руку. Я предложил Шукшину, полагая, что для него это неорганично, выбросить это, заменив простым рукопожатием. Но Шукшин сказал, что он это сделает, только с одной поправкой: он поцелует Уваровой руку, а потом потрясет ее, как это наверняка и должен был сделать драматург Федя. В тот день мы так ничего и не сняли — долго и подробно репетировали. Но я люблю выверять перед съемкой каждое слово, каждую интонацию, чтобы потом снимать по возможности сразу одним куском и без дублей, во всяком случае, с минимумом дублей. Вася говорил, что никогда в жизни никто с ним столько не репетировал. На следующий день он был и вовсе измученный — ездил к дочке в Зеленогорск, не спал всю ночь, но на съемки пришел подтянутый, собранный и строгий. И мы начали. Первая половина сцены получилась сразу, вторая никак не получалась. Надо было переснимать, но на Васю, который только что в кадре был молодым, ясным и ярким, сейчас, после съемки, страшно было смотреть. Я предложил ему отдохнуть. Он не согласился и сказал, что готов сниматься дальше. И стоило мне сказать «мотор», как снова перед нами сидел молодой, переполненный энергией человек, вот такой, каким мы увидели его на экране. Это был дух необычайной силы, нерв, который включался властью его воли, его характера, и казалось, ничто не может его сломить, казалось, что вот такая его усталость и есть гарантия его жизни. Мы сняли все, что задумали, но главная сцена была впереди — разговор в кабинете Уваровой. Договорились, что он вернется через две недели. В конце сентября я получил от него телеграмму, что он приедет 9 октября. 2 октября Шукшина не стало. Что сейчас говорить, о чем я думал и передумал тогда, что я чувствовал. Ясно было одно: мы потеряли человека, которого еще не успели по-настоящему обрести. Но бить себя кулаком в грудь, говорить, что не щадили, не жалели, не охраняли, — теперь было поздно. Теперь надо было сохранить то, что от него осталось, то, что еще можно было спасти и дать людям. У меня была редкая возможность оставить в картине его последнюю недоигранную роль, где он, как никогда, был близок к себе, был самим собой, где он не играл драматурга Федю, а был писателем Василием Шукшиным. Такой близости образа к исполнителю, пожалуй, не было у меня ни в одной картине. Быть может, я подсознательно, сам того не ведая, писал не для Шукшина, а о Шукшине, и он мне очень помог приблизить, соединить в одном лице драматурга Федю и писателя Шукшина. Но как же теперь, когда его нет, снять эту главную сцену? И мы решили... Инна Чурикова провела эту сцену одна, но так, чтобы в каждой реплике Уваровой зритель ощущал, что это разговор, это дуэт не с кем-нибудь, а именно с Шукшиным, но для этого Инна Чурикова должна была сыграть за двоих. Да, вот так был придуман разговор по телефону, а голос Шукшина... Конечно, голос Шукшина невозможно заменить и подменить. И все-таки что-то удалось благодаря прекрасному актеру Игорю Ефимову. Вот и все, потому что встреч больше не было и теперь уже никогда не будет...

|

| © 2008—2026 Василий Шукшин.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |