|

|

Главная / Публикации / В.А. Чалмаев. «В.М. Шукшин в жизни и творчестве»

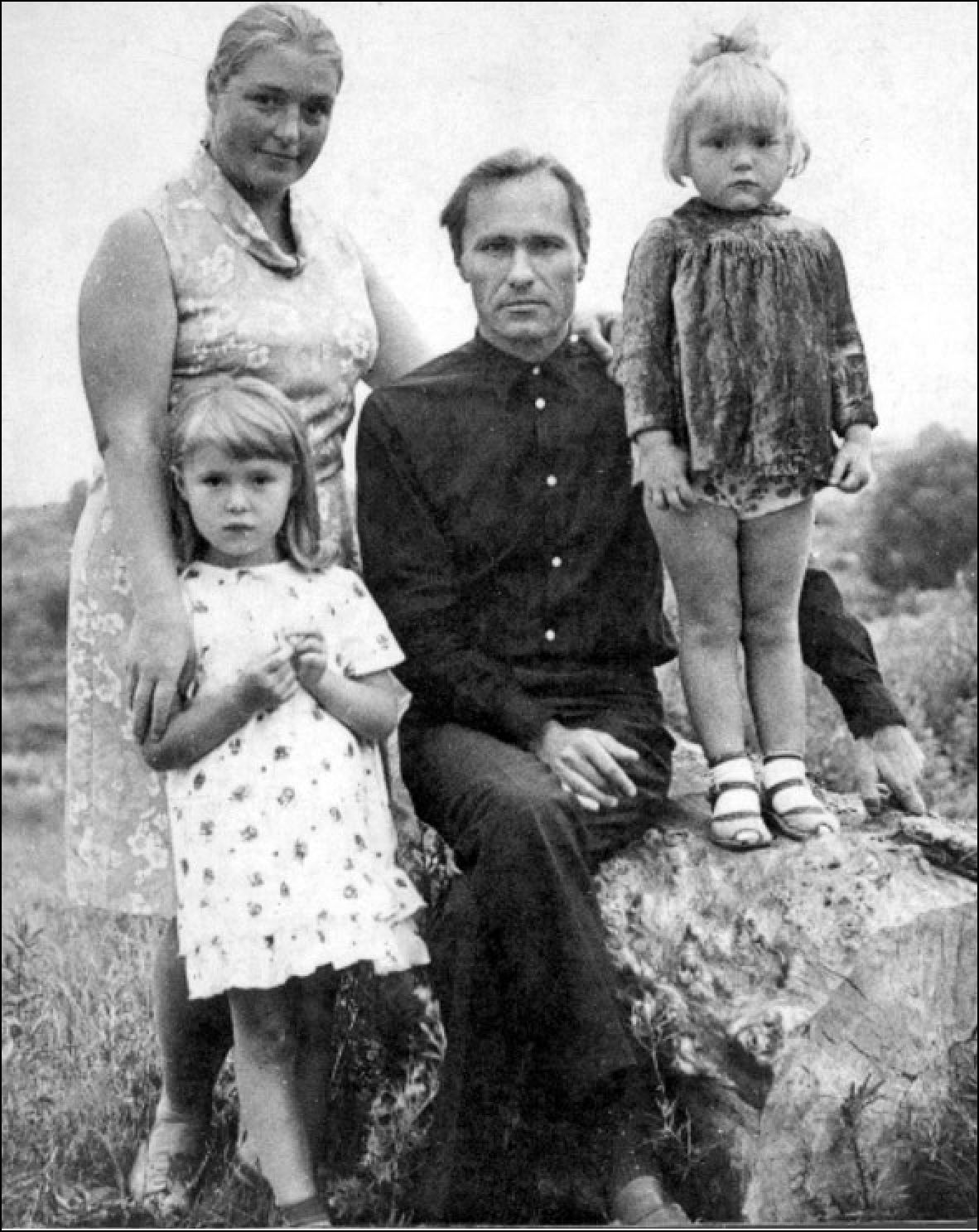

Светлые душиРассказы «Светлые души», «Гринька Малюгин», «Одни», «Классный водитель»Страшно хорошо — быть рожденным с солнцем в крови. М. Горький Пути самореализации в прозе, в жанре новеллы, Шукшин начал искать, еще не закончив ВГИКа. Первый его рассказ «Двое на телеге» был опубликован в журнале «Смена» в 1958 году. Случайно ли это? Можно лишь предположить, что в погоне за необходимой для дела кинославой Шукшин ощутил какой-то привкус самообеднения, которое стремился компенсировать, создавая произведения «для души». Отказаться от карьеры актера, режиссера он не мог — осознавал, что при нереализованности талантливый художник становится как бы «черновиком», рабочим проектом для последующего преуспевающего дельца, которым его открытия в упрощенном виде тиражируются и присваиваются. Но мечталось реализовать себя и как-то иначе, в сфере, где не действуют законы карьеризма. Кто узнает сейчас, какой путь проходили в душе писателя многие трудные темы, мотивы, драматичные сюжеты жизни, питавшие его творческие силы в эти 1960-е? Первые годы жизни в Москве выдались тяжелыми для Шукшина. Он не не имел ни своего дома, ни прописки, но ехать в провинцию не хотел. Она не сулила ни крупных ролей, ни сильных сценариев. Великой его удачей начала 60-х годов было то, что бездомный и вечно «атакуемый» участковыми, домоуправами, как в свое время М.А. Булгаков, Шукшин, ночевавший часто у знакомых, в общежитии ВГИКа (а порой и на вокзале), встретил истинно материнское сочувствие со стороны О.М. Румянцевой (зав. отделом прозы журнала «Октябрь»). Шукшин называл ее второй матерью: она, некогда работавшая в секретариате В.И. Ленина, жившая в скромной квартире с больной дочерью, прописала у себя бездомного молодого писателя. Разрешение на прописку в виде исключения — по просьбе тогдашнего редактора «Октября» В.А. Кочетова — дал Н.Т. Сизов, писатель, автор журнала, впоследствии директор «Мосфильма», а тогда, в 60-е годы, — главный человек в милиции Москвы. Характерно, что не нашлось никого среди далеко не бедных — и в плане жилплощади — будущих воспоминателей — кинодрузей, писателей и режиссеров, кто бы помог снять этот болезненный вопрос о прописке. Катя — старшая дочь В.М. Шукшина от брака с Викторией Анатольевной Софроновой. Фотография А.П. Лебедева Но, несмотря на неурядицы (а может, в каком-то смысле и благодаря им) в 1963 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник рассказов Шукшина «Сельские жители». Первая книга новелл Шукшина включала в себя рассказы и даже циклы из двух-трех рассказов (разных лет). Она могла бы называться и «Светлые души» (по названию открывавшего ее рассказа), ибо в тот 1963 год понятия «сельские жители» и «светлые души» еще явно совпадали для писателя, накладывались друг на друга. При всех оговорках, оглядках на негативное в так называемой «простонародной» жизни писатель создавал в ней, собирал воедино еще безмятежный, по-своему идеальный мир села, наивный, но спасительный для всех мятущихся, страдающих душ. Откуда бралась эта цельность? Все дело в том, что из двух видов познания мира, когда-то отмеченных Д.С. Лихачевым, — «успокоенного», чисто созерцательного, констатирующего, и другого — «как бы «движущегося», идущего вслед познаваемому»1 — Шукшин всегда выбирал второй. Он не передавал мир «в отпечатке», а ставил эксперимент, создавал особую новеллистическую ситуацию. Рассказы, собранные в книге, — как правило, с игровым началом, в их центре — цельный завершенный характер. Часто в их названиях фигурирует имя героя: «Игнаха приехал», «Гринька Малюгин», «Степкина любовь», «Ленька», «Артист Федор Грай» и т. д. Пространство и время в этой книге — праздничные, игровые, поведение героев — со вспышками озорства, лицедейства. Светлые души... Их внутренний теплый свет и ныне не меркнет, хотя ушли из нашей реальности мелькающие в сборнике «Сельские жители» названия колхозов, в разные годы существовавших в Сростках, — «Пламя коммунизма», «Знамя труда», «Заветы Ленина», «Катунь», «Путь к коммунизму». Впрочем, герои Шукшина — шоферы, механизаторы, кузнецы, шорники, скотники — и в своей реальности не замечают этих казенно-оптимистичных названий. О.М. Румянцева — заведующая отделом прозы журнала «Октябрь» Шукшин как-то беззлобно, не обижая искренних многих радетелей казенного оптимизма, посмеялся над их призывами и создал свое праздничное, но не парадное, освобождающее от догм пространство. Весь рассказ «Светлые души» (1959) построен на резком контрасте жизнеощущений героя, въехавшего на свой двор на машине, после десяти дней работы вдали от дома, и жены Анны, готовящей баню, ждущей семейного покоя, счастья («Побудь ты хозяином в доме!»). Он как-то «весело» озабочен неполадкой в моторе (дом дает эту радость!), ему непременно надо «карбюратор посмотреть». И весь рассказ рассыпается на ряд торможений и ускорений: то Анна торопливо выговаривает свои бытовые заботы, тоже радостные, — надо бы пальто купить, продав овечку, надо бы сообщить мужу новость о некоем Гане, магазин которого опечатал ревизор. Ведь он здесь, дома! Ничего из рассказов Анны, точнее реплик по поводу, не выходит: «Ты шибко уж дурной, Миша, до работы...» И единственное, что герой отчетливо слышит, что благоговейно воспринимает, — это летняя ночь: «...Огромная, светлая, тихая... По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка». И по-прежнему, укрепляя надежность жизни, где-то рядом шумит Катунь-река, хозяйка-хлопотунья, кормилица-поилица. Рассказ «Светлые души», конечно, заставляет вспомнить — и эти отголоски не ослабляют оригинальности Шукшина! — опорные сюжетные, поведенческие моменты героя рассказа А.П. Платонова «Старый механик» (1940). Его герой готов был ночью, как и шукшинский Михайло, бежать в депо, возиться с паровозом, отвергать возражения (и утешения) жены, что, мол, «там без тебя есть народ»: «Народ там есть... а меня там нет. А без меня народ неполный!» Не правда ли, «шибко уж дурной до работы» Михайло тоже воплощает предельную степень самореализации народа, полноту воли, широту простора для деяний не по приказу, не ради корысти или славы? В этой системе ценностей нет доски почета, нет наград, «выдвижений» человека, но есть праздник. Сходство мотивов обоих рассказов усиливается тем, что светлая душа Михайлы не может успокоиться, пока он не продует карбюратор, не установит, что «маленький клочочек ваты попал в жиклер». А платоновский герой даже кричит угрожающе на своего молодого помощника: «Как же ты пальца-то не услыхал!.. Ведь он стонал и кричал перед тем, как ему провернуться в гнезде!» Он даже требует немыслимого для казенного, парадного энтузиаста: если «гулко было, ничего не слышать», то «надо было увидеть звук, если его слышать нельзя». Идеальность этого строя чувств, своего рода апофеоз шоферского свободного «фанатизма» усилены в рассказе тем, что Михайло пропускает, оставляет без внимания сообщение жены о воровстве в их же селе, о том, что «влопался», попался в ловушку некий завмаг Ганя. Однако эта деталь нужна Шукшину и для другого: ему важно показать, что не все в народе, а тем более в «народонаселении», оказывается, народно. Но в «Сельских жителях» конфликт доброты и пошлости еще не развертывается. И до ситуаций, подобных описанной в рассказе «Волки» (1966), когда Наум предает своего односельчанина Ивана (он удрал от волков, прихватив топор, оружие для защиты), еще далеко. Запомним это определение характера, особой «светлинки», если угодно, в душе Михаила: «шибко дурной до работы». Оно явно заменило типовое обозначение «трудового энтузиазма», увлеченности общественным трудом. Таков и герой рассказа «Гринька Малюгин» (1963), другая светлая душа, шофер, спасший бензосклад от пожара. В ответ на вопрос журналиста «Что вас заставило броситься к горящей машине?» кидает вызов штампам: «Дурость. Я же мог подорваться». И дело не просто в озорстве, не в «смешинке», которая попадает Гриньке на язык, в манеру речи. Он и матери, которая «по-старому» видит в его поступке на бензоскладе подвиг, а потому ожидает от руководства (начальства) премии для сына, отвечает: «Все, на эту тему больше не реагирую...» Просто Шукшин и сам еще не мог сложить формулу того вольного, не предписанного догмами, кодексами подвига, обозначенного словом «дурь» или столь же вольным, совсем не стахановским, не ударным определением: «шибко уж дурной до работы»... Тут какое-то совсем другое качество души... Можно сказать — забытое состояние солдата Василия Теркина в одноименной поэме А. Твардовского, который снижает, «смазывает» даже торжество своего же награждения (за сбитый самолет) «дурацкой» просьбой:

* * * Василий Шукшин в 1963 году — и еще громче в более поздние годы! — напоминает о явном бюрократическом застое, о «самоповторениях» в обществе (в возрождении, скажем, догм, старых штампов), о легкости имитаций «идейности», о нелепой в устах обывателя словесной «державности». Самоповторение, довольство словесным «ширпотребом», отсутствием перемен, своеобразное «безумье», поиск опоры в «готовеньком» составляло смысл этой ситуации лет застоя. Всех мучило тогда чувство дрейфа, ощущение, что время несет всех неведомо к какому развалу, упадку. И светлые души это состояние осознают, поэтому им так нужна Родина. Характерно, что в «Сельских жителях» сразу найдены все направления, сделаны все шаги, приложены все усилия к формированию основных ориентиров, опор шукшинского будничного и внебудничного пространства: 1) это подвижное пространство, оно драматизирует или просветляет будни, меняет нормальный (скучный) ход жизни: героев бросает к такому опасному краю жизни, как тюрьма, и к такому радостному состоянию среды, как праздник. При этом Василий Шукшин вносит свое понимание праздника. В отличие от толкования слова «праздник» в словаре В.И. Даля («почет событию» или «воспоминания о нем»), шукшинские праздники и есть само событие, развернувшееся в жизни, в состоянии души или частично проявленное, не набравшее силы; 2) в этом пространстве явно ослабел интерес к профессии как таковой ради интереса к состояниям души, к остроте переживаний. Разве только шофер Пашка Холманский в «Классном водителе», а не человек, развозящий... доброту, выступающий то в роли незадачливого кавалера, то свата; 3) это пространство с постоянно повторяющимися вторжениями городских родичей, наездами «свояков» к деревенской родне: такие эпизоды обостряют взаимную «приглядку», диспуты, раздумья о том, «куда мы идем», «что с нами происходит». Тема этих «встреч» принимает порой и гротескный характер (например, в рассказе «Выбираю деревню на жительство»). Нельзя сказать, что это вынужденное самоповторение только обогащало пространство новеллистики: зрелищная природа кино, которой боялся Шукшин, давление приемов экрана на внутреннюю жизнь, язык жестов и скопление эксцентричных поступков мешали порой углублению во внутренний мир героев. Но главного писатель добился: «шоферство» его героев — это не профессия, как было, скажем, в давнем производственном романе А.Н. Рыбакова «Водители» (1950), в романе, где «идет борьба за высокую производительность труда» (В. Кардин), а весьма текучее, подвижное состояние души, «путничество», движение ради встреч с людьми, взаимоузнавания, сопряжений своего «я» с другими душами. Шукшинские «шоферы», даже потеряв работу, «права», «специальность в кармане», как в рассказе «В профиль и анфас», горюют вовсе не о кабине, не о руле, а о другом: не остановится ли какое-то движение в жизни, не рухнут ли ожидания и надежды на какую-то яркую встречу, от которой можно «сгорать»? В.М. Шукшин. Москва. 1964 г. В наиболее завершенном виде сложное единство разных начал, идиллии и одиночества, будней и праздников, предельной открытости, воли и печального выпадения из текущей жизни раскрыто в рассказе 1962 года о двух светлых душах, названном «Одни» (первоначальное название «Музыкант») (1963). Герои этого рассказа плотно вписаны в среду, немыслимы вне ее, но именно из нее они выпадают, с ней «ссорятся»! Это уникальное свойство — идти против течения — окружено сочувствием автора и легкой насмешкой. Главный герой рассказа — сельский житель, шорник Антип Калачиков. Он еще не «чудик», не «воображала», но уже чудак, чем-то смешной. Он забывает обо всем, играя... на балалайке. Антип определяет эту игру по-своему: «У меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то!» И в этой душе — к удивлению, порой даже жгучей неприязни жены Марфы — живет, гнездясь неведомо в каких закоулках, неудержимая проказливость, насмешливость над всей будничной жизнью. Вроде бы он, «как все люди», не бунтует против того уклада, который навязан Марфой («страсть как любила деньги, тряслась над копейкой»), но вдруг как бы непроизвольно обо всем забывает, находит волю: «Антип мог часами играть на ней (балалайке. — В.Ч.), склонив набочок голову, — и непонятно было: то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы». Антип не отвергает мир, не уходит от него, он всего лишь вопрошает его: почему исчезает в людях дар зажигания других огнем, дар веселой шутки, озорной выходки, наконец, слух на незатейливую балалаечную мелодию? Не нужна ему взвинченность, шум, буйство — все эти внешние оформления и следствия веселья. Но как спасти какую-то «праздничность» в душе, доброту? А в условиях атеизма — искру Божью в душе? По Шукшину, шутливое, ироническое отношение к накоплению, стяжанию должно спасать от порабощения человека деньгами. Жена Антипа Марфа даже и не предполагала, что, кинув в гневе проклятую балалайку в огонь, она затронула нечто очень сокровенное, святое в душе мужа, сделала его на миг беспомощным и беззащитным, а затем вызывающе яростным. Он успокоился только после того, как топором «изрубил на мелкие кусочки все заготовки, все сбруи, седла и уздечки». А затем на целую неделю впал в мрачный запой... Вероятно, столкновения, разлады могли бы повторяться, тянуться долго, загромождая сюжет рассказа, если бы они не сливались (и разрешались) в итоге в сцене стихийного «праздника», концерта двоих — Антипа и Марфы. Возник вдруг в избе вековечный, мудреный вопрос, заданный Антипом: есть ли в его жизни хоть крупица вечности или и он уйдет бесследно вместе с хомутами, седлами, сбруей, самими лошадьми? Антип говорит «специальность моя отойдет», отомрет, как говорили в 30-е годы о единоличных хозяйствах, о классах. Да и государство тогда могло — согласно пророкам тех лет! — «отмереть». Марфа не знает этих понятий и выделяет вечный смысл жизни (и присутствие в ней вечности) по-своему: «Жили для детей, хоть и разлетелись наши детушки по всему белу свету...» Но героям мало слов о высоком. Марфа требует прекратить работу и всерьез поговорить о детях. Не беспамятны ли они? А вдруг они усвоили одно стяжательство, рождающее безразличие к родному очагу? Антип чутко отметил в Марфе тревогу, сомнение в ее до поры непоколебимом идеале, в «денежке». Он, вероятно, вспомнил, как некогда стонала почти человеческим стоном балалайка, брошенная Марфой в огонь... И, явно пожалев жену, не желая углублять ее запоздавшую тоску, сказал лишь одно: «Сдаешь, Марфа!». И предложил что-то сыграть, устроить праздник, даже надев новую рубаху, подпоясавшись ремешком. Он объявил торжественно: «Начинаем наш концерт!» И смешно, и трогательно. Поистине чудо свершается в заурядной избе, среди печных чугунов, ухватов, обрезков кожи: внешне похожий на трепача, озорника, Антип стал выше всей убогой действительности, стал способным к чуду. И себя, и Марфу он вернул на лужайки, где они в молодости водили хороводы. Взаимопроникновение лирики и какой-то грустной иронии, сожаления о летучей, летящей, куда-то исчезающей жизни достигает совершенства в сложном встречном движении смешного и нежного: «И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.

запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала:

Пели не так чтобы очень уж стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины: то степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая... И было что-то сладко волнующее во всем этом... Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов». Воистину «тот вечерний несказанный свет» (С. Есенин) как будто озаряет своим сиянием избу, души героев. Возникает ощущение сполна прожитой ими и завершенной жизни. И это только из озорства, в состоянии явного куража Антип говорит, что зря он в музыканты не двинул, что приезжий собиратель дарований говорил, что он «самородок». Здесь вновь, как в «Светлых душах», рождается ощущение полноты, самодостаточности бытия этих светлых душ, ощущение удачности и даже праздничности их жизни: такое сложное впечатление закреплено и особой позицией автора, который явно относится к обоим персонажам с так называемым «эпическим любованием», т. е. немного отстраненным взглядом, с некоей «приглядкой», позволяющей любоваться и «вкусной» репликой героя, и жестами, через которые раскрывается душевное состояние. Для кого все же пляшет Антип в этой тесной избе? Для одной ли умиленной и растроганной Марфы? «Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами <...> Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась. — Хоть бы уж не выдрючивался, Господи!.. Ведь смотреть не на что, а туда же!» Дух праздничности, который вселился, как «мелкий бес», в Антипа, развеселил Марфу — это, конечно, и соучастие автора, который неизменно радуется мгновениям, когда герои «выдрючиваются», «чудесничают», «выпадают» из нормы будней. «Эпическое любование» — в целом сложное состояние для повествователя. И не все писатели к нему способны. * * * Рассказы «Классный водитель» (1963), «Коленчатые валы» (1962) и «Гринька Малюгин» (1963), имевшие продолжение в кинофильме «Живет такой парень», свидетельствовали о том, что Шукшин уже искал способы укрупнения (но не упрощения), усиления наглядности всей праздничной, шутейночудаковатой атмосферы жизни молодых героев. Сочетание в них будничности с небудничностью, с «праздничностью» (по принципу «примечай будни, а праздники сами придут») потому и объединило вокруг имени Шукшина самых явных антагонистов, что было очень непростым. Былые почитатели «положительного» героя, шагающего через «параллели и меридианы», покоряющего пространство и время, увидели, что Шукшин как бы спас положительного героя, в духе соцреализма сохранил «жизнеутверждающее начало, исторический оптимизм». Правда, они помалкивали по поводу источника этого оптимизма. Ведь весь подтекстовый, «затекстовый» душевный подъем возникал в их душах, в самом авторе благодаря какому-то расцвету чувства Родины, чувства Алтая: «И прекрасна моя родина Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Мне милее пашня, но не ровная, долина, а с увалами, с гривами, с откосами». Выпадение из среды, в которой герои рождались, осознавали себя, даже противостояние этой среде, родному очагу, но без разрыва с ним, не очень пугало, хотя и не всегда было легким, явно должно было превосходить уровень приключенческого озорства, баламутства, забавной непутевости. Силы разрыва с селом и силы притяжения к нему, влечение к городу и горечь разлуки с родителями, с корнями то уравновешивались, то рождали особую конфликтность. Выбирая место действия рассказов, Шукшин отдает предпочтение алтайской степи, с «отголосками» гор, тайги, с березовыми «колками» (гривами леса на холмах) перед однообразной равниной. Словно сама земля здесь «бунтует» против сглаживания, выравнивания, упрощения! И герои рассказов «Классный водитель» и «Коленчатые валы» шофер Пашка Холманский и Сеня Громов то и дело как бы создают «увалы», «провалы», «откосы» и «завихрения» в своей душе и жизни. Они словно понимают: свобода в человеке, смелость решений и поступков развиваются медленно, эти решения и поступки надо пришпорить, поторопить. Иначе вообще остановишься или пойдешь вспять. И потому у этих шоферов то и дело возникает комически выраженное стремление: «Я лично устроил бы небольшой забег в ширину» («Коленчатые валы»). Правда, часто этот «забег» выражается в добавлениях к обеду бутылки калгановой, в неожиданных выходках, в своеобразном позерстве. Особенно любопытен путь Пашки Холманского из рассказа «Классный водитель», чья жизнь — сплошной «забег в ширину», совершенно искажающий прямую линию. Иллюстрации к рассказам В.М. Шукшина Г.В. Калиновского (1929—2006). 1979 г. «Микроскоп» Рассказ написан в 1962 году, когда «шоферская тема» после публикации повести Г.Н. Владимова «Большая руда» (1961) доведена была до предела своего развития в так называемом «производственно-воспитательном варианте». Дальнейшее исследование проблемы воспитательного воздействия труда (скажем, в повестях В.А. Чивилихина «Про Клаву Иванову» (1964) и «Елки-моталки» (1965), в романе О.М. Куваева «Территория» (1975) неизбежно вырождалось в тему воспитательного «давления» коллектива («массы») на личность. И единственным спасением от засилья этой темы было вторжение в романы и повести о труде природы — сибирской тайги и рек у В.А. Чивилихина, тундры и тайги у О.М. Куваева, наконец, океана в романе «Три минуты молчания» (1969) Г.Н. Владимова. Шукшинские шоферы начали свою жизнь в иной атмосфере: они принципиально не поэтизировались за счет тех или иных экзотических или героических обстоятельств труда, а как бы погружались изначально в атмосферу игры, озорства, в полупроизводственную-полубытовую стихию, по-своему самодостаточную и саморазвивающуюся. Каждая их фраза питается духом игры. При этом возрастает роль эксцентрических выходок, авторской воли, весьма противоречивой погруженности в быт и одновременно отрешенности от него, раскованной речевой стихии. Эти герои не случайно работают водителями: они еще дома или в дороге к дому, но это уже — возвраты и отъезды. Их словно подхватывает само теченье жизни. Василий Шукшин вносит свое понимание (вместе с героями) — например, с героем рассказа «Беспалый» — в понятие «праздник». В этом рассказе герой вспоминает из всех подробностей ссоры, из образа обидевшей его, сбежавшей от него обманщицы, жены Клары только одну подробность праздника: ее прыжок через прясло. «Этакий огонь метнулся!» — говорил он. Иллюстрации к рассказам В.М. Шукшина Г.В. Калиновского (1929—2006). 1979 г. «Сельские жители» «Кипяток под сердцем», все виды «праздников», когда «кто-то поднял песню», когда «песня вышагнула из дома и не испортила задумчивый хороший вечер — поплыла в улицу», когда герой безуспешно пытается наладить хор, исполняющий «Вечерний звон», с выделением припева «бом-бом», как в тюремном хоре («Калина красная»), упомянутый огонь (т. е. рыжая копна волос Клары, убегающей через прясло) — все это возникает в виде «черновиков» в первом сборнике. Исследователи проницательно заметили, что появление таких «легких», играющих в серьезность «производственников» или скитальцев по духу в рассказах Шукшина, в первой серьезной пьесе А. Вампилова «Старший сын» (1967) и др. повлияло в 1968 году на трактовку образа Остапа Бендера в фильме «Золотой теленок». Куда-то исчез, как мы заметили, ненавистный стяжатель, алчный потрошитель стульев, в центре фильма «оказался человек, самозабвенно создающий вокруг себя «мир приключений»... Подчеркивалось не прохиндейство, а вдохновение, одаренность и артистизм, равные глубине заблуждений героя. Здесь искали не пошлые тещины драгоценности, как в «Двенадцати стульях», не деньги, а «умозрительный и идеальный миллион, придумать который не менее интересно, чем найти»2. Не лишено оснований и мнение о том, что под влиянием опубликованного в 1966—1967 годах романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в фильме «Золотой теленок» тройка спутников Бендера ведет себя с той же легкостью и развязностью, как и свита Воланда в Москве, а гротесковые, фантасмагорические мотивы стали все чаще нарушать «покой», каноны простой узнаваемости, внешнего правдоподобия (и в шукшинской прозе, и в кино). «Мир в отпечатке», в копии стал все чаще исчезать. Иллюстрации к рассказам В.М. Шукшина Г.В. Калиновского (1929—2006). 1979 г. «Одни» Да разве не нарушен этот канон правдоподобия в рассказе «Классный водитель»? Ведь мы еще не знаем героя, а слышим только несколько без конца повторяемых словечек и «наглых» оборотов («пирамидон», «ваша серость меня удивляет», «я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-то другого хахаля» и т. п.). Не знаем ничего, но неожиданно «на помощь» приходят, идущие от Шукшина, актера и режиссера, серии жестов, озорное лицедейство. От внешнего мы идем к внутреннему: «Зато Пашка с ходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился. Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом. Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше «местного населения» с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Будет когда-нибудь настроение — покажу кое-что. Умел когда-то». Конечно, эти амбиции, чуть-чуть подправленные по воле автора, заставляющего героя жить согласно какой-то выдумке, вызову, духу вечной игры («я интеллигентов одной левой делаю»; «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал»; «У меня сердце разрывается, как осколочная граната»; «Побеседуем, как жельтмены» и т. п.), трудно отделить от очень естественной жажды первенства, успеха. И когда после серии приключений на танцах, в библиотеке, где Пашка запрашивает Маркса, после ссоры в кино герой решает украсть Настю, увезти на своем грузовике и даже влезает ночью в окно ее спальни, к комедийному началу примешивается нечто серьезное, тревожное. Ведь в романе «Любавины», который Шукшин писал в это же время, его давний родич точно так же... украл, увел невесту! Да и мать Шукшина вышла замуж за отца, дерзко сбежав с ним! Настя поняла героя до конца и не рассмеялась над обещаниями: «Я могу легко стать Героем Социалистического Труда. Надо только сказать мне об этом», — а пожалела его, грустно и просто: «Натворил делов и еще философствует ходит. Он любит!..» Рассказ завершается... возвращением Пашки к самому себе, в накатанную колею амбициозных приключений. Узнав, что он разбил любовь Насти и ревнивого инженера («Я объясню этим московским фраерам, что такое любовь человеческая»), Пашка без усилий влез, как в свою кабину, и в роль свата. Правда, это примирение дорого ему стоило: «Он как-то сразу устал». Устал от привычки раздаривать себя. От жалости к этой девушке, жадно ухватившейся за инженера, не без оснований приревновавшего ее к Пашке; он устал от вечных побед обычного, привычного над «ненормальным», ярким, необычным, небудничным. В целом можно сказать, что уже в «Сельских жителях» Шукшин создал мозаичную трагикомичную картину деревенского мира, просветляющую сознание, но и тревожную даже в комических ситуациях. Он увидел души, живущие жаждой праздника, но то и дело срывающиеся в игру, в спектакль-перепляс, вроде того же Пашки в чужом клубе. Вечно в его новеллах могучий, энергичный старт, серия деяний, как в «Классном водителе», вечно за обычным шорником с хомутами и дегтем ощутим «музыкант» Антип. Но почти всегда в финале... замирание действия, незавершенность, предчувствие новых приключений, повторяющих уже описанные. По сути дела, он создает антиновеллы, цепочки «случаев», часто абсурдных, веря, что невероятности, причуды его «чудиков» все же истиннее, живее банального скучного хода событий. В.М. Шукшин и Л.Н. Федосеева-Шукшина с дочерьми Машей и Олей. Конец 60-х гг. Книга «Сельские жители» своеобразно «подключилась» к возникавшей в те же годы «деревенской» прозе. Конечно, в ней еще не прозвучала тема конца самобытной крестьянской цивилизации: это будет темой таких современников Шукшина, как выходец из рязанского села Б.А. Можаев (роман «Мужики и бабы») и уралец И.И. Акулов (роман «Касьян Остудный»). Еще очень далека для молодых шукшинских героев и тема превращения прошлого в «светлое прошлое». Это уже тема «Лада» В.И. Белова, где это прошлое, как писал В.А. Котельников, предстанет в «идеально «ладном» состоянии, в каком помнит его история и в каком видит его писатель». Шукшинское прошлое еще не знает таких границ, а праведность светлых душ не исключает греховных помыслов. Какая-то единая схема плутовского романа — с затаенным томлением по свободе, с комедийным легкомыслием в поступках и решениях героев — объединяет эти произведения. Мир еще не стал ни для кого ловушкой без малейшей щелочки для бегства, ухода и наоборот — для возвращения на родину. Образ того ломкого времени еще не устрашал Шукшина. Владимир Коробов в своей книге приводит зарисовку одного из характерных состояний актера и режиссера в период съемок фильма «Живет такой парень». Он предложил музыкальному редактору фильма своеобразную «сквозную музыкальную тему»: «Он напел: «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов». — Ну, что это за «тема» такая, Василий Макарович? Один текст чего стоит — пошлятина из пошлятины... — Да... Вот и прекрасно, вот и освободите ее от всякой шелухи и шушеры, приведите ее к первозданной чистоте. — Шукшин заметно разволновался. — К чистоте грязь всегда пристает, а песню, песню народ складывает»3. Сквозь дебри тогдашнего политиканства, смуты он искал путь к сердцевине, ядру народных мелодий, искал вне временных координат жизни. «Морозилка» застоя обошла его. Примечания1. Лихачев Д.С. Искусство и наука (Мысли) // Русская литература. 1992. № 3. 2. Гушанская Е.М. Александр Вампилов. Л., 1990. 3. Коробов В.И. Указ. соч.

|

| © 2008—2026 Василий Шукшин.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |