|

На правах рекламы: • https://saheco.su телескопические двери межкомнатные. Вся правда о раздвижных дверях. |

Главная / Публикации / В.А. Чалмаев. «В.М. Шукшин в жизни и творчестве»

Река с тремя руслами...Ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это — океан. В.М. Шукшин. Верую! (1970) ...Среди множества легенд (и сюжетов) о поступлении Шукшина в 1954 году во ВГИК — да еще на режиссерское отделение, в мастерскую М.И. Ромма! — трудно выделить нечто целиком достоверное. Эти сюжеты, «случаи», тщательно выделяемые по простодушию приметы «везения» и удачи, создают некое особое пространство его биографии, наполненное правдоподобной в мечтах фактурой и каким-то снисхождением к Шукшину-абитуриенту. Повезло «деревенщине», проник в элитную корпорацию, — таков итог многих сочинений! К тому же этот «деревенщина» еще и не оценил благодеяния судьбы, не отрешился на пороге в святилище (и после него) от «худших черт алтайского провинциала, привезенных с собой и сохраненных». Он приумножил якобы «природное бескультурье и ненависть провинциала ко всему на себя непохожему», добавив к ним от своих приемных отцов якобы «извращенный эгоизм интеллигента» (Ф. Горенштейн)1. И до конца жизни якобы не понял, что «духовности больше рядом с машиной, чем на задворках старой крестьянской усадьбы», что «сам былой язык начинает крошиться и рушиться при встрече с железными легированными понятиями современной технизированной деревни»2. В действительности — а эта реальность проглядывает сквозь немногие подлинные факты и достоверные подробности — Шукшин никому не кланялся, он ни в чем не изменял себе, на подлаживался под устав нового монастыря или псевдоинтеллигентского «конвоя». И слова того же Ф. Горенштейна об отцах московской интеллигенции, приютивших «непутевого алтайца», беспутного пророка, невероятно фальшивы. Шукшин сформировался в итоге внутренней интеграции, как река с тремя руслами, — сценарист, режиссер, актер (об этом речь далее) — всецело самостоятельно, в процессе поисков предельной самореализации. И эта интеграция разных влечений — к экрану, к письменному столу, к актерскому лицедейству — началась уже со вступительного экзамена. Что же помогло Шукшину уже в начале пути? Прежде всего первый помощник — попутный ветер... Он явно помогал и «провинциалу». Ведь Шукшин к 1954 году имел, — вовсе не запасаясь этим заранее, — на фоне московских десятиклассников-абитуриентов — целый ряд преимуществ: он пришел во ВГИК после службы на флоте, был кандидатом в члены КПСС, его происхождение было, как говорили в эти годы и что было редкостью для ВГИКа, предельно «рабоче-крестьянское»... Мало кто из поступавших во ВГИК в 1954 году москвичей мог понять, скажем, работу Шукшина-подростка «гусевым» на жнейке-жатке в 13 лет. «В жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых и, стало быть, машину (жнейку. — В.Ч.) — по срезу жнивья... Смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле... Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь — на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной...» Мистификации отрезка биографии, связанного с поступлением во ВГИК, подробности экзаменов очень напоминают позднейшие будущие похождения Ивана-дурака из сказки писателя «До третьих петухов», скитания среди сонма изящных чертей. Сам Шукшин позднее вспоминал: «Вышел к столу. Ромм о чем-то пошептался с Охлопковым, и тот говорит: «Ну, земляк, расскажи-ка, пожалуйста, как ведут себя сибиряки в сильный мороз». Я напрягся, представил себе холод и ежиться начал, уши трепать, ногами постукивать. А Охлопков говорит: «А еще?» Больше я, сколько ни старался, ничего не придумал. Тогда он мне намекнул про нос: «Когда морозно, ноздри слипаются, ну, и трешь нос-то, забыл». В других воспоминаниях акцент делается на имитации наивности, на лукавстве и притворстве Шукшина, почему-то упрямо игравшего роль «неотесанного» человека от земли, от сохи и лаптей, дремучего невежды, не читавшего слишком толстую книгу «Война и мир» Л.Н. Толстого. Какое-то слишком важное значение придают порой даже поношенной солдатской форме, в которой он явился в Москву. Странно, что даже такой вдумчивый исследователь, как Е. Вертлиб, всерьез говорит о приготовленной Шукшину институтской средой и принятой им «версии» поведения среди детей элиты и приблатненных, спланированных «гениев»: «...От студента Шукшина хотели демонстрации эдакого деревенского дурачка. И сельскому самородку в армейской одежке приходилось до поры до времени «плясать и плакать» за «справочку»-диплом. «Эх, справочка! — воскликнул Иван в шукшинской сказке «До третьих петухов». — Дорого же ты мне достаешься!»3 Еще чаще повторяется мысль о глубоко упрятанном, «зашифрованном» бойце, который не являлся на свет до поры до времени. К счастью, в архиве ВГИКа сохранилась — и была впервые наиболее полно опубликована биографом писателя, рано ушедшим из жизни В. Коробовым — работа будущего писателя и режиссера, которую он создал еще до встречи с М.И. Роммом, этюд на горячую для него во все времена тему. Она объясняет, почему Шукшин и ушел из жизни раньше всех писателей-«деревенщиков», и отведенные судьбой годы прожил труднее, мучительней: в кино вся атмосфера самоутверждения была для него куда «горячее и горше», чем в литературе. В этой письменной работе Шукшин не просто описал — это предполагала тема! — то, что делалось, осмыслялось, планировалось в коридорах ВГИКа. Важно его отношение к тому, о чем спорили, что утверждали в себе будущие прославленные кинодеятели, «киты», «спланированные» уже на первых курсах в лауреаты зарубежных кинофестивалей. Это резкое, не притворное отношение поражает, как и многое в его последующей публицистике, редкой самостоятельностью. Он писал в этой работе о том, как инородны для него эти «киты», будущие обработчики многих сознаний. Они и дышат-то лишь тем воздухом, который сами же напустили в коридоры, студии, «комиссии», «жюри», президиумы: «...Среди нас неминуемо выявляются так называемые киты — люди, у которых прямо на лбу написано, что он — будущий режиссер или актер... В общем гаме уже выявляются голоса, которые обещают в будущем приобрести только уверенный тон маэстро. Здесь, собственно, и намечаются киты. Человек с бесцветными глазами и прозрачным умом рассказывает, между прочим, о том, что Тамара Макарова замужем за Герасимовым, и добавляет, что это хорошо, что однажды он встретил где-то Гурзо (популярный актер. — В.Ч.) и даже, кажется, прикурил от его папиросы. И все это с видом беспечным, с видом, который говорит, что это еще — пустяки, а впереди будет хлеще. Почувствовав в нем ложную силу и авторитет, к нему быстро и откровенно подмазывается другой кит — человек от природы грубый, но нахватавшийся где-то «культурных верхушек». Он, не задумываясь, прямо сейчас уже стал бы режиссером, потому что «знает», как надо держать себя режиссеру. ...Дома мы пели «Калинушку», читали книжки, любили степь и даже не подозревали, что жизнь может быть такой сложной. В нас (т. е. неких деревенских туземцах, любящих степь. — В.Ч.) они здорово сомневались и не стеснялись говорить это нам в лицо» (выделено мной — В.Ч.). Этот давний этюд — в нем есть и элементы некоего манифеста, почвенной программы («любили степь», «пели «Калинушку») — к сожалению, и дал основания, на наш взгляд сомнительные, для оценок всего поведения Шукшина-студента, затем начинающего актера. Да он сплошной притворщик, виртуоз игры в «темного мужичка», ненавидевшего город, затаившего силу «простака»! Но какой же он притворщик, хитроумный простак, если... Он вступил в какие-то годы учебы во ВГИКе — не как активист, а просто как естественный, природный человек! — в конфликт с поборниками «узких брюк», с фрондерами, искавшими способ обратить на себя внимание! Утратив нарочито чувство юмора, он всерьез стал носить... сапоги. «Я рассуждал так: они копируют Запад, я «вернусь» назад, в Русь». Да и самое «дикое» — в иных воспоминаниях — «антизападное» выступление Шукшина — его осуждение студентки Л. Гурченко, впоследствии известной актрисы, «которая кривляется, подражая заморским дивам» (реально — аргентинской певице Лолите Торрес в популярном тогда фильме «Возраст любви». — В.Ч.). Какой открытый «хитрец»! Что это, как не наивная, открытая, чисто эмоциональная выходка? Да ведь и сапоги (в противовес узким брюкам), и осуждение совсем не кривляющейся Лолиты Торрес, и даже пылкие слова в защиту деревни («Там нет мещанства») — это набросок, эскиз, своеобразный... черновик «личности», еще стремительно формирующейся. «Как молоды мы были!..» Молоды были тогда все, кто учился в творческом семинаре М.И. Ромма, — Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Юлий Файт (сын известного актера, имевший, правда, уже собственную машину), Владимир Китайский, политэмигрантка из Греции Мария Бейку, Александр Гордон, Ирма Рауш (с 1957 г. — жена А. Тарковского), Александр Митта (он пришел в группу на втором курсе)... Через какое-то время к этой тусовке — чаще всего на квартире Юлия Файта! — примкнет и Владимир Высоцкий и... совсем на исходе 60-х годов молодой Никита Михалков. Их шумные столкновения, нередкие раздоры не просто несли в себе возможности для примирения, но были часто и опорой в движении, дерзаниях, вызовом на соревнование4. Так, во время учебной практики в Одессе Андрей Тарковский, Ирма Рауш и Василий Шукшин, познакомившись с известным уже режиссером Марленом Хуциевым (создателем фильма «Весна на Заречной улице», снятого совместно с Ф. Миронером, охватившего киноаудиторию в 30 млн зрителей), дружно переживали кинопробы Шукшина на роль Федора-старшего в новом фильме Хуциева «Два Федора». После исполнения этой роли — демобилизованного рядового, потерявшего всю родню и приютившего сироту, подранка войны Федора-младшего, — Шукшин стал сниматься чаще всего в ролях «человека из народа», восполняя актерской фактурой — даже походкой, жестами, интонацией характерного актера — «сценарно бледные, слабые фигуры». * * * Творческая компания — даже с элементами полубогемы, с застольями на съемках, в Доме кино и в киношном общежитии — все же учит важному — искать в самом себе новые жизненные силы, вдохновляться чужим открытием. Жизнь без соперничества и образцов для подражания может оказаться бесплодной. Драматичное пребывание Шукшина в вечно новой для него, непривычной среде, известное притяжение к ней и одновременно противостояние, защита достоинства, своего «я», продлятся до конца его жизни. Лишь в конце ее он, осознав величие М.А. Шолохова, обретя близкую себе среду в лице писателей-«деревенщиков», драматурга А. Вампилова и всей редакции журнала «Наш современник» (В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин, С. Викулов и др.), обретя серьезных заступников в сфере кино (С. Бондарчук), отчасти избавится от вечной настороженности, «раскуется». Но в начале пути Шукшин вынужден был искать опору в самом себе, в невольном освоении всех дорог, ведущих к полноте самореализации. И прежде всего — преодолевать сценарную бедность, нищету, стихию псевдокультуры. Как возникла река с тремя руслами? С неодинаковой «глубиной» в разные периоды и быстротой «течения» в стремнине? С моментами явной победы писателя над кинорежиссером и актером в начале и с полнейшим торжеством Шукшина-актера и над сценаристом, и над режиссером в «Калине красной»? Кинокритик Нея Зоркая, отметившая «спасительную» роль Шукшина-актера в бледных сценарно (т. е. писательски) персонажах, верно объяснила скромность его первых актерских успехов (и это при обилии проходных фильмов, в которых он еще студентом снимался, — от «Золотого эшелона», «Даурии», «Мишка, Серега и я» до «Журналиста» и «Трех дней Виктора Чернышева»): «Ни традиционное в кино амплуа «социального героя», ни «правильные» положительные роли Шукшину не удавались, даже если в фильмах присутствовала драма, скажем, любовная, но не было юмора и остроты»5. Ему, Актеру, нужны были какие-то иные сценарии, новое кинопространство! Тем более нужно было это пространство Шукшину-режиссеру. По тем временам — требования непомерно грандиозные для начинающего актера и режиссера без фильмов. «Я хотел сделать фильм о красоте чистого человеческого сердца, способного к добру... образованность, воспитанность, начитанность — это дела наживные. Но общество, где все добры друг к другу — это прекрасно», — скажет он после съемок фильма «Живет такой парень». На что опереться на первых порах в таком полете? Нея Зоркая фактически предсказала неизбежность создания Шукшиным своего «художественного пространства», вырастание Шукшина в «реку с тремя руслами» — сценарист, еще лучше писатель, режиссер, актер — их взаимодополнение, «взаимообменность» каждой фигуры с другими. Причем ни одно «русло» — ни писательское, ни режиссерское, ни актерское — не могло иметь слабую стремнину, «отставать» от других, пробуксовывать, терять исключительную напряженность. Ничто не могло быть полуфабрикатом, промежуточным этапом художественного мышления, «подсобным материалом». Глубоко ошибаются те кинокритики, которые видят в новеллистике писателя (одно из русел) лишь такой подсобный материал, заготовки сценариев. Этот порыв к самообеспечению был неизбежен для Шукшина: он, конечно, страшно отяжелил его крестную ношу... Сложное взаимопроникновение трех русел одной реки создает затем редкое творческое сверхнапряжение для Шукшина. Будет меняться состав новелл в фильмах, в рассказах все чаще текст от автора будет носить «ремарочный характер», вместо пейзажа — описание, эскиз настроения (остальное, мол, доделает кинокамера). Шукшин, к счастью, очень рано осознал: река с тремя руслами требует и рождает особое праздничное, игровое пространство (и время). В нем непременно должно присутствовать, как сейчас говорят, «карнавальное» начало с вспышками своеобразной «не-будничности», «воли», «бесконвойности», непременного шукшинского «чудизма». Шукшин в романе «Я пришел дать вам волю» походя описал характерный фрагмент всего «разинского» (и своего) пространства: «Казачье войско прогрянуло по главной улице города и растеклось теперь по переулкам... Кое-где в домах уже вскрикивал и смеялся Праздник» (выделено мной. — В.Ч.). В разном виде Праздник будет кричать и смеяться почти во всех шукшинских новеллах. Он, если угодно, везде «дразнит» читателя и пугает отчасти. Особенно в последней сказке-аллегории «До третьих петухов»... Мир будничный и антибудничный, страстно серьезный и «шутейный» смешиваются. И не одного юмора и остроты не хватало ему в чужих сценариях, в «правильных» героях из народа, а именно своего обновляющего мир «чудизма». Может быть, в этой антибудничности, в постоянном ощущении жизни как скрытого, чаще всего задавленного невзгодами Праздника, изуродованной, но не убитой воли и будет состоять главное очарование Шукшина? Такого не-будничного художественного пространства, с элементами игры, с тяготением к застольям (но вовсе не ради пьянства), с песнями, обилием бесед (вспомним только проводы Ивана Расторгуева в «Печках-лавочках» на курорт или встречу беглеца из тюрьмы Степки, когда мать протопила баню, а «отец сбегал в лавочку» и «начало разгораться неяркое веселье» в рассказе «Степка») не было в тогдашнем кинематографе. * * * Новый друг Шукшина В. Высоцкий в годы становления Василия Макаровича как самодостаточной творческой личности пел в одной из песен:

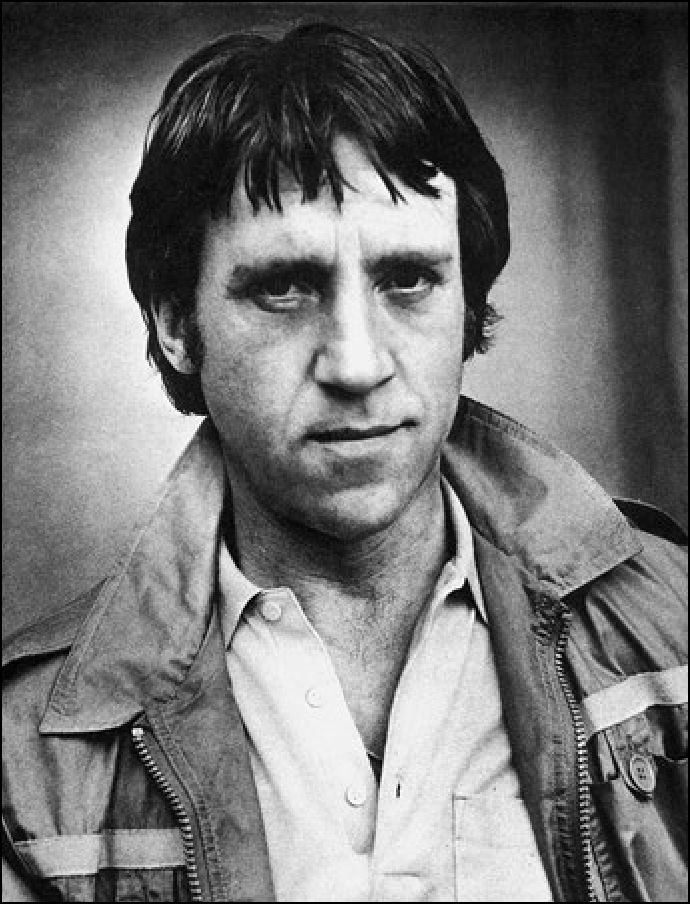

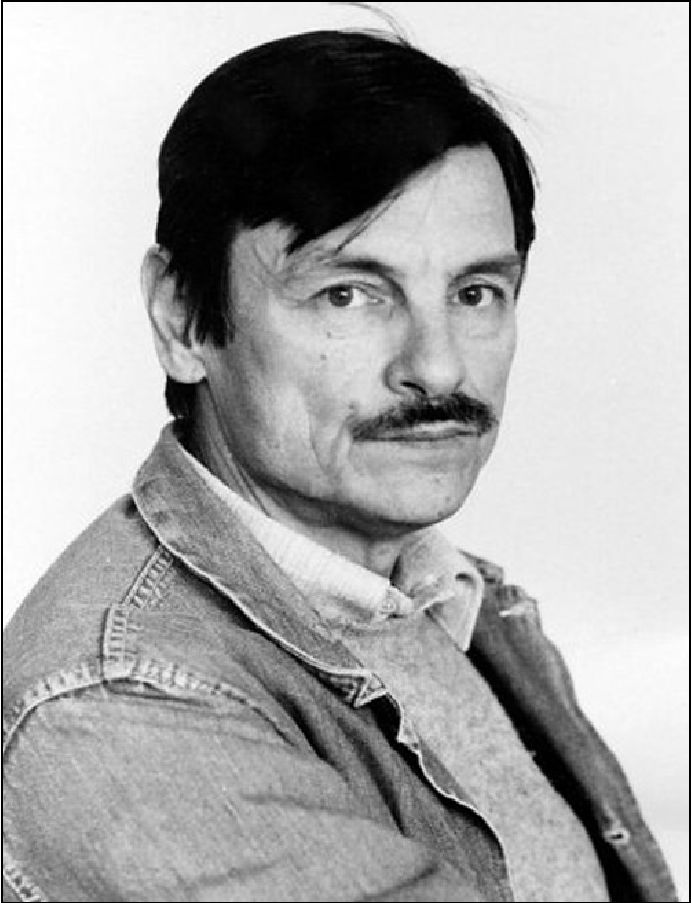

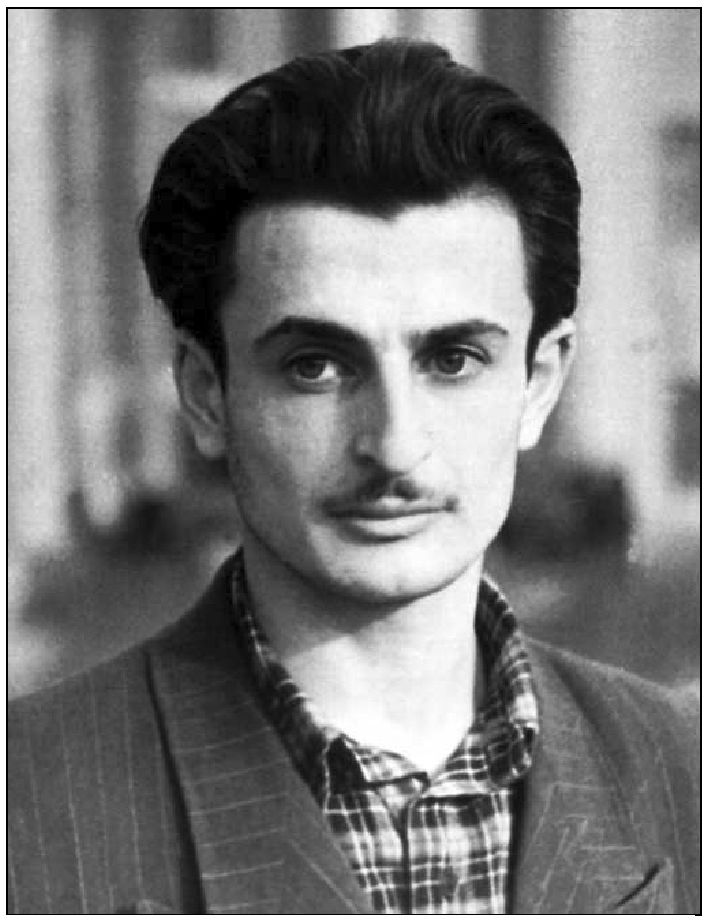

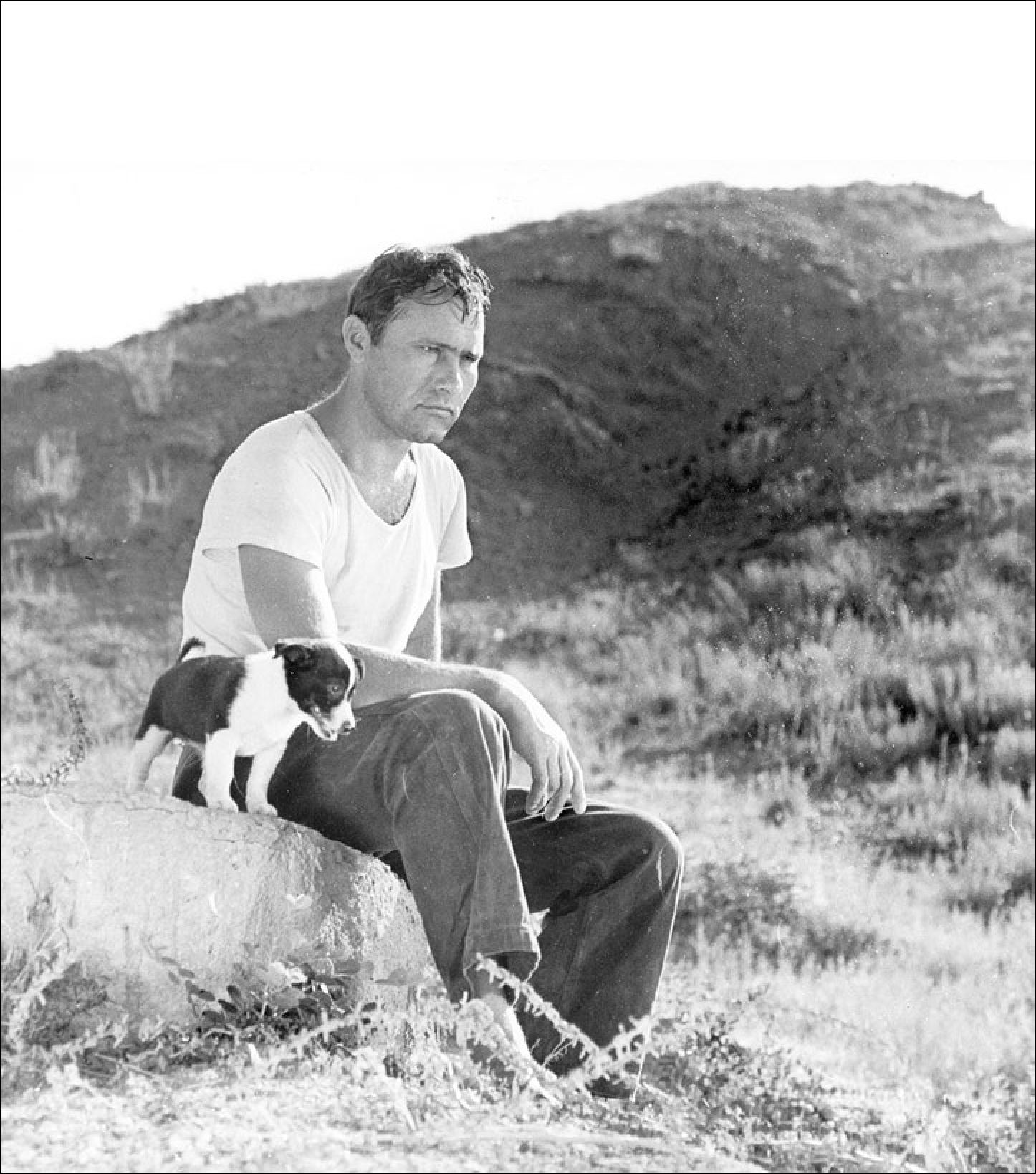

Шукшину тоже было мало воздуха. Сейчас можно сказать, что даже родная Сибирь в обширной части литературных первоисточников для шукшинского кино — романах, повестях, поэмах в конце 50-х — начала 60-х годов была тоже «туманом», обманчивым миражом. Еще не было Сибири В. Астафьева, В. Распутина даже в творчестве... самих этих писателей: так, В. Распутин в 50-е годы еще писал чисто комсомольские очерки о передовиках, о Сибири как стройплощадке, о «яростных стройотрядах»: «Костровые новых городов», «Край возле самого неба». А первый его очерк для «Комсомольской правды», переданный по телефону в Москву в 1965 году прямо с читинского совещания молодых писателей (с помощью писателя-москвича В. Чивилихина), носил откровенно бурно-пламенное название «Ветер ищет тебя». Даже В. Астафьев, затем, по сути дела, заново вписавший Сибирь (после романа 1933 г. «Угрюм-река» В. Шишкова) на литературную карту России прежде всего «Царь-рыбой» (1976) и «Последним поклоном» (1976), еще словно боялся трагических обострений в прозе о Сибири: он, живя еще в Чусовом, писал в эти годы роман о передовом колхозе «Тают снега» (1958) и мелодраматическую повесть с завлекательным, кассовым названием «Матери смотрят вслед» (1959). Все, кто не желал, подобно В. Шукшину, брать за основу сценариев романы-агитки о строительстве ГЭС, о шагающих экскаваторах в котловане и ЛЭП через тайгу вроде «Продолжения легенды» (1957) А. Кузнецова или «На диком бреге» (1962) Б. Полевого, испытывали явный сценарный голод. Случайно ли Шукшин, еще не закончив ВГИКа, сняв явно проходной дипломный фильм «Из Лебяжьего сообщают», успевая посмотреть, судя по письмам родным, все новинки тогдашнего кино — в том числе «Сорок первый» Г. Чухрая, «Летят журавли» М. Калатозова и др., снимаясь как актер в фильме «Два Федора» М. Хуциева и в явно кассовом фильме «Золотой эшелон» (этакий революционный детектив о спасении золота для диктатуры пролетариата), вдруг стал искать путей самореализации именно в прозе? В искусстве новеллы, причем специфической, не той, что определяется, как «осколок зеркала», отражающий локальную частность жизни, а новеллы, напоминающей «оптический фокус», собирающей большой мир? За исключением первой новеллы 1958 года «Двое на телеге» (опубликованной в журнале «Смена») все его новеллы тяготеют к цикличности, являются частями чего-то целого. Предваряя последующий анализ новелл книги «Сельские жители» (1963), отметим, что для Шукшина-рассказчика характерно тяготение к «русскому изводу» новеллы — без оголенности сюжетной конструкции, без авантюризма. Парадоксальности концовок соединяются с эпической широтой, свободным построением сюжета, часто со сказовой манерой повествования. Правда, все это не исключало игрового начала, сложного сочетания какого-то бессознательного прощания с бытом, с тяжеловесным предметным миром. Конечно, в этом сборнике игра еще не равна празднику, стихия смеха живет отдельно от лирических вдохновений... Но он предвещает и будущего «Генерала Малафейкина», и «Миль пардон, мадам!» (с россказнями Броньки Пупкова о покушении на Гитлера): в героях «Сельских жителей» уже вспыхивает хлестаковское желание не быть самими собой, стать другими, «отделиться» от себя, то, что Ю. Лотман определит как «желание... поменять первое и третье лицо местами, потому что сам он (Хлестаков. — В.Ч.) глубоко убежден в том, что подлинно интересен может быть только «он», а не «я»6. В.С. Высоцкий Кстати говоря, высокая степень остроты, глубины восприятия Шукшиным таких явлений, как «Москва—Петушки» (1967) Вен. Ерофеева и сложнейшая пьеса А. Вампилова «Утиная охота» (1967), — это показатель роста самосбережения писателя. В. Шукшин, вероятно, не только смеялся над знаменитым фантастическим началом поэмы Ерофеева: «Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышу про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля». Что за странная даже для скитальца Венички слепота? Почему брежневский Кремль принципиально ненаходим? Не означает ли он, Кремль, в главном своем смысле не место, а состояние его высоких обитателей, такое состояние, в котором герой не живет и жить не может? Едва ли Шукшин принимал у Ерофеева явно избыточную «формообразующую» роль выпивки, пьяного окосения и затмения души: не это было главным в талантливой поэме. Тем более «расширение» художественного пространства с помощью того же опьянения. Хотя как прием ломки связей с официозным миром, как выпадение из заорганизованной, омертвевшей до предела действительности, как переход в мир сновидческой реальности (как в шукшинской сказке «До третьих петухов») и этот прием был любопытен. Еще Маяковский сказал: «Лучше уж от водки умереть, чем от скуки». Но ведь игры с алкоголем, служение кабаку, роль Венички в поэме как непоследовательного «Христа с бутылкой кориандровой» — это опасное искажение русского сострадания, боли! Ведь дело может дойти до полного подчинения своего «я» всему, что связано с выпивкой, с этим источником «познания» мира. Еще более сложно и плодотворно было постижение Шукшиным «Утиной охоты» А. Вампилова. Оно отразилось и в пьесах, и в притчах «Энергичные люди», «Точка зрения», и в повести «А поутру они проснулись». А.В. Вампилов Друзья-сослуживцы и их близкие, которые окружают в «Утиной охоте» главного героя Зилова, все еще несущего в себе притягательную силу подлинности, — как бы ищут исчезнувшей в них самобытности, живого тока крови, ищут в заветной мечте Зилова об утиной весенней охоте. Одна из подруг Зилова, не до конца «картонного», многоопытная соблазнительница, продавщица Вера, правда, уже называет и их, и всех новичков, входящих в сферу этого сообщества, безликой кличкой — «Алики» (смесь имени, лица и безликости, интимности и стертости, стадности). Они, почти «новые русские», еще робко протестуют против этого обезличивания. Саяпин. Слушай, как это ты всех называешь? Вера. Как, Алик? Саяпин. Да вот Аликами. Все у тебя Алики. Это как понимать? Алкоголики, что ли? Зилов. Да она сама не знает. Саяпин. Может, твоя первая любовь — Алик? Вера. Угадал. Первая — алик. И вторая алик. И третья. Все алики! Может быть, эта «интимность» показная, а «детскость» имени — Алик, а не Альберт! — горькая ирония над былой доверчивостью и чистотой? И потому она столь же опустошенно иронизирует над новыми поклонниками, но в итоге все-таки остается верной откровенному в самонасмешках Зилову? И даже дар его — играючи «обращать живое в неживое» (свидетельством чего является и Вера, и отчасти уже жена Галина, и «псевдодруг» Саяпин) — еще не лишен для нее какого-то величия. Все вокруг него — уже фанера и штукатурка, все неподлинное. Зилов почти без перерыва, в одном и том же духе (искренне и страстно) говорит Галине о своей опустошенности: «Что со мной делается, я не знаю... Не знаю... Неужели у меня нет сердца? Я один, один, ничего у меня в жизни нет, кроме тебя. Помоги мне! Без тебя мне крышка». И тут же, не переводя дыхания, обещает внезапно появившейся Ирине: «Я повезу тебя на тот берег, хочешь?» Ирина. Да... (она, проникаясь его волнением, стоит перед дверью, не шелохнувшись). Зилов. Но учти, мы поднимемся рано, до рассвета. Ты увидишь, какой там туман — мы поплывем, как во сне, неизвестно куда. А когда подымется солнце? О! Это как в церкви и даже почище, чем в церкви. Разве не под воздействием драматургии Вампилова у Шукшина появились затем столь изощренные фантазеры, деревенские хлестаковы, сочинители загадочных биографий? Или такие странные шутники и затейники, как Аркаша Кебин по прозвищу «танцующий Шива» из одноименного рассказа? Он своим передразниванием, смехотворным изображением, набором комических телодвижений доводит до исступления простодушного плотника Ваньку Селезнева, но затем сам же жалеет его, избитого неким нездешним бригадиром, владеющим каким-то мерзким, недеревенским искусством драки. Этот «танцующий Шива», устроивший даровой спектакль в сельской чайной, в чем-то похож и на Глеба Капустина в рассказе «Срезал», с его набором словесных жестов и манипуляций... Да разве не воздействие Зилова и зиловщины с нарушением естественных взаимосвязей всего живого в мире, с обманчивостью в клятвах и заверениях породит впоследствии и странное видение Егора Прокудина, шагающего как бы по полю и «по жизни своей»: «И вдруг за ним — невесть откуда, один за одним — стали являться люди. Эти все его дружки, подружки, потертые, помятые, с бессловесным откровением в глазах. Все молчат. Молчит и Егор — шагает. А за ним толпа все прибывает. И долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и, не оглядываясь, с силой отмахнулся ото всех и сказал зло, сквозь зубы: — Ну, будет уж! Будет! Оглянулся. Ему навстречу шагает один только Губошлеп». В сюжеты рассказов и кинороманов Шукшина входит нечто иррациональное, демоническое, вампиловское. Вероятно, и другая пьеса А. Вампилова с ее удивительным сюжетом — явлением героя в чужом облике, в чужой роли — «Старший сын» (1967) — привлекала внимание Шукшина. Он явно стал интересоваться «миражными интригами», мотивами хлестаковского перевоплощения. Что такое в пьесе Вампилова дом старого, отставленного от оркестра музыканта Сарафанова? Никаких обновителей эпохи, считавших землетрясение лучшим видом преображения мира, никаких творческих личностей, твердящих, что «художник первородный всегда трибун», в нем нет. Но именно дом старого музыканта (он скрывает от детей, что играет не в филармонии, а в оркестре на похоронах!) — это прообраз мира, хрупкая модель устойчивости в покачнувшемся мироздании. Его надо укреплять возрождением любви к ближнему, памятью о былом, любовью детей к отцам и спасительной заботой «старшего сына» об инфантильных младших братьях. Драматург видел вечное в обыкновенном, текущем вне условных границ, делений, противопоставлений. И прав был Распутин, когда сказал о загадке Вампилова: «Отчего не хочется уходить из семьи Сарафанова, отчего чулимская чайная («Прошлым летом в Чулимске»), где разбиты, можно сказать, все сердца, каким-то чудом приносит утешение, почему жаль расставаться и с Зиловым («Утиная охота»), все сделавшим для того, чтобы от него в страхе бежать?.. Те люди, которых мы за редкую самосбереженность готовы принимать за юродивых... для Вампилова они — удерживающее начало жизни»7 (выделено мной — В.Ч.). А.А. Тарковский Это удерживающее начало жизни, спасающее даже на краю и в крайностях беды, будет искать и Шукшин. Кто запомнил этого сотворяющего себя Шукшина — и точно воссоздал — в особой стихии богемы, самодостаточной и саморазвивающейся, в московской художественной среде салонов? В той среде, где уже свершился, скажем, выход Булата Окуджавы на песню как слуховой катализатор, театрализующий его поэзию (в 1957 г. уже созданы были Б. Окуджавой песни о «полночном троллейбусе», об Арбате-отечестве, что течет, как река, о Ваньке Морозове и др.). Шукшин в разное время — с перерывами, порой не один, а с компанией (в нее входили и актер Ю. Файт, и А. Тарковский) — попадал и на «песни-спектакли» В. Высоцкого. Его, видимо, поражало не столько само по себе пение, сколько чрезвычайно сильное стремительное начало (всегда крик, да еще хриплый), новеллистическая динамика и сила сцепления друг с другом мотивов, поворотов сюжета. Правы те исследователи, которые находят задним числом у обоих художников «скрыто осуществленные пьесы» (в рассказах и песнях), «театральное начало», усиленное исполнителем (вспомните «Диалог у телевизора» Высоцкого или рассказ «Вянет, пропадает» Шукшина), и отчасти общую направленность их талантов — лирическую, трагическую и одновременно гротесково-сатирическую. «Автовнушение звуком» у Высоцкого и «программа воздействия» на читателя — всеми элементами новеллы и фильма — у Шукшина всегда крайне интенсивны. Есть, к счастью, один неожиданный мемуарист, во всем противоположный Шукшину! — удивительно наблюдательный и по-своему памятливый, сердечный. Белла Ахмадулина... Ее воспоминания, пожалуй, всего точнее в определении границ близости в общении с московской средой (и границ самосбережения) Шукшина. Эти границы были. То сокровенное, святое, то чисто шукшинское единство будничного и праздничного, бытового и необыденного, «Божьей искры» как таланта и радости жизни, бесконвойности как основы движения жизни писатель сохранял и в эти 60-е годы не в одиноком угрюмстве бирюка, не в состоянии самоизоляции. Он вечно искушал судьбу, вторгаясь туда, где ему всего труднее, даже мучительнее быть самим собой. М.М. Хуциев Что же вспоминала Белла Ахмадулина позднее, после недолгой дружбы с Шукшиным? Она создала трогательные воспоминания, очень точно передающие, по крайней мере, неловкость писателя (а за неловкостью стоял и скрытый мучительный протест!) среди взлелеянных легкой славой представителей московской элиты. В салонах, где многое святое для Шукшина подавалось лишь в ироническом свете, где варианты женского характера неумолимо сводились или к пресловутой общественнице «товарищу Парамоновой» из популярной песни А. Галича, «укрепляющей» семью через партбюро, или к вечно балдеющей у телевизора от игры клоунов или затейников Зине, тоже пишущей кляузу на мужа товарищу Сатюкову («Диалог у телевизора» Высоцкого), Шукшин «держал в лице неприступно загнанное выражение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя... изредка всверкивая неукрощенным вольным глазом, а вокруг его сапог расплывался грязный снег»8. Картина достаточно драматичная, и можно понять поэтессу, признающуюся, что она «имеет честь и несчастье писать воспоминания». В.М. Шукшин на родине Можно ли было обойтись без этих вторжений в мокрых сапогах в элитарные московские квартиры? И без того подарка в некоем салоне: «Вручили ему (Шукшину. — В.Ч.) сверток со вздором вещей: ну, костюм, туфли. Рубашки... Как не хотел! А все же я потом посмотрела ему вслед: он шел по Садовому кольцу, легкой подошвой принимая привет апрельского московского асфальта» (Б. Ахмадулина). Обойтись без этого разлива риторических луж? Ведь он, в сущности, давно жил иной грезой. Судя по письму сестре Наталье еще 1961 года, он, «всверкивавший неукрощенным вольным глазом», давно лелеял одну заветную мечту: «Мы все где-то ищем спасения. Твое спасение — в детях. Мое — в славе. Я ее, славу, упорно добиваюсь. Я добьюсь ее, если не умру раньше». Ключевое слово здесь, двукратно повторенное, отнесенное вначале к детям, — конечно, «спасение». Не карьера, не успех. А спасение. Без него любой успех сужает призвание человека, обедняет миссию художника, обкрадывает все автобиографическое пространство. Увы, этот процесс демонизации, закрепления за Шукшиным определенной, фальшивой роли, отсекающей его лужами риторики от культуры, «интеллектуальности», в те годы уже пошел. Сколь памятны одни сапоги! Дались же они и Ахмадулиной, и другим воспоминателям, как и пресловутое, явно преувеличенное пьянство, драки в общежитии ВГИКа — для той же демонизации, извращения и снижения образа Шукшина! Скорее всего, Шукшин с тем же «всверкиванием глаз» смотрел на это свое укрощение и упрощение, с презрением, даже если его свершал, устно или письменно, многоопытный писатель С.П. Залыгин. А ведь и он возводил кирзовые сапоги в некую «таинственную простоту (?), к которой художник умел свести нечто очень сложное (?)... Сапоги эти были свойственны, были и по ноге, и по душе»9. Художник-модернист из Санкт-Петербурга Михаил Шемякин, эмигрант, исходил в солдатских сапогах все художественные салоны Парижа, Нью-Йорка, Москвы, но никто так и не увидел в нем ни закоснелого солдафона, ни эксперта «по простому народу», деревенщину, враждебную городу. Наоборот, это как бы утончало, возвышало его, владельца галерей и вилл на американской земле. Примечания1. Цит. по: Белов В.И., Заболоцкий А.Д. Тяжесть креста: Шукшин в кадре и за кадром. М., 2002. 2. Так говорили В. Коваленко и А. Проханов в ходе «Дискуссии о деревенской прозе» (Литературная газета. 1979. 5 дек.). 3. Вертлиб Е.А. Указ. соч. 4. «Мы как раз поздравляли шукшинского однокурсника Андрея Тарковского, который только-только вернулся с Венецианского кинофестиваля, где получил приз за «Иваново детство». Среди довольно веселого застолья Шукшин сидел молча, играя желваками скул. И вдруг говорит: «Ребята, а ведь я вас всех обойду!» Андрей опешил, но быстро нашелся: «Вась, да зачем тебе нас обходить? Мы тебя любим! Расступимся и пропустим — иди ради Бога!» — «Нет, — сказал Шукшин, погрозив кулаком. — Вы сопротивляйтесь. Я не люблю, когда мне зажигают зеленый свет» (из воспоминаний режиссера Юрия Григорьева // Наш современник. 2005. № 6. С. 261). 5. О Шукшине. М., 1979. 6. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. М., 1988. 7. Распутин В.Г. С места вечного хранения // Вампилов А.В. Избранное. М., 1999. 8. Ахмадулина Б.А. Не забыть // О Шукшине. М., 1979. 9. Залыгин С.П. Герой в кирзовых сапогах // Шукшин В.М. Избранные произведения: В 2 т. М., 1975.

|

| © 2008—2025 Василий Шукшин.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |