|

На правах рекламы: |

Главная / Публикации / В.А. Чалмаев. «В.М. Шукшин в жизни и творчестве»

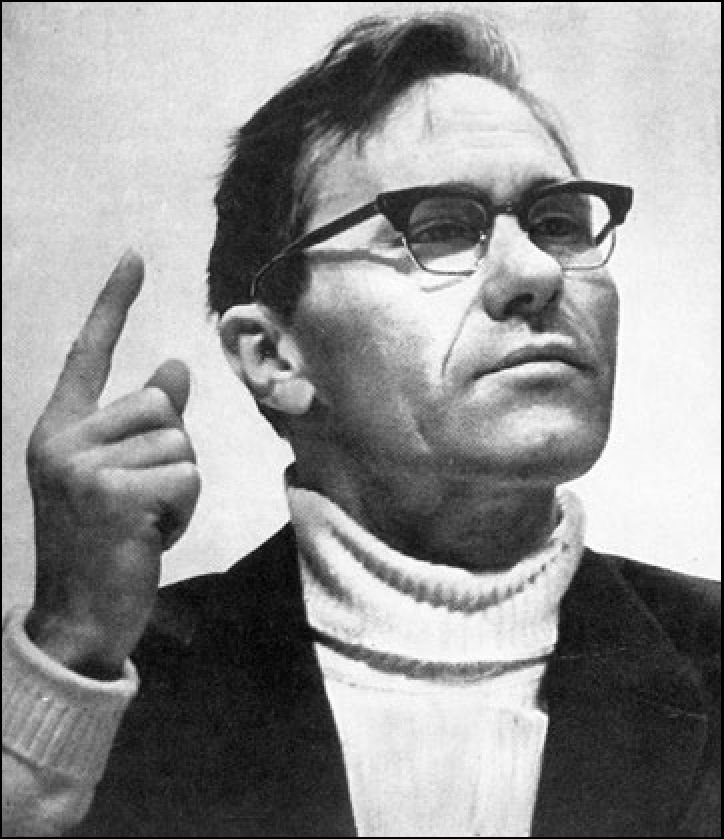

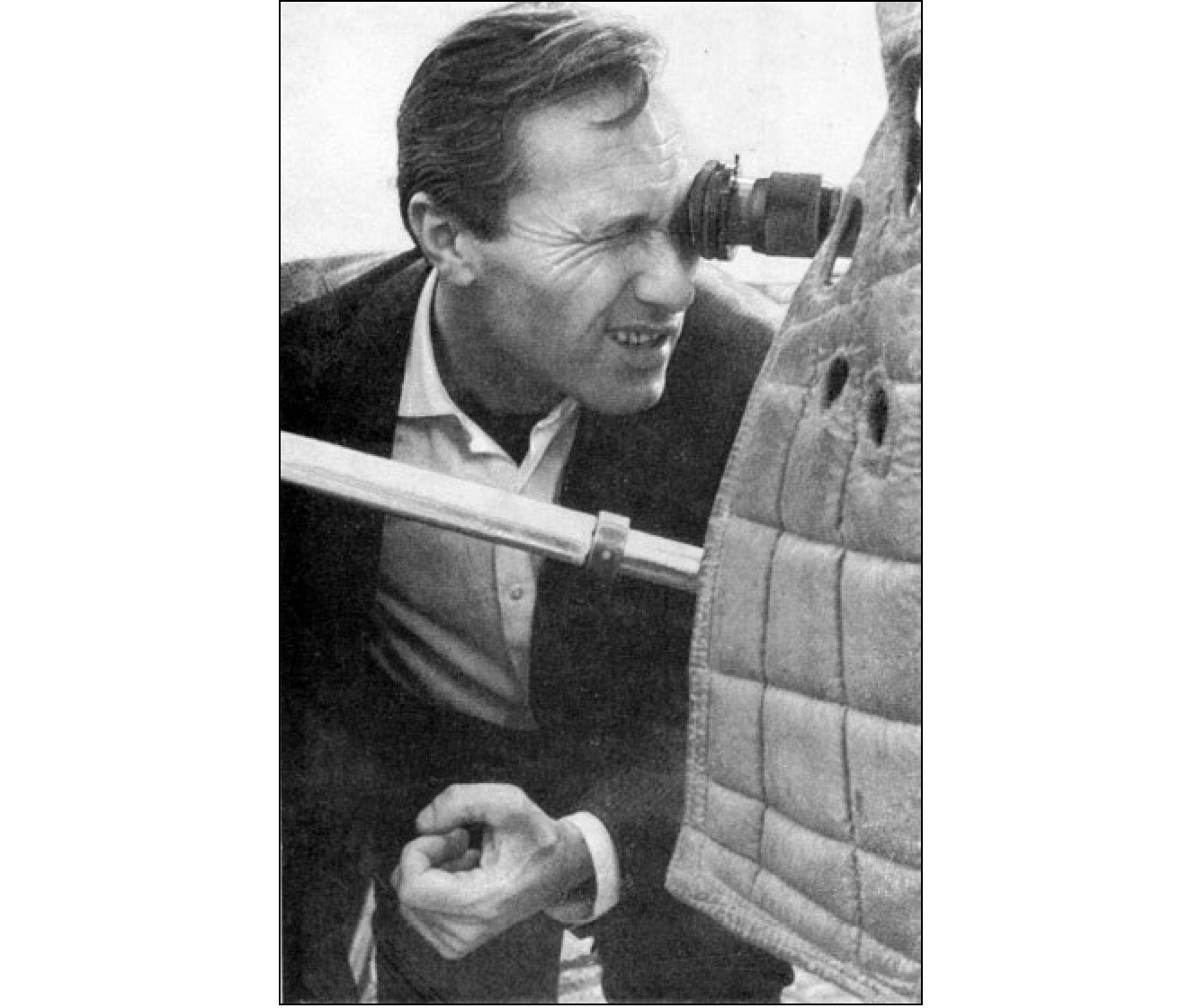

Калина вызрелаРассказы «Обида», «Кляуза», киноповесть «Калина красная»Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания, — не отдавай всего этого ни за понюх табака. В.М. Шукшин. Нравственность есть Правда Шукшин-прозаик долгое время, вплоть до появления киноповести «Калина красная» (1974), все же опережал в известном смысле Шукшина-кинорежиссера. Сборник «Сельские жители» вышел в 1963 году, а первый настоящий шукшинский фильм по мотивам отдельных рассказов «Живет такой парень» появился в 1964 году. Второй фильм «Ваш сын и брат» (1965) и третий «Странные люди» (1969) тоже следовали за очередными новеллами и опирались на них. Но понятия «шукшинское пространство», «шукшинский герой», «репертуар идей», «шукшинские ситуации» утверждались на основании, скорее всего, именно фильмов. Кто же мог не запомнить ситуацию в фильме «Печки-лавочки», когда мнимый конструктор, вор, дарит в купе жене Ивана, Нюре, едущей на курорт, краденую кофту, а потом Иван заталкивает эту кофту, «улику», в вагонный унитаз? Иван освобождал себя от подозрений, но эта ситуация рождает смех, освобождающий и зрителя... Такое освобождающее воздействие порождает и неловкая ситуация с двумя рублями для проводника, когда, чтобы достать спрятанные в чулочке деньги, Нюра просит мужа загородить ее. Мастер «стихийных вывертов», сюжетов-анекдотов, любитель постоять «на краю» и «разогнать» сюжет вплоть до трагической концовки в судьбе иного баламута («Сураз», «Жена мужа в Париж провожала», «Беспалый» и др.), изумить читателя пробуксовкой мысли о Руси-тройке, везущей Чичикова, и т. п. — Шукшин явно «ошарашил» критику. Она пыталась безуспешно найти какие-то традиции, «ввести этот противоречивый материал в русло социальных и литературных законов»1. В.М. Шукшин на съемках фильма «Печки-лавочки». 1972 г. Уже в первом фильме «Живет такой парень» Шукшин ориентировался на какой-то свой, совершенно необычный тип веселой, озорной, «шутейной» героичности, не ждущей похвал. И даже, пожалуй, не героичности, а какого-то очень естественного сочетания в «парне» мужества, храбрости, самопожертвования и, конечно, доброты, «праздничности» душевной. При оценке фильма надо помнить, что все эти годы Шукшин писал и роман об истории своего рода «Любавины», а ведь Пашка — тоже из этого рода, человек того же корня, для которого слово «родина» — не пустой звук. «Мое ли это — моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается горько и трудно», — сказал позднее Шукшин («Нравственность есть Правда»). В фильме это душевное состояние — важное и для прозы — выражается тем, что действие разворачивается на фоне свирепой Катуни, созданной природой, громадами величавых гор. По сути дела, Шукшин нес в своей памяти многое из прошлого — и историю великого переселения своего рода из села Шукши на Волге в Сибирь, и трагедию междоусобной войны в годы коллективизации, войны разных землячеств. Где же тут место стандартному оптимизму? А его призывали к тому, чтобы он усилил «окультуривание» своих сельских шоферов, подчеркнул их благодарность тому обществу, в котором живут. * * * На пути к «Калине красной» Шукшин испытал и немало разочарований в поведении идеализированных так называемых «народных масс». Он предугадал то, что один из писателей назвал «произрастанием толпы» (И. Уханов). Вера в спасительную силу родной истории, народа, даже русского языка в Шукшине, конечно, не поколебалась. Это чувство — некий сложный концентрат впечатлений жизни, ее радостей и бед. Он словно «добавляется» в сознание, как противоядие против безликости, стандартизации, усредненности, «толпообразности» существования. Однако он увидел, что и толпа, «полуфабрикат» народа, подгоняет людей под стандарт посредственности, способствует духовному обнищанию. Не случайно «деревенскую» прозу в наши дни называют порой по-иному: «литература духовно-нравственного сопротивления» всему бездуховному и беспамятному, коверканью русского языка, «революции низких смыслов» (К. Кокшенева) в произрастающей толпе. В ней, толпе, нельзя выделяться умом, глубиной эмоций, добротой. В ней человек почти сразу становится хуже, чем бывает в семье, в одиночестве. Ведь так просто — не сопротивляться упрощению, навязанной «простоте», стандарту, похожести на всех. * * * Два драматичнейших рассказа последних лет шукшинской жизни «Обида» (1971) и «Кляуза» (1974) составляют предысторию киноповести «Калина красная». В рассказе «Обида» герой Сашка Ермолаев наталкивается в магазине, в очереди на какое-то массовое и безликое зло. Оно, это зло, при всей мелочности повода — Сашку приняли за пьяницу, дебошира, обидели его при ребенке! — в сознании героя ставит под вопрос сам смысл жизни. Его обида — не только в том, что его приняли за другого, приписали ему, бывшему все эти дни на работе, пьяный дебош... Конечно, нелегко выносить собственное бессилие, когда твое оправдание и кляузу продавщицы Розы обсуждают как-то «независимо» от тебя самого. «— Роза, что тут такое? — негромко спросила завотделом. Роза тоже негромко — так говорят врачи между собой при больном — о больном же, еще на суде так говорят и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит. Роза негромко пояснила: — Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила, — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..» Но, может быть, это возмущение Сашки не имело бы последствий. Махнул бы рукой на все, стер плевок с лица. Но без вины виноватого героя, которого затрясло от этого «обсуждения» его (при нем же!), который еще простил бы весь этот «говорок» продавщиц, ни разу не посмотревших на него, не нуждавшихся в истине, возмутило иное: сочувствие очереди к этим власть имущим по линии прилавка. Вот это бурное «сочувствие», угодничество, причем изощренное, с полным сознанием своей безнаказанности в данный момент, он и пытается затем объяснить себе. Кадр из фильма «Печки-лавочки». 1972 г. «С какой стати он (активист из очереди. — В.Ч.) выскочил таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить продавцу, чиновнику, хамоватому начальству?! Угодить во что бы то ни стало! Ведь сами расплодили хамов, сами! Никто же нам их не завез, не забросил на парашютах. Сами! Пора же им и укорот сделать». Сашка понимает, что объясниться с очередью, во всем поддерживающей оскорбительную манеру продавщицы, невозможно («эту стенку из людей ему не пройти»). И все же он с надеждой обращается к самому агрессивному из подхалимов. Он не может отрешиться от вопроса: «Что такое творится с людьми?» Ему жаль дочку, которая вдруг смолкла, как бы осознав, что с людьми творится что-то плохое. Его не утешает и объяснение жены: «Нахамили, и все. Что — редкость диковинная?» Он еще ищет нечто человечное в активисте-угоднике, идет в квартиру этого подхалима, некоего Чукалова. Но тот уже словно ждет повода для «скорой, радостно-скорой расправы», для того чтобы вместе с сыном утвердить себя в заведомом превосходстве. Сброшенный с лестницы Сашка ощущает себя будто выпавшим из вихря, понимает, что оставить это без отмщения — понятного им ответного удара молотком — нельзя: «Вот довозмущался! Теперь бегай — унимай душу!» В рассказе «Кляуза» проблема «произрастания толпы», ее воздействия на души, беззащитности перед ней любых идеалистов, ненадежности молитв и вздохов, потребовала от Шукшина совершенно неожиданного для него выхода из-за кулис, отказа от подставного героя, громкой манифестации. Видимо, 70-е годы — эпоха застоя — уже накапливали такое множество эпизодов «расчеловечивания», что прежний персонажный ряд, даже ряд героев «деревенской» прозы, оказывался недостаточным. Некому в среде «чудиков» было спросить: «Что с нами происходит?», некому было посрамить, «срезать» демагогов разных мастей, твердивших о полном благополучии в настоящем и грядущем. По сути дела, происходила утрата внутренней устремленности в будущее, утрата веры в лучшее. Во многих возникало чувство жизни на обочине («маргинальности»), разрешавшееся дурацкими выходками мелких и крупных «начальников», выходом на свет воровских инстинктов. В рассказе «Кляуза» воссоздана подлинная ситуация из жизни Шукшина, лежавшего в больнице и оскорбленного, казалось бы, человеком из народа, — вахтершей. Надо сказать, что последний год жизни Шукшина был крайне сложным и опасным из-за явной изношенности организма, сверхусталости. «Он был высохший, худой. Не человек, а его тень... Глаза красные, с неестественным блеском — верный признак бессонных ночей; за сутки он выпивал банку растворимого кофе»2, — вспоминал кинорежиссер Г.А. Панфилов. И к человеку в таком состоянии не были допущены — даже после получения пропусков — два друга, вологодские писатели В. Белов и В. Каратаев. Женщина-вахтер в больнице общалась с ними «резкими, цинковыми словцами», грозила («вылетишь отсюдова!») и в итоге не пустила в палату друзей-писателей. «Что с нами происходит?» — звучит в рассказе вопрос. Примечательно, что писатель подчеркнул, обращаясь затем с «кляузой», с «трепаческим заявлением» к главврачу, что лицо вахтерши ему не запомнилось: «не хотелось смотреть в это лицо, неловко как-то было смотреть, стыдно»... Это безликое, безграничное уже зло, хамство, агрессивное равнодушие, упоение малой властью, правом унизить и не нужно было персонализировать. В.М. Шукшин читает пьесу «Энергичные люди» в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького. 1974 г. Как, однако, ожесточились, одичали люди, имеющие даже малую долю власти! Шукшин, вероятно, мог вспомнить свой же ранний рассказ «Ноль-ноль целых», где измученный бюрократом-кадровиком шофер Колька Скалкин, не выдержав нудного «бюрократства», унылого тона беседы в конторе, нашел шутейный вид «протеста»: «Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось... Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек». В 1973 году, когда писалась «Кляуза», и даже ранее, в момент создания «Обиды», эмоции и раздумья писателя был куда более печальными. Его не покидала тревога, что время относительной свободы для него, полоса весомых награждений, успехов на кинофестивалях может кончиться, он станет подконтрольным, «конвойным». Он убедился, может быть, не окончательно — создавая «Калину красную», замышляя киноэпопею о Разине, — что не совсем безнадежна мечта и в кино создать явление, подобное русской «деревенской» прозе: ведь уже говорили после ряда республиканских фильмов о «грузинском», «литовском», «украинском» кино. На глазах Шукшина, с немалым трудом и с ощущением великой опасности (из какой «тучи» мог грянуть гром — невозможно было предугадать!) создававшего и продвигавшего «Калину красную», разыгралась нелепая, абсурднейшая драма борьбы власти со сценарием и фильмом «Агония» (конец 60-х — начало 1985 г.) Э.Г. Климова (сценарий С.Л. Лунгина и И.И. Нусинова) о знаменитом царедворце, «святом черте» Григории Распутине, о взрывном моменте истории, агонии русской монархии в 1916—1917 годах. Казалось бы, какие «тучи», какой «гром» мог вызвать и материал, и сам сюжет фильма о грязном распаде былых верхов империи («распутинщине»), о неизбежности революции? Ведь после всех уродств, внесенных в многократно перекроенный сценарий и фильм Э. Климова, без особых мучений явится на свет и будет спокойно воспринят читателем роман В. Пикуля «У последней черты» (1979). Ведь он о том же времени, о «святом старце» у трона. Упреки в адрес В. Пикуля, заключающиеся в том, что он видит «не историю, а исторический анекдот» (Я.А. Гордин), что он подменил «классовую борьбу идеей саморазложения (!) самодержавия» (И. Пушкарева), будут носить, скорее всего, дежурный, «щипковый» характер. Не совсем просто складывалась судьба даже некоторых новелл и фильмов Шукшина. Обилие самообъяснений, иногда вынужденных, компромиссных («какой же я враг городу?»), ответов на вопросы типа «А сами вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?», необходимость выслушивать бдительные конвойные суждения, например, о том, что в сценарии «Калины красной» не было эпизода горестных мук Егора, катающегося по траве после посещения дома матери, а вот в фильме такой эпизод есть («фильм вышел из-под режиссерского контроля», говорил назидательно критик В. Баранов) — все это свидетельствовало о нарастающей настороженности, опасениях относительно Шукшина-писателя, режиссера, даже актера. * * * И киноповесть «Калина красная», и фильм с тем же названием переносят читателя (и зрителя) Шукшина в особое время — время нетерпения, какого-то яростного спешного узнавания героем себя самого, последней схватки с судьбой. Перед нами проходит панорама жизни героя с чередой попыток сотворения судьбы. Насыщенность этой жизни событиями позволяет герою сказать о себе: «Живу, ей-богу, на бегу...» И не одна тоска по родине создает в привычном шукшинском пространстве (будничном и праздничном, радостном и горестном) явную спешность в попытках героя разрешить многие вопросы человеческого бытия. «Воля и весна!» — это жизнеощущение, перебиваемое дважды напоминаниями о смерти (вначале в «малине» Люсьен вколачивала каблучками в гроб свою «калеку-жизнь», затем молодые уголовники с тревогой смотрели на танец Егора, «как будто тут заколачивалась в гроб некая отвратительная часть их жизни»), — создает в герое, во всей атмосфере киноповести невероятную плотность событий, переживаний. Даже — перемещений героя. Едва выйдя из тюрьмы, он садится... в такси, чтобы добраться до «своих», успевая за недолгое время пути прочесть шоферу стихотворение Есенина. Оно полно предчувствий гибели. «...Упаду и зароюсь в снегу...» Это предсказание своей судьбы осуществляется человеком, возбужденным от предвкушения последующей «встречи» с березками. Шукшин не ищет контраста, весь грядущий мрак раздвоенности, «гамлетизма» Егора, его метаний между Любой и шайкой Губошлепа как бы случайно, вдруг натыкается на мир абсолютной чистоты, света. Здесь важно отметить такую деталь: само существование березовых рощиц («колков») на Алтае символизирует жестокий закон жизни — березки первыми заселяют долинки, впадины, они «приглашают» на подселение одну елку, другую, а затем вытесняются этими темно-зелеными «гостями», вымирают. Иногда это равновесие белизны и темной зелени игл колеблется долго, создавая непривычную окраску осеннего леса. В первый раз по дороге из тюрьмы Егор просит шофера остановиться у стайки березок. «И такой это был чистый, белый мир на черной еще земле, такое свечение!» Второй раз Егор, отказавшись быть персональным шофером, не захотев «загрязниться» угодничеством, опять подходит к стайке березок и даже снимает с себя галстук, надевает одной — «особенно белой и стройной». В третий (и предпоследний) раз он подходит к березкам возле пашни в предвкушении новой судьбы. Он в нее еще не очень верит, вернее, совсем не верит. И трудно понять, ищет ли он опоры «в березках», в их белизне, или прощается с ними, кается перед ними: «— Ох вы мои хорошие! И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Хоть бы крикнули, позвали, — нет, нарядились и стоят. Ну, уж вижу теперь, вижу — красивые...» Какого крика или зова он ждет? Нельзя, конечно, во всех трех случаях видеть прямое воздействие Родины, земли, почвы на измученное, смятенное сознание (даже на чувство обреченности и горя!). После первой «беседы» с березками Егор вернулся в свое «время нетерпения» с явно раздвоенным чувством: «Все теперь было понятно. Нужен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно». Вероятнее всего, этот выход — в приезде к Любе. В.М. Шукшин во время съемок Во второй раз он только отметил — на блатном жаргоне — их свободу и незащищенность. «Ка-кие фраера!» — сказал он. Но самая сложная и трудная «беседа» — одна из загадок киноповести! — состоялась при третьей «встрече»: «...он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку. Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по-иному щемило сердце — и дорого, и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно было остановить свой постоянный бег на земле, Егор не понимал, как это будет — что он остановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверное, короткая пора». И хотя он тут же клеймит себя за неуменье жить, радоваться, но грусть прощания с березками полна всегдашней шукшинской иронии. «А то простоишь с вами и ударником труда не станешь... Вам-то что, вам все равно, а мне надо в ударники выходить». Пожалуй, здесь звучит мотив безнадежности, жалости к собственной судьбе и к судьбе поверившей в него Любы. «Ударник» в те годы существовал с добавлением — «коммунистического труда...». Кадр из фильма «Калина красная» Последняя встреча смертельно раненного Егора с березками — это уже гибель, обрыв бега, прощание со всеми надеждами, с близкими людьми. Егор еще зовет Любу, выискивая ее невидящими глазами где-то в небе. Но досказывает главный смысл роковой беды, великой неудачи, судьбы человеческой и, пожалуй, всей раскрестьяненной деревни потрясенный автор: «И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома. Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное». Можно, конечно, увидеть — и это будет частично оправданно! — в теме березок, устремлений героя к ним — тему видений из «Утиной охоты», эпизод просветления в лирическом самоосознании Зилова, героя А. Вампилова. Ведь и Зилов, и Прокудин несут в себе могучее исповедальное начало, спорят с людьми, для которых нет ничего святого, с безликими «аликами». У обоих — и рассвет в тайге перед «утиной охотой» с тишиной, с туманом, в котором «плывешь, как во сне», и березки с их безмолвием, белизной — это именно «не свобода, но воля, степь, двенадцатый век» (Л. Толстой «Живой труп»). Может быть, шукшинская киноповесть вобрала в себя и какие-то искания Вен. Ерофеева из поэмы «Москва — Петушки» с обетованной, миражной страной «Петушки»? Ведь вся «тронная речь» Егора Прокудина на псевдопразднике — это какой-то отголосок сумбурных рассуждений Венички. Но сходство с Зиловым из «Утиной охоты» и Веничкой из поэмы Ерофеева, тоже отстаивающим свободу, сразу же кончается, когда автор «Калины...» произносит памятные слова «и лежал он, русский крестьянин...». На съемках фильма «Калина красная». 1973 г. Откуда явилась эта возвышенная, но правомерная фраза? Почему сразу отлетели от Егора и его удалые самохарактеристики вроде той, что он произносит в чайной: «Никем больше не могу быть на этой земле — только вором»? И блатной вариант его имени «Жоржик»? И хвастовство о том, что и он «ларек может подломить»? Как будто отодвинут в сторону, «прощен» даже тот эпизод, когда Егор спасает разбегающееся от облавы жулье и своего будущего убийцу Губошлепа, философа воровской чести, отвлекая окруживших квартал милиционеров. «Егор бежал с каким-то азартом, молодо. Бежал, да еще и приговаривал себе, подпевал. Увидел просвет, кинулся туда, полез через какие-то трубы и победно спел. Он затеял какую-то опасную игру...» Тут нет еще никакого «крестьянина»... Есть скрытый, мстительный диалог вора и природного человека. Вообще печальный итог, неожиданный для всей «деревенской» прозы тех лет — «и лежал он, русский крестьянин, в родной степи», вблизи от дома и окропленных его кровью березок, — уже крестьянин, но еще и вор, и загнанный «волк», обреченный на последний смертельный прыжок — это редчайшее, исключительное явление во всей русской художественной культуре XX века. О чем тут, казалось бы, так возвышенно вздыхать? Кадр из фильма «Калина красная» Егор Прокудин во всем как бы сам виноват, он жертва разборки в клане, «малине». Почему он после тюрьмы пошел не к Любе и ее родным, а в воровскую «малину»? Зачем он горделиво говорит, что истинную волю он способен узнать только в воровской стихии? Зачем «выручает» свою шайку во время облавы? Не затянут ли процесс его самоочищения, его вызов банде? Или мы просто не знаем меры его вины, былой греховности? Потеря дома, матери, скитания с взрослой бандой — не зря герою снятся ларьки и чемоданы! — видимо, создали такую степень раскрестьянивания, отрыва от земли, что Егор — везде «свой» и везде «чужой»: он способен играть множество ролей, но все это заемный опыт, чужие чувствования и слова. К примеру, он и обманывает Любу (с темой военкомата), изумляя даже такого тертого прохиндея, как официант Михалыч. Этот Михалыч, собирающий «народ для разврата», беззвучно и показушно хохочет, когда слышит, как искусно лжет Егор неведомой Любаше: «Я в военкомате! Никак не могу на учет стать! Поздно? Придется даже ночевать, наверно». «Ну, дает! — прошептал в притворном восхищении Михалыч. — Волнуюсь, говорит!» И опять засмеялся. Бессовестно он как-то смеялся: сипел, оскалив фиксатые зубы». Конечно, этот оскал и это «бессовестно» унижают Егора: его задевает это «понимание» Михалыча. Официант, правда, чувствует предел свойскости, близости к Егору: герой свой ему, пока сочиняет биографию богатого «северянина», пока готов «взлохматить деньги». Но он же вдруг столь же внезапно перестает быть своим, когда в той же телефонной, лживой беседе с Любой начинает говорить «так искренне, так душевно, что Михалыч даже перестал изображать смех». В.М. Шукшин и Л.Н. Федосеева-Шукшина И вновь уж непонятны ни Михалычу, ни «народу, собранному для разврата» слова Егора: «Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит (а это и случилось с Любой. — В.Ч.), я... не знаю, мне будет тяжело и грустно». Так кто же он? Какие вихри пронеслись над судьбой Егора, так исковеркав его, что он боится за тех, кто его жалеет и любит? Не унесет ли этот новый вихрь и их? В положении официанта Михалыча, теряющегося перед явной двойственностью героя, перед его затеей с псевдопраздником, перед очередным вызовом такси «до Ясного», до деревни Любы, оказалась, к сожалению, и кинокритика тех лет. Так, театральный критик К. Рудницкий, с одной стороны, находит в действии фильма «процесс «врастания» Егора Прокудина в семью любимой женщины», «врастание в простой и здоровый быт села», видит «его возвращение к самому себе, к собственной доподлинности», но с другой, признает, что налет банды нравственных уродов, воров в законе, не желающих его моральной победы («нам конец, а он будет землю копать?»), тоже неизбежен, предопределен вместе с трагедией убийства в березовой роще. «Мы ведь предчувствовали катастрофу, со страхом ловили ее предвестья, ощущали ее приближение? Значит, в этой «варварской случайности» таилась неизбежность?»3 Этой серией вопросов, «отменяющих» бодрую мысль о «врастании» героя в простой и здоровый быт, завершает К. Рудницкий свою статью «Проза и экран». Объяснение авторского всепрощения Егора и глубокого сострадания к его судьбе содержится в классической сцене приезда героя (вместе с Любой) к матери, одинокой Куделихе, и в характере Любы Байкаловой, одном из немногих идеальных женских характеров в прозе Шукшина. В.М. Шукшин за работой. 1974 г. Куделиха, конечно, не знает страшного и болезненного для России понятия «раскрестьянивание». Она рассказывает Любе только о том, как разбредалась их семья, их род, как обрубались взаимосвязи людей, терялись дети. «— А дети где ваши? У вас сколько было? — Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а трое в городах <...> — А еще двое? — спросила Люба. — А вот их-то... я и не знаю: живые они, сердешные душеньки, или нету их давно. — Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она поспешно вытерла глаза фартуком. — Не знаю. В голод разошлись по миру... Теперь не знаю. Два сына ишо, два братца. Про этих не знаю. Зависла в избе тяжелая тишина». Дешев был человек на Руси... Сколько раз за века и даже лихие десятилетия разбредалось, распылялось русское село! Люба Байкалова, у которой сердце заломило от представших перед ней картин разорения семьи, дома, безвестности скитальческих путей двух братцев, плачет, предвидя свою долю: распалась ее первая семья из-за дурацкого пьянства мужа, теперь вот — забота о Куделихе, матери Егора, наконец, спасение его самого от зловещих сил: «Господи! Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?» Люба живет в бессознательном, вещем страхе потери, отчетливо понимая грандиозность ее: ведь Егор оказался человеком многосторонним, талантливым... Потеряешь его — и поплывешь, как щепка, в потоке безвременья. И горе ее сгущается так, что его краски начинают жечь глаза. Воистину очень «дорогой» человек встретился ей. Слово «дорогие» означает в мире Шукшина очень многое — не просто «близкие», «милые». Дорогие — это одновременно и трудные, мучительно-дорогие, выстраданные. Это то, что уже нельзя уступать злу, не обкрадывая себя. На семью Байкаловых свалились все последствия раскрестьянивания, разрушения родов и деревень. И как же велико должно быть в ней то, что В. Распутин назвал «удерживающее начало жизни»! Но исправить беды многих десятилетий, начиная с того вокзала, где некогда одиноко сидел на деревянном сундуке выброшенный на произвол судьбы Егор и где прибрал его к рукам Губошлеп, оказалось даже ей не под силу. * * * В конце жизни Шукшин обмолвился, что он приближается к полной самореализации: «Я знал, вперед знал, что подкараулю в жизни момент, когда окажусь более состоятельным, а они со своими заявлениями об искусстве окажутся несостоятельными. Все время хоронил от посторонних глаз неизвестного человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного» («Еще раз выверяя свою жизнь»). В «Калине красной» он ощутил прежде всего свою состоятельность мастера крупноформатной прозы, мастера длительного психологического слежения. По сути дела, он создал — на старом фундаменте! — множество новых характеров. Так, старик Байкалов в чем-то похож, конечно, на отца Игнахи, тоже Байкалова, в рассказе «Игнаха приехал»: та же, что и в «Калине...», наблюдательность в отношении тщеславного Игнахи, который не смеется, а «ржет» («как дурак какой»), гордость другим сыном Василием («он бы тебя уложил», говорит он Игнахе). Но степень стариковской веры в молодежь в «Калине...» уже иная: «...все же не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы». Надо выдержать это явление вчерашнего вора, не бояться правды о его прошлом. И когда Люба, со слов Егора, представила избранника отцу: «Ну, вот и бухгалтер наш. И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги. А попал по этому, по...» «По недоразумению», — подсказал Егор», старик Байкалов сразу отмел эту ложь во спасение: «И сколько же счас дают за недоразумение?» — спросил старик». Во всей прозе 70—80-х годов не было, пожалуй, более пластичного, «мыслеемкого», но одновременно и озорного диалога-узнавания, чем первая беседа-знакомство Егора с потенциальным тестем. Старик Байкалов, еще раз повторив вопрос о недоразумении («метил кому-то по лбу, а попал в лоб?»), рассмеявшись по поводу версии о бухгалтере, затем был искренне изумлен словесной «контратакой» Егора. Она вроде бы официозная, сходная с текстами власти, с прокурорским обвинением: «Страна производит электричество, паровозы, миллионы тон чугуна... Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все недостатки разгильдяйства и слабоумия, люди, можно сказать, заикаются от напряжения...» Может быть, с этого «заикания», немыслимого в пламенных передовицах, и начинается в монологе трагический фарс, передразнивание, смягчающее всю сцену ссоры, вызывающее неподдельный восторг старика: «Ну и ухаря ты себе нашла!» Вроде бы сохранился бравый, торжественный пафос, но куда понесло героя после этого «заикания»: «Люди покрываются морщинами на Крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы... А в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку! Вот как! Славно, славно...» Какая-то вихревая смесь демагогических славословий в честь труда, подвигов, упрек «дезертирам» с трудового фронта, укрывшимся на печи, не желая «дружно напрягаться вместе со всеми», и в то же время сверкание иронии над парадом официозных слов, сползание в стихию смеха, озорства. И все это — так трудно разъединить! Так же целостна и ирония Егора, когда он смеется над собой, над своим именем в воровской «малине» («Ну и ну... Жоржик! Это ж надо!»), но одновременно осмеивает и перспективу собственной перековки по навязчивому стандарту: «Ты же так ударником будешь!» Такого параллельного течения разных, одинаково искренних жизнеощущений Шукшин ранее не отыскивал: и все это сделано без нарушения пропорций смешного и серьезного, в духе свободной импровизации. И с немалым искусством управления своим талантом. Герой еще помнит, что он имел кличку Горе, что имя его в банде не Егор, а Жоржик, он еще там, но борозда пашни, трактор, перспектива «ударничества» говорят, что он уже здесь, в новой колее жизни. Стало очевидно и то, что предшествующий опыт новеллиста многое значил для «Калины...». Шукшин шел вперед, но не уходил от самого себя. Весь монолог Егора, его речь на псевдопразднике-бардальеро несут на себе отголоски речей Глеба Капустина в рассказе «Срезал», некоей хлестаковщины и игры с масками других персонажей. Новую силу всхожести обнаруживают былые образы и коллизии, и в этом проявляется зрелость дарования художника. Примечания1. Вахитова Т.М. Русские писатели XX века. М., 1998. 2. О Шукшине. М., 1979. 3. Рудницкий К.Л. Проза и экран // О Шукшине. Экран и жизнь. М., 1979.

|

| © 2008—2025 Василий Шукшин.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |